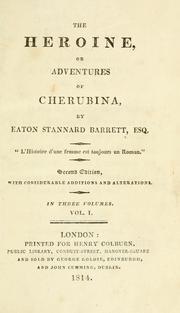

ポーが書評した本 (3) イートン・スタナード・バレットの『ヒロイン』 ([1813;] 1814; rpt.1835?) Books Reviewed by Poe (3): _The Heroine; or, The Adventures of Cherubina_ by Eaton Stannard Barrett [ポーの書評 Poe's Book Reviews]

The Heroine: or Adventures of Cherubina. By Eaton Stannard Barrett, Esq. New Edition. Richmond: Published by P. D. Bernard.

『ヒロイン――あるいは、チェラビーナの冒険』 イートン・スタナード・バレット著. 新版. リッチモンド: P・D・バーナード刊.

E-text @Internet Archive

a) The Heroine, or Adventures of a Fair Romance Reader. By Eaton Stannard Barrett, Esq. In Three Volumes. London: Henry Colburn, 1813. Vol. 1: 298pp. E-text @Internet Archive (Library of the University of California; ) <http://www.archive.org/stream/heroinebyeatonst00barrrich#page/n19/mode/2up>.jpg)

b) The Heroine, or Adventures of Cherubina, by Eaton Stannard Barrett, Esq. Second Edition, with Considerable Additions and Alterations. In Three Volumes. London: Henry Colburn, 1814. Vol. 1: 235pp. <http://www.archive.org/stream/heroineoradventu01barre#page/234/mode/2up>

vol.2.jpg)

c) The Heroine, or Adventures of Cherubina,by Eaton Stannard Barrett, Esq. Third Edition. In Three Volumes. London: Henry Colburn, 1815. Vol. 1: 220pp. (with a 6-page notes); vol. 2: 240pp. (10p. notes); vol. 3: 252pp. (6p. notes). E-text @Internet Archive (New York Public Library; Google) <http://www.archive.org/stream/heroineoradvent02barrgoog#page/n4/mode/2up> 〔e-text は3巻を合冊。注付きの1815年版。ただし読めないページあり〕.jpg)

d) The Heroine, by Eaton Stannard Barrett. With an Introduction by Walter Raleigh. London: Henry Frowde, 1909. xv, 298pp. E-text @Internet Archive (California University Libraries; MSN) <http://www.archive.org/stream/heroinebyeatonst00barrrich#page/n3/mode/2up> 〔ウォルター・ローリー(オックスフォード大学英文科教授だったひと (1861-1922) で、エリザベス女王の寵臣とは別人)による序文を付す〕.jpg)

アイルランドの作家イートン・スタナード・バレット Eaton Stannard Barrett, 1786-1820のゴシック諷刺小説『ヒロイン』 (1814) の書評は『サザン・リテラリー・メッセンジャー』誌の1835年12月号に発表されました。

バレットについては、日本語ウィキペディアに記事はなく、英語も短い記事です。――

Eaton Stannard Barrett (1786 – March 20, 1820) was an Irish poet and author.

Career

Born in County Cork, Barrett studied law at Middle Temple, London. He is best known for his satirical poems about British political figures. The lines on the headstone of Thomas Moore’s daughter, usually ascribed to Joseph Atkinson, are actually by Barrett.[1] He died in Wales of tuberculosis in 1820. His brother, Richard Barrett, editor of The Dublin Pilot, was a fellow-prisoner of Daniel O'Connell, and died at Dalkey about 1855.[2]

アイルランド生まれの詩人・作家で、英国の政治家についての諷刺詩で知られる、ということ以外は、瑣末なことしか書かれていません。

ポーがアメリカにおける第一人者と考えられてきたゴシック小説については、『カリフォルニア時間』でむかしあれこれ書きました――「January 2-3 ゴシック小説と合理主義(その2)――擬似科学をめぐって(6) On Pseudosciences (6) [短期集中 擬似科学 Pseudoscience]」など。

諷刺ゴシックについては、ジェーン・オースティンの『ノーサンガー・アビー』(1818)が有名ですけど、もともと人工的(つまり私的現実から素材が得られるというよりも過去の文書・作品から材料は得られる)かつ(超自然については)近代的懐疑的姿勢を内包していたゴシックというジャンルを、オースティンみたいなアイロニーや機知に富んだひと、あるいは諷刺的なひとが扱えば、おのずと恐怖と笑いは錯綜します(オースティンの小説は刊行は遅れに遅れますけど、執筆は1790年ごろだったかするはずで、既に諷刺やパロディーはアン・ラドクリフの流行と並行して起こっていました)し、本(小説)についての本(小説)とか、語ることについて語るとか、いわばメタ・フィクショナルなまなざしがあらわれがちでしょう。ゴシックのパロディーがゴシックの新型になって発展するという事態は、既にポーの時代には「支流」「傍流」ゴシックとしては強い流れになっています。ポー自身がユーモアとは言えずとも笑いや機智やアイロニーを好んだひとでしたから、バレットの本に大いに反応するのは当然かもしれず、また、興味深いことです。

冒頭はトンコ法でチェラビーナに呼びかけちゃっています。必読の書であり、すべての整備された書棚に置かれてしかるべき本である。とりわけバレットのウィットに富んだ皮肉、あるいは皮肉に富んだウィットを評価して、また、文体は無比無類、追随許さずまねできない positively inimitable とほめます。

ま、作品をちゃんと読んでから考えてみます。

それにしても、予定の紙幅を超過しているけれども、ぜひ25章を読んでいただきたい、とか言って、後半の大半を長~い引用で埋めているのには、呆れます。いまだったら編集者も教師もダメ出しをするで笑。

///////////////////////////////

"Eaton Stannard Barret," Wikipedia <http://en.wikipedia.org/wiki/Eaton_Stannard_Barrett>

"Eaton Stannard Barrett," Library Ireland <http://www.libraryireland.com/biography/EatonStannardBarrett.php> 〔From A Compendium of Irish Biography, 1878〕

"Online Books by Eaton Stannard Barrett," Online Books Page <http://onlinebooks.library.upenn.edu/webbin/book/lookupname?key=Barrett%2C%20Eaton%20Stannard%2C%201786-1820>

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

The Heroine: or Adventures of Cherubina. By Eaton Stannard Barrett, Esq. New Edition. Richmond: Published by P. D. Bernard.CHERUBINA! Who has not heard of Cherubina? Who has not heard of that most spiritual, that most ill-treated, that most accomplished of women―of that most consummate, most sublimated, most fantastic, most unappreciated, and most inappreciable of heroines? Exquisite and delicate creation of a mind overflowing with fun, frolic, farce, wit, humor, song, sentiment, and sense, what mortal is there so dead to every thing graceful and glorious as not to have devoured thy adventures? Who is there so unfortunate as not to have taken thee by the hand?―who so lost as not to have cultivated thy acquaintance?―who so stupid, as not to have enjoyed thy companionship?―who so much of a log, as not to have laughed until he has wept for very laughter in the perusal of thine incomparable, inimitable, and inestimable eccentricities? But we are becoming pathetic to no purpose, and supererogatively oratorical. Every body has read Cherubina. There is no one so superlatively un happy as not to have done this thing. But if such there be―if by any possibility such person should exist, we have only a few words to say to him. Go, silly man, and purchase forthwith “The Heroine: or Adventures of Cherubina.”

The Heroine was first published many years-ago, (we believe shortly after the appearance of Childe Harold;) but although it has run through editions innumerable, and has been universally read and admired by all possessing talent or taste, it has never, in our opinion, attracted half that notice on the part of the critical press, which is undoubtedly its due. There are few books written with more tact, spirit, näiveté, or grace, few which take hold more irresistibly upon the attention of the reader, and none more fairly entitled to rank among the classics of English literature than the Heroine of Eaton Stannard Barrett. When we say all this of a book possessing not even the remotest claim to originality, either in conception or execution, it may reasonably be supposed, that we have discovered in its matter, or manner, some rare qualities, inducing us to hazard an assertion of so bold a nature. This is actually the case. Never was any thing so charmingly written: the mere style is positively inimitable. Imagination, too, of the most etherial kind, sparkles and blazes, now sportively like the Will O’ the Wisp, now dazzlingly like the Aurora Borealis, over every page―over every sentence in the book. It is absolutely radiant with fancy, and that of a nature the most captivating, although, at the same time, the most airy, the most capricious, and the most intangible. Yet the Heroine must be considered a mere burlesque; and, being a copy from Don Quixotte, is to that immortal work of Cervantes what The School for Scandal is to The Merry Wives of Windsor. The Plot is briefly as follows.

Gregory Wilkinson, an English farmer worth 50,000 pounds, has a pretty daughter called Cherry, whose head is somewhat disordered from romance reading. Her governess is but little more rational than herself, and is one day turned out of the house for allowing certain undue liberties on the part of the butler. In revenge she commences a correspondence with Miss Cherry, in which she persuades that young lady that Wilkinson is not her real father―that she is a child of mystery, &c.―in short that she is actually and bona fide a heroine. In the meantime, Miss Cherry, in rummaging among her father’s papers, comes across an antique parchment-a lease of lives-on which the following words are alone legible.This Indenture

For and in consideration of

Doth grant, bargain, release

Possession, and to his heirs and assigns

Lands of Sylvan Lodge, in the

Trees, stones, quarries, &c.

Reasonable amends and satisfaction

This demise

Molestation of him the said Gregory Wilkinson.

The natural life of

Cherry Wilkinson only daughter of

De Willoughby eldest son of Thomas

Lady Gwyn of Gwyn Castle.

This “excruciating MS.” brings matters to a crisis―for Miss Cherry has no difficulty in filling up the blanks.“It is a written covenant,” says this interesting young lady in a letter to her Governess, “between this Gregory Wilkinson, and the miscreant (whom my being an heiress had prevented from enjoying the title and estate that would devolve to him at my death) stipulating to give Wilklinson ‘Sylvan Lodge,’ together with ‘trees, stones, &e.’ as ‘reasonable amends and satisfaction’ for being the instrument of my ‘demise,’ and declaring that there shall be ‘no molestation of him the said Gregory Wilkinson’ for taking away the ‘natural life of Cherry Wilkinson, only daughter of’― somebody ‘De Willoughby eldest son of Thomas.’ Then follows ‘Lady Gwyn of Gwyn Castle.’ So that it is evident I am a De Willoughby, and related to Lady Gwyn! What perfectly confirms me in the latter supposition, is an old portrait which I found soon after, among Wilkinson’s papers, representing a young and beautiful female superbly dressed; and underneath, in large letters, the name of ‘Nell Gwyn.’”

Fired with this idea, Miss Cherry gets up a scene, rushes with hair dishevelled into the presence of the good man Wilkinson, and accuses him to his teeth of plotting against her life, and of sundry other mal-practices and misdemeanors. The worthy old gentleman is astonished, as well he may be; but is somewhat consoled upon receiving a letter from his nephew, Robert Stuart, announcing his intention of paying the family a visit immediately. Wilkinson is in hopes that a lover may change the current of his daughter’s ideas; but in that he is mistaken. Stuart has the misfortune of being merely a rich man, a handsome man, an honest man, and a fashionable man-he is no hero. This is not to be borne: and Miss Cherry, having assumed the name of the Lady Cherubina De Willoughby, makes a precipitate retreat from the house, and commences a journey on foot to London. Her adventures here properly begin, and are laughable in the extreme. But we must not be too minute. They are modelled very much after those of Don Quixotte, and are related in a series of letters from the young lady herself to her governess. The principal characters who figure in the Memoirs are Betterton, an old debauché who endeavors to entangle the Lady Cherubina in his toils―Jerry Sullivan, an Irish simpleton, who is ready to lose his life at any moment for her ladyship, whose story he implicitly believes, without exactly comprehending it―Higginson, a grown baby, and a mad poet―Lady Gwyn, whom Cherubina believes to be her mortal enemy, and the usurper of her rights, and who encourages the delusion for the purpose of entertaining her guests―Mary and William, two peasants betrothed, but whom Cherry sets by the ears for the sake of an interesting episode―Abraham Grundy, a tenth rate performer at Covent Garden, who having been mistaken by Cherry for an earl, supports the character à merveille with the hope of eventually marrying her, and thus securing 10,000 pounds, a sum which it appears the lady possesses in her own right. He calls himself the Lord Altamont Mortimer Montmorenci. Stuart, her cousin, whom we have mentioned before, finally rescues her from the toils of Betterton and Grundy, and restores her to reason, and to her friends. Of course he is rewarded with her hand.

We repeat that Cherubina is a book which should be upon the shelves of every well-appointed library. No one can read it without entertaining a high opinion of the varied and brilliant talents of its author. No one can read it without laughter. Its wit, especially, and its humor, are indisputable―not frittered and refined away into that insipid compound which we occasionally meet with, half giggle and half sentiment―but racy, dashing, and palpable. Some of the songs with which the work is interspersed have attained a most extensive popularity, while many persons, to whom they are as familiar as household things, are not aware of the very existence of the Heroine. All our readers must remember the following.

Dear Sensibility, O la!

I heard a little lamb cry ba!

Says I, so you have lost mamma!

Ah!

The little lamb as I said so,

Frisking about the fields did go,

And frisking trod upon my toe.

Oh!And this also.

TO DOROTHY PULVERTAFT.

If Black-sea, White-sea, Red-sea ran

One tide of ink to Ispahan;

If all the geese in Lincoln fens

Produced spontaneous well-made pens;

If Holland old or Holland new,

One wondrous sheet of paper grew;

Could I, by stenographic power,

Write twenty libraries an hour;

And should I sing but half the grace

Of half a freckle on thy face;

Each syllable I wrote should reach

From Inverness to Bognor’s beach;

Each hair-stroke be a river Rhine,

Each verse an equinoctial line.We have already exceeded our limits, but cannot refrain from extracting Chapter XXV. It will convey some idea of the character of the Heroine. She is now at the mansion of Lady Gwyn, who, for the purpose of amusing her friends, has dressed up her nephew to represent the supposed mother of the Lady Cherubina.

CHAPTER XXV.

This morning I awoke almost well, and towards evening was able to appear below. Lady Gwyn had invited several of her friends; so that I passed a delightful afternoon; the charm, admiration, and astonishment of all.

When I retired to rest, I found this note on my toilette. To the Lady Cherubina.Your mother lives! and is confined in a subterranean vault of the villa. At midnight two men will tap at your door, and conduct you to her. Be silent, courageous, and circumspect. What a flood of new feelings gushed upon my soul, as I laid down the billet, and lifted my filial eyes to Heaven! Mother―endearing name! I pictured that unfortunate lady stretched on a mattress of straw, her eyes sunken in their sockets, yet retaining a portion of their youthful fire; her frame emaciated, her voice feeble, her hand damp and chill. Fondly did I depict our meeting―our embrace; she gently pushing me from her, and baring my forehead, to gaze on the lineaments of my countenance. All, all is convincing; and she calls me the softened image of my noble father!

Two tedious hours I waited in extreme anxiety. At length the clock struck twelve; my heart beat responsive, and immediately the promised signal was made. I unbolted the door, and beheld two men masked I and cloaked. They blindfolded me, and each taking an arm, led me along. Not a word passed. We traversed apartments, ascended, descended stairs; now went this way, now that; obliquely, circularly, angularly; till I began to imagine we were all the time in one spot.

At length my conductors stopped.

‘Unlock the postern gate,’ whispered one, ‘while I light a torch.’

‘We are betrayed!’ said the other, ‘for this is the wrong key.’

‘Then thou beest the traitor,’ cried the first.

‘Thou liest, dost lie, and art lying!’ cried the second.

‘Take that!’ exclaimed the first. A groan followed, and the wretch tumbled to the ground.

‘You have killed him!’ cried I, sickening with horror.

‘I have only hamstrung him, my Lady,’ said the fellow. ‘He will be lame while ever he lives; but by St. Cripplegate, that won’t be long; for our captain has given him four ducats to murder himself in a month.’

He then burst open the gate; a sudden current of wind met us, and we hurried forward with incredible speed, while moans and smothered shrieks were heard at either side.

‘Gracious goodness, where are we?’ cried I.

‘In the cavern of death!’ said my conductor; ‘but never fear, Signora mia illustrissima, for the bravo Abellino is your povero devotissimo.’

On a sudden innumerable footsteps sounded behind us. We ran swifter.

‘Fire!’ cried a ferocious accent, almost at my ear; and there came a discharge of arms.

I stopped, unable to move, breathe, or speak.

‘I am wounded all over, right and left, fore and aft, long ways and cross ways, Death and the Devil!’ cried the bravo.

‘Am I bleeding?’ said I, feeling myself with my hands.

‘No, blessed St. Fidget be praised!’ answered he; ‘and now all is safe, for the banditti have turned into the wrong passage.’

He then stopped, and unlocked a door.

‘Enter,’ said he, ‘and behold your mother!’

He led me forward, tore the bandage from my eyes, and retiring, locked the door after him.

Agitated by the terrors of my dangerous expedition, I felt additional horror in finding myself within a dismal cell, lighted with a lantern; where, at a small table, sat a woman suffering under a corpulency unparalleled in the memoirs of human monsters. Her dress was a patchwork of blankets and satins, and her gray tresses were like horses’ tails. Hundreds of frogs leaped about the floor; a piece of mouldy bread, and a mug of water, lay on the table; some straw, strewn with dead snakes and sculls, occupied one corner, and the distant end of the cell was concealed behind a black curtain.

I stood at the door, doubtful, and afraid to advance; while the prodigious prisoner sat examining me all over.

At last I summoned courage to say, ‘I fear, madam, I am an intruder here. I have certainly been shown into the wrong room.’

‘It is, it is my own, my only daughter, my Cherubina!’ cried she, with a tremendous voice. ‘Come to my maternal arms, thou living picture of the departed Theodore!’

‘Why, ma’am,’ said I, ‘I would with great pleasure, but I am afraid―Oh, madam, indeed, indeed, I am quite sure you cannot be my mother!’

‘Why not, thou unnatural girl?’ cried she.

‘Because, madam,’ answered I, ‘my mother was of a thin habit, as her portrait proves.’

‘And so I was once,’ said she. ‘This deplorable plumpness is owing to want of exercise. But I thank the Gods 1 am as pale as ever.’

‘Heavens! no,’ cried I. ‘Your face, pardon me, is a rich scarlet.’

‘And is this our tender meeting?’ cried she. ‘To disown me, to throw my fat in my teeth, to violate the lilies of my skin with a dash of scarlet? Hey diddle diddle, the cat and the fiddle! Tell me, girl, will you embrace me, or will you not?’

‘Indeed, madam,’ answered I, ‘I will presently.’

‘Presently!’

‘Yes, depend upon it I will. Only let me get over the first shock.’

‘Shock!’

Dreading her violence, and feeling myself bound to do the du ties of a daughter, I kneeled at her feet, and said:

‘Ever respected, ever venerable author of my being, I beg thy maternal blessing!’

My mother raised me from the ground, and hugged me to her heart, with such cruel vigor, that, almost crushed, I cried out stoutly, and struggled for release.

‘And now,’ said she, relaxing her grasp, ‘let me tell you of my sufferings. Ten long years I have eaten nothing but bread. Oh, ye favorite pullets, oh, ye inimitable tit-bits, shall I never, never taste you more? It was but last night, that maddened by hunger, methought I beheld the Genius of Dinner in my dreams. His mantle was laced with silver eels, and his locks were drop ping with soups. He had a crown of golden fishes upon his head, and pheasants’ wings at his shoulders. A flight of little tartlets fluttered about him, and the sky rained down comfits. As I gazed on him, he vanished in a sigh, that was impregnated with the fumes of brandy. Hey diddle diddle, the cat and the fiddle.’

I stood shuddering, and hating her more and more every moment.

‘Pretty companion of my confinement!’ cried she, apostrophizing an enormous toad which she pulled out of her bosom ‘dear, spotted fondling, thou, next to my Cherubina, art worthy of my love. Embrace each other, my friends.’ And she put the hideous pet into my hand. I screamed and dropped it.

‘Oh!’ cried I, in a passion of despair, ‘what madness possessed me to undertake this execrable enterprise!’ and I began beating with my hand against the door.

‘Do you want to leave your poor mother?’ said she in a whimpering tone.

‘Oh! I am so frightened!’ cried I.

‘You will spend the night here, however,’ said she; ‘and your whole life too; for the ruffian who brought you hither was employed by Lady Gwyn to entrap you.’

When I heard this terrible sentence, my blood ran cold, and I began crying bitterly.

‘Come, my love!’ said my mother, ‘and let me clasp thee to my heart once more!’

‘For goodness sake!’ cried I, ‘spare me!’

‘What!’ exclaimed she, ‘do you spurn my proffered embrace again?’

‘Dear, no, madam,’ answered I. ‘But―but indeed now, you squeeze one so!’

My mother made a huge stride towards me; then stood groaning and rolling her eyes.

‘Help!’ cried I, half frantic, ‘help! help!’

I was stopped by a suppressed titter of infernal laughter, as if from many demons; and on looking towards the black curtain, whence the sound came, I saw it agitated; while about twenty terrific faces appeared peeping through slits in it, and making grins of a most diabolical nature. I hid my face with my hands.

‘ ’Tis the banditti!’ cried my mother.

As she spoke, the door opened, a bandage was flung over my eyes, and I was borne away half senseless, in some one's arms; till at length, I found myself alone in my own chamber. Such was the detestable adventure of to-night. Oh, that I should live to meet this mother of mine! How different from the mothers that other heroines rummage out in northern turrets and ruined chapels! I am out of all patience. Liberate her I must, of course, and make a suitable provision for her too, when I get my property; but positively, never will I sleep under the same roof with―(ye powers of filial love forgive me!) such a living mountain of human horror. Adieu.

決定機 Decisive Chance [雑感]

オーストラリア戦を終えた沢穂希キャプテンが、「決定機が前半に何度かあったけれど、決められなくて厳しい流れになりました。でも最後に川澄がしっかり決めてくれてよかったです」とコメントしているのをテレビで観ていて、ちょっとショックを受けた。「ケッテイキ」と耳に聞こえたときに決定機?・期?と目をテレビに向けると、「決定機」と字幕が出ていた。

こんなコトバを聞いたのは初めてだったのだけれど、調べてみると、2008年くらいからはけっこうみんなWEB空間では使っているみたいだし、少なくともWEBジャーナリズムも使っているみたい。そして、「決定機」は「決定的機会」をつづめたものかなー、と両方を重ねて検索したら、両方を同一の文章内で使っているものがある程度見つかり、なるほどなーと思った。

広辞苑など国語辞典を引いても「決定機」などという言葉はなく、いっぽうインターネットでは、ウィキペディアにはドラえもんの道具として「コース決定機」というのしかなく、あとは雑多な記事しかみつからなかった。

こういうときにアメリカだったら(英語だったら)、Urban Dictionary みたいな(「November 13 都会的辞典 Urban Dictionary ――イーハー、イーホー、イーハウ Yeeha, Yeehaw のつづき [ことば Words]」参照)、いいかげんだけどナウい現代語辞典があってよいのだが。

しかし、検索を絞っていくなかで、2006年という早い時期に twilightmoon99 さんが「キテレツな日本語」という題で、「ケッテーキ」という言葉への嫌悪を示しているブログを見つけた―― <http://d.hatena.ne.jp/twilightmoon99/20060506> 〔『朧月を愛でながら』 2006.5.6〕

えっとー、全文引いちゃってよかですか――

今日もサッカーのテレビ番組を見ててイヤ~な言葉を聞いた。その言葉とは…

「ケッテーキ」

今はまったく使ってないブログで書いたことがあるんだけど…… はてなでも改めて書いておこう。

この「ケッテーキ」、漢字を宛てれば「決定機」なんだろうが、これは、新聞用語じゃないのか? 限られたスペースにできるだけ多くの情報を入れるために、新聞が苦肉の策で使っている言葉ではないか?!

耳で「ケッテーキ」という音を聞いて、「決定的チャンス」「決定的機会」を思い浮かべるやつが、一体どれだけいるっていうんだ? そんなことも考えず、知ってて当然と言わんばかりに、視聴者に向け「ケッテーキ」を強いる。

しかもそれを、シャベリで情報を分かりやすく伝えることが使命であるはずの放送アナウンサーが、ハズカシイことだとは思っていないのだ。

この〝下〟ない低レベル…かくいわざるべけんや!

大いに賛同です。

実はかねて、サッカーの実況でやたら耳にする「決定的」というコトバ(こっちのほうはかなり前から耳についていた)に首をかしげることが多かった。言葉はちがうけれど、類推的に考えるなら、「致命的」というのは英語だと fatal だけど、 She was fatally hit by the train. (直訳=「彼女は致命的に列車にはねられた」) と言えば、死んでいる(つまり She was hit by the train and she died. と同じ情報なのだが、死んだという結果を副詞で示して文を引き締めるスタイル)のであって、「致命的な」ものは命を落とすものなのである。決定的だったら、決定しているのだ。なんで決定していないのに決定的と呼ぶのかしら。それもゴールできないときに限って(すなわち決定しないときに限って)「決定的でした」と実況者は呼ぶのである。

まあ、もっとも、ファム・ファタールは「致命の女」ではなくて「運命の女」とか「宿命の女」と訳されるし、それはまちがいではないかもしれず、相手(男)が死ぬわけではないけれど。それとも比喩的には死んじゃうのかしら。「決定的」もヒユと考えれば許せるのだろうか――「ケッテイ~(キンチャンふうに)なーんちゃって」、みたいな。「的」でごまかすみたいな。

で、よくわからんけど、「決定的機会(でした)」が (A) 「決定機(でした)」になり、いっぽう (B) 「決定的(でした)」に変化した、あるいは文法分類的には、(A)(名詞)「決定機」、(B)(形容(動)詞)「決定的」に変容したのか、と夢想してみる。

でも "decisive chance" という英語に置き換えて検索すると、けっこうな数がヒットするのでした。

で、英語に戻ってよく考えてみれば、その場合の「決定的」というのは――グーグルの27000のヒットの多くは必ずしもスポーツ関係ではないのだが、競技でいえば――試合の勝敗を決する(あるいは、少なくとも決めかねない)、勝利の結果を明確にする、という意味での decisive なのであった。(たぶん。少なくとも本来は。)

なんにしてもワケノワカラナイ・アイマイナ日本語であるのは確かであると思われ。

日本的霊性につきて (1) 「精神」の字義 (鈴木大拙) "On Japanese Spirituality" by Suzuki Daisetsu [魂と霊 Soul and Spirit]

このごろなぜか書いている、日本語のあいまいさという問題と、前になぜか書いていた魂魄についての話(「鬼と死霊 Oni and the Spirits of the Dead――いちおう「魂魄分離」 (森於菟)のつづきみたいな」など)をつなげるものとして、写経的に鈴木大拙 (1870-1966) の文章をメモってみる。

『日本的霊性』は大拙74歳の昭和19年に大東出版社から発行された。その「緒言」が「日本的霊性につきて」である。文字どおりの「である」調であり、冒頭から「のである」と書く感覚は個人的には違和感があり、「わしら」という代名詞にはガクッとくる(本文では「私」とか「筆者」とか書いているけど)のであるけれど、中味は古さを感じさせないのである。傍点を灰色で示すついでに、注や適当なコメントを灰色で書いてみようかと思うのである。

1 「精神」の字義

日本的霊性ということを考えて見たいと思うのであるが、そのまえに霊性と精神の区別をしなければならないのである。霊性という言葉はあまり使われないが、精神は絶えず――ことに近頃になって、多く使われている。精神という言葉の中に含まれている意味をはっきり〔はっきりに傍点〕させると、おのずから霊性の義も明らかになると思う。

事実を言うと、精神という言葉は多様の意味に用いられているので、ときどき迷わされることがある。わしらが子供の頃、即ち明治の初期によく耳にした文句に「精神一到、何事不成」というのがあった。このときの精神は、意志〔意志に傍点〕の義に用いられている。強硬な意力の持主には何でもやりとげられない事はない、というのである。がんらい意志――広い意味においての意志は、宇宙生成の根源力であると言ってよいのであるから、それが自分等、即ち個々の人間の上に現われるとき、心理学的意味の意志力と解せられる。この意志力が強ければ強いだけ、仕事ができるというわけあい〔わけあいに傍点〕になるである。朱子が「陽気の発する処、金石もまた透る」と言って、精神の力を強調するのも尤もの次第である。仏経にも「心を一処に制すれば、事として弁ぜざるはなし」とあるが、意志はつまり注意力にほかならぬからである。精神は注意力〔注意力に傍点〕であると言ってよい。しかし今日、我らの耳辺に響く「日本精神」とか「日本的精神」とかいう言葉には、注意力または意志力の意味は含まれていないようだ。意志や注意に、日本だのシナだのユダヤだのということはないからである。〔このあたりは戦時中の執筆であること、戦意高揚的・右翼的「日本精神」への反発があるのだろう〕

精〔傍点〕というも神〔神に傍点〕というも、もとは心〔心に傍点〕の義であったろうと考えられる。この心〔心に傍点〕というのがまたなかなかの問題をはらんでいる文字なので、精神が心だと言っても、それで精神がわかるわけではないのだ。『左伝』昭公二五年に「心之精爽、是謂魂魄」と書いてあるときくが、ここにある精爽の精〔精に傍点〕は神〔神に傍点〕であるということである。そうすると「精神」と熟字しても、つまりは神〔神に傍点〕の一字に帰するのであろうか。そうして神というは、形に対し物に対するのであるから、神は心だといってよいのである。『漁樵問対』に「気行則神魂交、形返則精魄存、神魂行于天、精魄返于地〔気行けば即ち神魂交わり、形返れば即ち精魂存す 神魂は天に行き、精魄は地に返る〕」とあるから、魂魄――精神――心、いずれも異字同義の文字と見て差支えないのであろう。こんなことを細かく文献によって詮索することは頗る有益なことで、今時流行の精神〔精神に傍点〕の義を闡明〔せんめい、と読む。隠された意味を明らかにすること〕するに、大いに役に立つのであるが、今はそんなこともできぬのであるから、ふつう今日の日本人が、どんなふうに精神の二字を熟語しているかを見るに止めよう。

つまり精神は、心、魂、物の中核ということである。しかしたましい〔たましいに傍点〕と言うと、必ずしも精神に当らぬこともある。心と言ってもその通りである。武士のたましい〔たましいに傍点〕とか、日本魂〔やまとだましい〕とかいうとき、それを直ちに武士の精神または日本精神におきかえるわけにはいかない。同じところもあるが、魂の方はむしろ具象的に響き、精神は抽象性を帯びている如く感ずるのである。それはたましい〔たましいに傍点〕は日本言葉で、精神は漢文学から来ているからかも知れない。すべて日本言葉には抽象的な、一般的な、概念的なものは少ないように思われるのである。たましい〔たましいに傍点〕と言うと、何か玉のようなものがそこへころがって〔ころがってに傍点〕出るかのように感ずるのである。精神はむしろ縹渺としているのではないかしらん。「精神満腹」と言うと、だいぶ具体的で感性的ではあるが、それが自分等の眼の前にころがり〔ころがりに傍点〕出るようには感じられぬ。

「時代の精神」と言うことがあるが、「時代の魂」ではなんだか尽くさぬようである。たましい〔たましいに傍点〕は、やはり個人的であるのが本来の字義ではないのかしらん。シナでは精神は魂魄でも、日本では必ずしもそうでない。

それから精神をいつも心と一つものにするわけにいかないようだ。精神科学は必ずしも心理学ではない。立法の精神がどうのこうの〔どうのこうのに傍点〕と言うとき、それをすぐ心〔心に傍点〕にかえることもできない。この場合、精神には主張・条理・筋合いなどいう意味も含まれている。

言葉の詮索をすると、脇途へそれる恐れのないこともない。日本では元来の大和言葉のうえに漢文学があり、そのうえに欧米からはいって来た言葉に、多くの場合、漢文的訳字を付したので、今日の日本語なるものは複雑怪奇を極めていると言ってよい。大和言葉即ち日本文化が、独自の発達を遂げなかったうちに、大陸からの文化がその文字と思想とをもってはいりこんだので、我らはいかにも跛行〔はこう、と読む。limping〕的な歩みを続けなければならぬようになった。そこへ明治の初頭から、欧米の文化が狂乱怒濤のように押しかけて来たので、何でもかんでも手当り次第に文字を組合せて、それらを自分の頭の中へしまい込むに、惟〔こ〕れ日も足らずという次第であった。これは今日まで盛んに行われている実況である。それで精神〔精神に傍点〕は、こころ〔こころに傍点〕であってもたましい〔たましいに傍点〕であっても、文字の組合せのうえで、語路が面白くないとかいうような理由で――有意識にまた無意識に、無闇な新熟語が文化の各方面にわたって製作せられた、またせられつつある。そうして一旦そんな熟語が出来あがると、そしていくらかのあいだ使用せられてしまうと、そこに既得権が出来て、容易に改められなくなる。多少の不便はあっても、また既成語が必ずしも妥当でなくても、その生存権はいつとなく固定していくのである。

こんなあんばいで、精神〔精神に傍点〕の二字も多義を含むことになった。が、大体から言って次のような意味に用いられていると言ってよかろうか。

日本精神など言うときの精神は、理念または理想である。理想は必ずしも意識せられないでもよい。歴史の中に潜伏しているものを、そのときどきの時勢の転換につれて、意識に上せてくれば、それが精神〔精神に傍点〕である。日本精神というものが、民族生活の初めからちゃんと〔ちゃんとに傍点〕意識せられてあるのでない、またいつも同じ様式で、歴史的背景の上に現出するのでもない。理想というと、将来即ち目的を考えるが、そして精神にはむしろ過去がついてまわるようであるが、事実の上では、精神はいつも未来をはらんで意識せられる。未来につながらぬ精神、懐古的にのみ挙揚〔こよう〕せられる精神は生きていないから、実際は精神でない、子供の死骸に抱きつく母親の盲目的情愛にほかならぬ。日本精神は、日本民族の理想でなくてはならぬ。

日本精神はまた倫理性をもっている。理想はいつも道義的根拠をもっていなければならぬからである。

精神的など言うときは、物質的なるものと対蹠〔たいせき〕的立場にあるとの義にとられる、必ずしも宗教性をもったものとは限らぬ。

精神家というは、形式ばらぬ人のことである。杓子定規や物質万能主義などに囚えられないで、何か一つの道義的理念をもって、万事に当らんとする人である。

精神史というと、文化史と同一義にとられることもある、人間が自然から離れて自然の上に加える人間的工作の全般を、精神史の対象とする。思想史は、思想の方面に限られるので、精神史よりも狭いのである。

つまるところ、精神が話されるところ、それは必ず物質と何かの形態で対抗の勢いを示すようである、即ち精神はいつも二元的思想をそのうちに包んでいるのである。物質と相克的でないとすれば、物質に対して優位を占めるとか、優越感をもつとかいうことになるのである。精神は、決してその中に物質を包むということはないのである。まして精神が物質、物質が精神だというような思想は、精神の側からは決して言われぬのである。精神が物質と睨み合いしない場合には、前者は必ず後者を足の下に踏みつけているのである、或いは踏みつけてやろうという気合いを明白に面〔おもて〕に現わしているのである。二元的思想のないところには精神は居ないと言ってよい。ここに精神という概念の特異性を見出すのである。

『日本的霊性』 緒言 一 日本的霊性につきて・・・・・・1 「精神」の字義・・・・・ 2 霊性の意義・・・・・・ 3 霊性と文化の発展・・・・・・ 4 霊性と宗教意識・・・・・・ 5 日本的霊性・・・・・・ 6 禅・・・・・・ 7 浄土系思想・・・・・・ 8 禅と浄土系――直接性

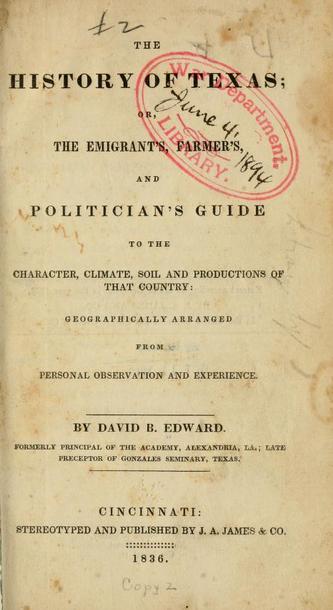

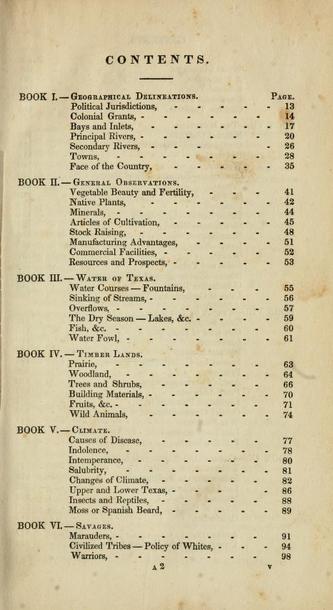

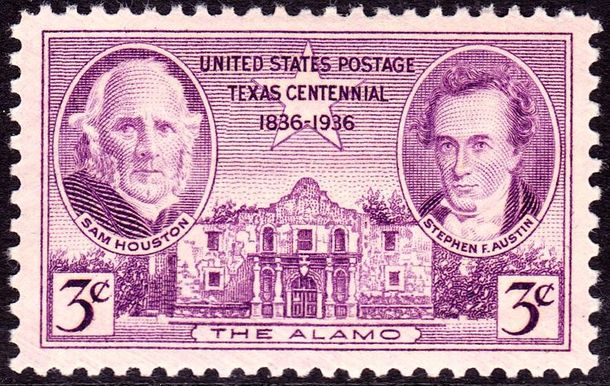

ポーが書評した本 (4) 『テキサスの歴史』 (1836) Books Reviewed by Poe (4): _The History of Texas_ by David E. Edward [ポーの書評 Poe's Book Reviews]

ポーは文学書だけじゃなくていろんな本の書評を書きました。

The History of Texas: or the Emigrant's, Farmer's, and Politician's Guide to the Character, Climate, Soil, and Productions of that Country; Geographically Arranged from Personal Observation and Experience. By David B. Edward, formerly Principal of the Academy, Alexandria, Lousiana; Late Preceptor of Gonzales Seminary, Texas. Cincinnati: J. A. James & Co.[, 1836]

デイヴィッド・B・エドワード著 『テキサスの歴史――または、この国〔地域〕 (Country) の特性、気候、土壌、そして産物についての、移民の、農民の、そして政治家の案内書――個人的観察と体験により地理学的に構成』 シンシナチ:J・A・ジェイムズ, 1836. 336pp.

E-text @Internet Archive: The Library of Congress; Sloan Foundation <http://www.archive.org/stream/historyoftexas01edwa#page/n5/mode/2up>

『サザン・リテラリー・メッセンジャー』誌の1836年8月号に掲載された書評。ポウはこの本を「有用な珍本 useful odditties」に入ると冒頭で位置づけ、「テキサスに関してわずかの量しかない我々の精確な知識に対して貴重な付与となるもの」と言っています。

テキサスがアメリカ合衆国の28番目の州になるのは1845年12月29日のことです。1836年までメキシコの一部(その前は1821年にメキシコが独立するまではスペイン領)であったのが、独立を宣言して共和国 republic になったのでした。

日付を並べると、第二次アナウアク騒擾事件1835年6月――テキサス独立戦争開始 1835年10月1or2日――「アラモの戦い」1836年2月23日~3月6日――独立宣言1836年3月2日――「サンジャシントの戦い」=テキサス独立戦争(テキサス革命)の終結1836年4月21日――ベラスコ条約1836年5月14日――

独立を宣言したのは、アメリカからの入植者たちです(初代大統領は独立戦争において最高司令官であったサミュエル・ヒューストン)。入植を父の代から数十年にわたってすすめ「テキサスの父」と呼ばれるのがスティーヴン・オースティン (1793-1836) です。

アラモの戦い100周年記念切手(1936) image via Wikipedia, Wikimedia Commons: from "Stephen Austin" <http://en.wikipedia.org/wiki/Stephen_F._Austin>

どちらもポーと同じヴァージニア出身でした。オースティンはフリーメーソンで、テキサス独立アメリカ陰謀説とつながっていたりします。

ポーが書評のなかで使っている "savages" (野蛮人)ということばは原書にあるのをそのまま引いているのですけど (Book VI―SAVAGES)、もっぱらインディアンのことかと思ったら、白人の扇動者とか掠奪者も入っている。

この本は、いつごろ書かれたのか、ちゃんと読んでみないとわかりませんけれど、付録にはメキシコ合衆国の憲法が載っていますので、独立前の様子ということになるのでしょうか。ともあれ、ポーの書評が載った1836年夏の時点で、話題の地域であったのは確かです。

南部・黒人問題について書いておくと、メキシコ政府下では黒人奴隷は解放されていたのが、テキサス独立によって奴隷制が復活します。また、アメリカとメキシコとの対立はその後さらにカリフォルニアやニュー・メキシコをめぐって米墨戦争 (1846-48) へ突入し、その後のゴールド・ラッシュに伴う白人・黒人問題、自由州・奴隷州の論争を経て、米国内では南北戦争による奴隷制の決着という未曾有の「内戦 Civil War」へとつながっていくのでした。

HISTORY OF TEXAS.

The History of Texas: or the Emigrant's, Farmer's, and Politician's Guide to the Character, Climate, Soil, and Productions of that Country; Geographically Arranged from Personal Observation and Experience. By David B. Edward, formerly Principal of the Academy, Alexandria, Lousiana; Late Preceptor of Gonzales Seminary, Texas. Cincinnati: J. A. James & Co.

This should be classed among useful oddities. Its style is somewhat over-abundant―but we believe the book a valuable addition to our very small amount of accurate knowledge in regard to Texas. The author, who is one of the Society of Friends 〔Quaker の公式名称〕, assures us that he has no lands in Texas to sell, although he has lived three years in the country, and that, too, on the frontiers―that he made one of a party of four who explored the province in 1830, from side to side, and from settlement to settlement, during the space of six months more in examining the improvements made throughout every locality, "in order that none should be able to detect a falsehood, or prove a material error which could either mislead, or seriously injure those who may put confidence in this work." For ourselves we are inclined to place great faith in the statements of Mr. Edward, and regard his book with a most favorable eye. It is an octavo of 336 pages, embracing, in detail, highly interesting accounts of the People, the Geographical Features, the Climate, the Savages, the Timber, the Water, &c. of Texas. Much information in regard to Mexico, is included in the body of the work, and, in an Appendix, we have a copy of the Mexican Constitution. We give, by way of extract, a flattering little picture of Texian comfort and abundance.

The people en masse can have a living, and that plentifully too, of animal food, both of beef and pork, of venison and bear meal, besides a variety of fish and fowl, upon easier terms at present, especially the wild game, than any other people, in any other district of North America; which must continue to be the case, for one of the best reasons in the world―at least in Texas: as the wild animals decrease, the domesticated ones will increase.

And, as they have not commenced, except in a few cases (comparatively speaking) upon the border lands of the Gulf, to export corn, they have by just dropping the seed and afterwards stowing away the increase, more bread stuff than they well know sometimes what to do with, it being out of the question to feed their hogs on it, except they were to raise them on such food together, which would be a pity, while they have so much mast in the woods, and so many roots in the prairies.

And, as their milch 〔milkを出すの意味の形容詞〕 cattle increase in numbers, and that very frequently too faster than they can attend to their milking, they have more, as to family use, much more milk, than they know how to dispose of, except they are well stocked with farrow sows, or have around them pet mustang colts.

With these three main stays of a farmer's life, come, by very little more exertion than just the picking and gathering in, those condiments and relishes, which not [column 2] only garnish the table, but replenish the appetite, from a source of such plentiful variegation, as the gardens and the fields, the woods and the waters, of a Texas country!

目次

日本的霊性につきて (2) 霊性の意義 (鈴木大拙) "On Japanese Spirituality" by Suzuki Daisetsu [魂と霊 Soul and Spirit]

承前―〔日本的霊性につきて (1) 「精神」の字義 (鈴木大拙) "On Japanese Spirituality" by Suzuki Daisetsu〕

えーと、あれこれ言わずに写経的作業を続けたいと念じております。日本人の大拙が「霊」ということを20世紀半ばに強く言うときに、伝記的には大拙が一時期いれあげていたエマニュエル・スウェデンボルグとの関係とかいいたがる人(日本人)がいるのはわかるけれど、日本には日本なりの「霊」学の伝統もあっただろうな、と思ったりもします(しばしば誤解される「古神道」の一霊四魂が、教説はともかく古神道自体は古くもなんともなくて新しいものであるというのは西洋のオカルトがしばしば「伝統」を唱導して「古来」を訴えるのと同様であるとはいえ、霊と魂は、少なくとも西洋のpneuma/psyche (ギリシア語)、spiritus/anima (ラテン語)、spirit/soul (英語)の歴史的にはしばしば混同を引き起こした対語と類推的には存在してきたのでしょうから)。

それでも、自我と自然とか精神と物質とか霊と肉とか、binary に二分・二元化するヨーロッパの伝統、その伝統に掉さすようで逆らったエマソンとか、ロマン主義を考えるうえでも、つぎの節は啓発的であると思われ(エマソンら、欧米の対抗文化的な思想伝統を「宗教という名で呼ばれない宗教」と呼んだのはセオドア・ローザクでした)。

2 霊性の意義

この見立てにたいした誤りがないとすれば、これから霊性とは何を言うのであるかを説き得べき順序にはいったと言ってよかろう。霊性という文字はあまり使われていないようだが、これには精神とか、また普通に言う「心」の中に包みきれないものを含ませたいというのが、予の希望なのである。

精神または心を物(物質)に対峙させた考えの中では、精神を物質に入れ、物質を精神に入れることができない。精神と物質との奥に、いま一つ何かを見なければならぬのである。二つのものが対峙する限り、矛盾・闘争・相克・相殺などいうことは免れない、それでは人間はどうしても生きていくわけにいかない。なにか二つのものを包んで、二つのものがひっきょうずるに二つでなくて一つであり、また一つであってそのまま二つであるということを見るものがなくてはならぬ。これが霊性である。今までの二元的世界が、相克し相殺しないで、互譲し交歓し相即相入するようになるのは、人間霊性の覚醒にまつよりほかないのである。いわば精神と物質の世界の裏にいま一つの世界が開けて、前者と後者とが、互いに矛盾しながらしかも映発するようにならねばならぬのである。これは霊性的直覚または自覚によりて可能となる。

霊性を宗教意識と言ってよい。ただ宗教と言うと、普通一般には誤解を生じ易いのである。日本人は宗教に対してあまり深い了解をもっていないようで、或いは宗教を迷信の又の名のように考えたり、或いは宗教でもなんでもないものを宗教的信仰で裏付けようとしたりしている。それで宗教意識と言わずに霊性と言うのである。が、がんらい宗教なるものは、それに対する意識の喚起せられざる限り、なんだかわからぬものなのである。これは何事についても、然か言われうると思われるが、一般意識上の事象なら、なんとかいくらかの推測か想像か同情かが許されよう。ただ宗教については、どうしても霊性というべきはたらきが〔はたらきに傍点〕出てこないといけないのである、即ち霊性に目覚めることによって初めて宗教がわかる。

霊性と言っても、特別なはたらき〔はたらきに傍点〕をする力か何かがあるわけではないが、それは普通に精神と言っているはたらき〔はたらきに傍点〕と違うものなのである。精神には倫理性があるが、霊性はそれを超越している。超越は否定の義ではない。精神は分別意識を基礎としているが、霊性は無分別智である。これも分別性を没却了して、それから出てくるという意ではない。精神は、必ずしも思想や論理を媒介としないで、意志と直覚とで邁進することもあるが、そうしてこの点で霊性に似通うところもあるが、しかしながら霊性の直覚力は、精神のよりも高次元〔ちょっと個人的に気になるコトバ〕のものであると言ってよい。それから精神の意志力は、霊性に裏付けられていることによって初めて自我を超越したものになる。いわゆる精神力なるものだけでは、その中に不純なもの、即ち自我――いろいろの形態をとる自我――の残滓がある。これがある限り、「以和為貴〔和をもって貴しとなす〕」の真義に徹し能わぬのである。

『日本的霊性』 緒言 一 日本的霊性につきて・・・・・・1 「精神」の字義・・・・・ 2 霊性の意義・・・・・・ 3 霊性と文化の発展・・・・・・ 4 霊性と宗教意識・・・・・・ 5 日本的霊性・・・・・・ 6 禅・・・・・・ 7 浄土系思想・・・・・・ 8 禅と浄土系――直接性

希望という名の列車にのって On a Train Named Hope [歌・詩 ]

いずみたく著『体験的音楽論』(大月書店、国民文庫830、1976)を昨日帰りの電車の中で読み了わった。

いろいろと考えさせられるところあったのだけれど、意識的に細かく扱っていこうかな、と思う。

第III部「歌と創造」の第五章の章題は「大切なオリジナリティー」で、「作品は、創造的、個性的、独創的なものでなくてはいけない。メロディーはもちろん、言葉も、テーマも、タイトルも、人の創ったものに似ていてはいけないのである。」という主張を述べる自身の新聞投稿の引用に始まり、素人の作品だけでなくプロにも自分の作ってきた曲と同じメロディーフレーズが見られることを嘆く。つづけて曲ではなくて歌詞の問題にもふれるのだが、そこで出てくるのが「希望」である。――

ある有名な作曲家が、NHKの「みんなのうた」のために作った歌を聞いて、ボクは、デングリカエッテおどろいたことがある。その一年前に、ボクが作曲したTVの番組テーマとそっくり同じなのである。

ボクの場合は、器楽曲。その人の場合は歌。

まるで、ボクの作った曲に歌詩[ママ]をはめたようなものである。そのときは、その人がボクのあまりに親しい人だったので、放送局の人には注意したが、問題にはしなかった。

また、次のような事件もあった。これについても、ある新聞に書いたことがあるが、作曲のことでなく作詞のことである。

ボクと藤田敏雄の作った"希望" のうたい出しが、

希望という名の[希望という名の、に傍点]

あなたをたずねてとなっていることは、多くの人が知っている。ところが、ある有名な作詞家が作った歌が、

希望という名の[希望という名の、に傍点]

列車にのってという書き出しなのである。"希望" という言葉が、登録されているわけではないので、かまわないではないかといわれたり、二行目が違うのだからといわれればそれまでである。

しかし、"希望が" とか "希望の" とか希望という言葉をつかっても、いろいろな表現をすることはできるはずだが、"希望という名の" という言葉は独特のいいまわしであり、みんなに知られていなければともかく、知られすぎるほど知られている曲だから具合がわるい。

プロですら、意識的か、無意識的かわからないが、このような間違いをおこす。前者の例の場合も、意識的とは思わない。意識的なら大事件であろう。

きっと、ボクの曲を何回か聞いていて、印象に残っていたのだろう。それが、作曲する時に、ふと思い出されて、自分が作った曲のような錯覚をおこしてしまったのだろう。忙しい仕事をしていて、短時間に作ったりすると、おこりそうなことであって、ボクも想像できる。つまり、両者とも、創作のうえの無神経さがこのようなできごとをまねいてしまうのである。

しかし、これが意識的となると泥棒と同じであって、絶対に許すことのできない事件である。 (pp. 125-127)

「錯覚」を推測しながらも、それが本気かどうかわからぬところもあり、皮肉なアテコスリの気配がなくもないけれど、独創性と引用・盗用の問題をめぐる意識について、興味深い一節だと思う。

その問題はちょっとおいといて、この一節を電車のなかで読んだときに、以前書いた橋本淳のことを言っているのだと思った――「希望という名の夜汽車 A Night Train Named Hope」参照。しかし、1972年の「夜汽車」は、タイトルどおり、「希望という名の列車にのって」ではなくて、「希望という名の夜汽車にゆられ」という出だしだったのでした。で、いずみたくが言及している曲・作詞家は不明です。

それにしても「希望という名の」が独特のいいまわしかどうかわからないけれど、「希望」の歌のあとにこのフレーズが今日に至るまで使い回されているのが事実のようです。そうなると「欲望という名の電車」がおおもとにある、という仮説もあながち空論ではなくなってくるかも。

五年前の納豆 Not Five Years Old [モノ things]

ひさしぶりに外付けハードディスクをつないで、昔の写真を見ていた暑い一日でした。

期間限定 ハバネロ納豆 超小粒 旭松 2006

期間限定 カレー納豆 超小粒 旭松 2006

しかし、なんで辛い=熱い=暑い=ホットなのかしら。

「超小粒」(「極小粒」ではなくて)だったことに5年を経て気が付き。

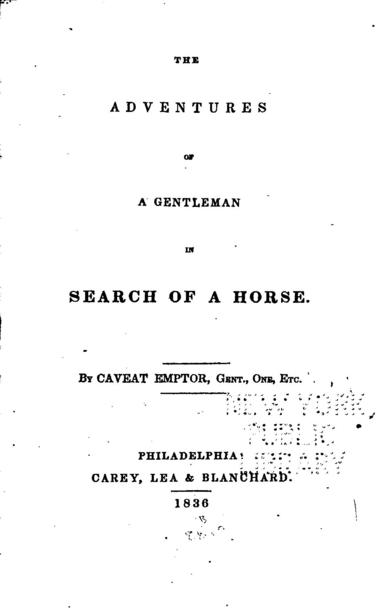

ポーが書評した本 (5) 『馬を探す紳士の冒険』 (1835; 1836) Books Reviewed by Poe (5): _Adventures of a Gentleman in Search of a Horse_ by Caveat Emptor, Gent. [ポーの書評 Poe's Book Reviews]

ポーは文学書だけじゃなくていろんな本の書評を書きました。

ADVENTURES IN SEARCH OF A HORSE.

The Adventures of a Gentleman in Search of a Horse. By Caveat Emptor, Gent. One, Etc. Philadelphia: Republished by Cary, Lea and Blanchard[, 1836].

キャヴィート・エンプター著 『馬を探す紳士の冒険』 フィラデルフィア:ケアリー・リー・アンド・ブランシャード再刊, 1836. 288pp.

E-text @Internet Archive: The Library of Congress; Google <http://www.archive.org/stream/adventuresagent04stepgoog#page/n9/mode/2up>

ポーは、この本は実用的なところはもちろんだけれど、文学的に特異 (remarkable as being an anomaly in the literary way) と書き、はじめの180ページはタイトルが示すように一頭の馬を探す紳士の冒険を語り、残りの100ページは英国における馬の取引きの法律を語る、と説明しています。

調べてみると原著は、ロンドンで前年の1835年に出版されています。――

London: Longman, Rees, Orme, Brown, Green, & Longman, and Samuel Bagster, 1835. xi, 336pp.

E-text @Internet Archive: Oxford University; Google <http://www.archive.org/stream/adventuresagent00stegoog#page/n6/mode/2up>

これでわかるのは、第一に、初版のイギリス版をポーは参照しないで、ページ数をあくまでアメリカ版で了解していること、第二に、翻訳じゃないし、かつ海賊版が横行していた時代だったから、容易だったとはいえ、1年後にはアメリカ版が出版され、その書評が書かれていること、です。

ポーが目利きだったという話ではなくて、イギリスで出た本がよく読まれる/読まれそうだと、アメリカでも出版された、という話です。

この本はイギリスでは1837年には4版まで重ねています。――

London: Saunders and Otley, 1837. xxxv, 392pp.

E-text @Internet Archive: Oxford University; Google <http://www.archive.org/stream/adventuresofgent1837step#page/n5/mode/2up>

初版の出版社とは異なります。版権(著作権)はどうなっていたのやら。

冒頭に、文学書以外にも、と書きましたけれど、ポーのまなざしは、第一部の物語(と呼べないのならニュージャーナリズム的ルポルタージュかしら)と、それを含めての作品構成にあるようです。

ポー百科事典は、「『サザン・リテラリー・メッセンジャー』の1836年8月号掲載の、馬売買についての本の書評。「すべての素人愛好者はキャヴィート・エンプターの本をすべからくよく見るべし、そく見るべし」と薦めている。」と記すのみ。Sova というひとの同種の本 (Critical Companion to Edgar Allan Poe: A Literary Reference to His Life and Work) は、ポー百科を冒頭でなぞってから、"Caveat Emptor" の名前がラテン語で、英語に直すと "let the buyer beware" (買い主に注意させよ)の意味であり、本書が馬購入における法律的側面の案内書であることを説明しています。あとは上に書いたような構成と、ポーが「すべてのアマチュア all amateurs」に本書を推薦していることが述べられています。

ポーが何をおもしろがっているのか、おもしろがって薦めているのか、ちょっとストレートじゃないのかもしれない。まー、作品をひまなときに読んでみないとわかりませんけど。

ポーが、とても笑える木版画と記しているたくさんの挿絵のなかから――"illustrated by very laughable wood-cuts"――どこがおかしいんだろう、と思いながらも、ポーと笑いを共有していると思うとそれ自体おかしいw

ADVENTURES IN SEARCH OF A HORSE.

The Adventures of a Gentleman in Search of a Horse. By Caveat Emptor, Gent. One, Etc. Philadelphia: Republished by Cary, Lea and Blanchard.

This book, to say nothing of its peculiar excellence and general usefulness, is remarkable as being an anomaly in the literary way. The first 180 pages are occupied with what the title implies, the adventures of a gentleman in search of a horse―the remaining 100 embrace, in all its details, difficulties, and intricacies, a profound treatise on the English laws of horse-dealing warranty!―and this too, strange as it may seem, appears to be the first and only treatise upon a subject so interesting to a great portion of the English gentry. Think of law, serviceable law too, intended as a matter of reference, compiled by a well known attorney, and dedicated to Sir John Gurney, one of the Barons of his Majesty's Court of Exchequer―think of all this done up in a green muslin cover, and illustrated by very laughable wood-cuts. Only imagine the stare of old Coke, and of the other big wigged tribe in white calf and red-letter binding, as our friend in the green habit shall take his station by their side upon the book shelf!

The adventurous portion of the book is all to which we have attended, and so far we have found much fine humor, good advice, and useful information in all matters touching the nature, the management, and especially the purchase of a horse. We would advise all amateurs to look well, and look quickly into the pages of Caveat Emptor. [The Southern Literary Messenger (August, 1836), p. 593]

貝の火 "Shell Fire" [The Fire Stone] [Gem Fire] [父と子]

宮沢賢治の初期の作品で、死後出版された「貝の火」は、日本語のウィキペディア「貝の火」が解説しているように、作家自身の残した言葉によって、仏教思想を背後にもった円環状の「吉―吝―凶―悔」をプロット構造に入れたことがいちおう証される、短篇童話である。

John Bester による講談社インターナショナル版の訳(Once and Forever: The Tales of Kenji Miyazawa 所収) は "The Fire Stone" で、その後の単行本の SarahM. Strong 訳では "Gem Fire" となっている。

ヒバリを助けて鳥の王から「貝の火」という宝珠をもらうウサギは無垢ではなく、無垢をなくすのでもなく、その父親も知者のようでいて不完全な存在。美や権力のまばゆい幻惑が「貝の火」なのか、貝の火は仏性の象徴なのか。図式化できないところがおもしろい(のかもしれない)。切腹とか大将とかいった言及はいかにも封建制や軍国主義への批判があるようでもある。

モーリちゃんの国語の宿題で、話の3分の2くらいまでプリントがあって、これを舞台にのせるとして、どの登場人物を演じたいか、結末を考えながら、かつ、自分の性格や体験に即して書け、みたいな課題が出されていた。

相談を受けて、あらすじをまとめるのを聞きながら、ああ、むかし読んだことあるけど、ぜんぜん思い出せないや、と思ったのだが、親子共通で現在の想像が結節するのは、Bleach ブリーチの宝玉、いや「崩玉」であったw。 だから、藍染(あいぜん)じゃん、と最初言ったのだけれど、既に話に出てきている、ヒバリやキツネやモグラや主人公ホモイやその父、母などから選ばねばならないのだった。

モーリちゃんは、「カイノヒ」を強引にキャラクター化して、自己投影を試みることにしたみたいで、制御されるべき存在として考えたがっているようだ。どうも主客転倒が起こっているような気もしなくもないけど、あれこれお互いにリクツをこねあったあげく、それはそれで「おもしろい」ということでダメ出ししないで書かせました。

「どうやって演じるんだよ」という問いには、「体を丸める」。

image via "The Young Hare's Good Deed and His Arrogance" <http://www.kenji-world.net/english/works/texts/rabbit.html>

貝《かい》の火

宮沢賢治

今は兎《うさぎ》たちは、みんなみじかい茶色の着物《きもの》です。

野原《のはら》の草はきらきら光り、あちこちの樺《かば》の木は白い花をつけました。

実《じつ》に野原《のはら》はいいにおいでいっぱいです。

子兎《こうさぎ》のホモイは、悦《よろこ》んでぴんぴん踊《おど》りながら申《もう》しました。

「ふん、いいにおいだなあ。うまいぞ、うまいぞ、鈴蘭《すずらん》なんかまるでパリパリだ」

風が来たので鈴蘭《すずらん》は、葉《は》や花を互《たが》いにぶっつけて、しゃりんしゃりんと鳴りました。ホモイはもううれしくて、息《いき》もつかずにぴょんぴょん草の上をかけ出しました。それからホモイはちょっと立ちどまって、腕《うで》を組んでほくほくしながら、

「まるで僕《ぼく》は川の波《なみ》の上で芸当《げいとう》をしているようだぞ」と言《い》いました。本当にホモイは、いつか小さな流《なが》れの岸《きし》まで来ておりました。

そこには冷《つめ》たい水がこぼんこぼんと音をたて、底《そこ》の砂《すな》がピカピカ光っています。

ホモイはちょっと頭を曲《ま》げて、

「この川を向《む》こうへ跳《と》び越《こ》えてやろうかな。なあに訳《わけ》ないさ。けれども川の向《む》こう側《がわ》は、どうも草が悪《わる》いからね」とひとりごとを言《い》いました。

すると不意《ふい》に流《なが》れの上《かみ》の方から、

「ブルルル、ピイ、ピイ、ピイ、ピイ、ブルルル、ピイ、ピイ、ピイ、ピイ」とけたたましい声がして、うす黒いもじゃもじゃした鳥のような形のものが、ばたばたばたばたもがきながら、流《なが》れて参《まい》りました。

ホモイは急《いそ》いで岸《きし》にかけよって、じっと待《ま》ちかまえました。

流《なが》されるのは、たしかにやせたひばりの子供《こども》です。ホモイはいきなり水の中に飛《と》び込《とびこ》んで、前あしでしっかりそれをつかまえました。

するとそのひばりの子供《こども》は、いよいよびっくりして、黄色なくちばしを大きくあけて、まるでホモイのお耳もつんぼになるくらい鳴くのです。

ホモイはあわてて一生けん命、あとあしで水をけりました。そして、

「大丈夫《だいじょうぶ》さ、 大丈夫さ」と言《い》いながら、その子の顔を見ますと、ホモイはぎょっとしてあぶなく手をはなしそうになりました。それは顔じゅうしわだらけで、くちばしが大きくて、おまけにどこかとかげに似《に》ているのです。

けれどもこの強い兎《うさぎ》の子は、決《けっ》してその手をはなしませんでした。怖《おそ》ろしさに口をへの字にしながらも、それをしっかりおさえて、高く水の上にさしあげたのです。

そして二人は、どんどん流《なが》されました。ホモイは二度ほど波《なみ》をかぶったので、水をよほどのみました。それでもその鳥の子ははなしませんでした。

するとちょうど、小流《こなが》れの曲《ま》がりかどに、一本の小さな楊《やなぎ》の枝《えだ》が出て、水をピチャピチャたたいておりました。

ホモイはいきなりその枝《えだ》に、青い皮《かわ》の見えるくらい深《ふか》くかみつきました。そして力いっぱいにひばりの子を岸《きし》の柔《やわ》らかな草の上に投《な》げあげて、自分も一とびにはね上がりました。

ひばりの子は草の上に倒《たお》れて、目を白くしてガタガタ顫《ふる》えています。

ホモイも疲《つか》れでよろよろしましたが、無理《むり》にこらえて、楊《やなぎ》の白い花をむしって来て、ひばりの子にかぶせてやりました。ひばりの子は、ありがとうと言《い》うようにその鼠色《ねずみいろ》の顔をあげました。

ホモイはそれを見るとぞっとして、いきなり跳《と》び退《の》きました。そして声をたてて逃《に》げました。

その時、空からヒュウと矢《や》のように降《お》りて来たものがあります。ホモイは立ちどまって、ふりかえって見ると、それは母親のひばりでした。母親のひばりは、物《もの》も言《い》えずにぶるぶる顫《ふる》えながら、子供《こども》のひばりを強く強く抱《だ》いてやりました。

ホモイはもう大丈夫《だいじょうぶ》と思ったので、いちもくさんにおとうさんのお家《うち》へ走って帰りました。

兎《うさぎ》のお母さんは、ちょうど、お家で白い草の束《たば》をそろえておりましたが、ホモイを見てびっくりしました。そして、

「おや、どうかしたのかい。たいへん顔色が悪《わる》いよ」と言いながら棚《たな》から薬の箱《はこ》をおろしました。

「おっかさん、僕《ぼく》ね、もじゃもじゃの鳥の子のおぼれるのを助けたんです」とホモイが言いました。

兎《うさぎ》のお母さんは箱《はこ》から万能散《まんのうさん》を一服《いっぷく》出してホモイに渡して、

「もじゃもじゃの鳥の子って、ひばりかい」と尋《たず》ねました。

ホモイは薬を受けとって、

「たぶんひばりでしょう。ああ頭がぐるぐるする。おっかさん、まわりが変《へん》に見えるよ」と言いながら、そのままバッタリ倒《たお》れてしまいました。ひどい熱病《ねつびょう》にかかったのです。

*

ホモイが、おとうさんやおっかさんや、兎《うさぎ》のお医者《いしゃ》さんのおかげで、すっかりよくなったのは、鈴蘭《すずらん》にみんな青い実《み》ができたころでした。

ホモイは、ある雲のない静《しず》かな晩《ばん》、はじめてうちからちょっと出てみました。

南の空を、赤い星がしきりにななめに走りました。ホモイはうっとりそれを見とれました。すると不意《ふい》に、空でブルルッとはねの音がして、二疋《ひき》の小鳥が降《お》りて参《まい》りました。

大きい方は、まるい赤い光るものを大事《だいじ》そうに草におろして、うやうやしく手をついて申《もう》しました。

「ホモイさま。あなたさまは私《わたし》ども親子の大恩人《だいおんじん》でございます」

ホモイは、その赤いものの光で、よくその顔を見て言いました。

「あなた方は先頃《せんころ》のひばりさんですか」

母親のひばりは、

「さようでございます。先日はまことにありがとうございました。せがれの命《いのち》をお助《たす》けくださいましてまことにありがとう存《ぞん》じます。あなた様《さま》はそのために、ご病気《びょうき》にさえおなりになったとの事でございましたが、もうおよろしゅうございますか」

親子のひばりは、たくさんおじぎをしてまた申《もう》しました。

「私どもは毎日この辺《へん》を飛《と》びめぐりまして、あなたさまの外へお出なさいますのをお待《ま》ちいたしておりました。これは私どもの王からの贈物《おくりもの》でございます」と言ながら、ひばりはさっきの赤い光るものをホモイの前に出して、薄《うす》いうすいけむりのようなはんけちを解《と》きました。それはとちの実《み》ぐらいあるまんまるの玉で、中では赤い火がちらちら燃《も》えているのです。

ひばりの母親がまた申《もう》しました。

「これは貝《かい》の火という宝珠《ほうじゅ》でございます。王さまのお言伝《ことづて》ではあなた様《さま》のお手入れしだいで、この珠《たま》はどんなにでも立派《りっぱ》になると申《もう》します。どうかお納《おさ》めをねがいます」

ホモイは笑《わら》って言《い》いました。

「ひばりさん、僕《ぼく》はこんなものいりませんよ。持《も》って行ってください。たいへんきれいなもんですから、見るだけでたくさんです。見たくなったら、またあなたの所《ところ》へ行きましょう」

ひばりが申《もう》しました。

「いいえ。それはどうかお納《おさ》めをねがいます。私どもの王からの贈物《おくりもの》でございますから。お納《おさ》めくださらないと、また私はせがれと二人で切腹《せっぷく》をしないとなりません。さ、せがれ。お暇《いとま》をして。さ。おじぎ。ご免《めん》くださいませ」

そしてひばりの親子は二、三遍《べん》お辞儀《じぎ》をして、あわてて飛《と》んで行ってしまいました。

ホモイは玉を取りあげて見ました。玉は赤や黄の焔《ほのお》をあげて、せわしくせわしく燃《も》えているように見えますが、実《じつ》はやはり冷《つめ》たく美《うつく》しく澄《す》んでいるのです。目にあてて空にすかして見ると、もう焔《ほのお》はなく、天の川が奇麗《きれい》にすきとおっています。目からはなすと、またちらりちらり美《うつく》しい火が燃《も》えだします。

ホモイはそっと玉をささげて、おうちへはいりました。そしてすぐお父さんに見せました。すると兎《うさぎ》のお父さんが玉を手にとって、めがねをはずしてよく調《しら》べてから申《もう》しました。

「これは有名《ゆうめい》な貝《かい》の火という宝物《たからもの》だ。これは大変《たいへん》な玉だぞ。これをこのまま一生満足《まんぞく》に持《も》っている事《こと》のできたものは今までに鳥に二人魚に一人あっただけだという話だ。お前はよく気をつけて光をなくさないようにするんだぞ」

ホモイが申《もう》しました。

「それは大丈夫《だいじょうぶ》ですよ。僕《ぼく》は決《けっ》してなくしませんよ。そんなようなことは、ひばりも言《い》っていました。僕《ぼく》は毎日百遍《ぺん》ずつ息《いき》をふきかけて百遍《ぺん》ずつ紅雀《べにすずめ》の毛でみがいてやりましょう」

兎《うさぎ》のおっかさんも、玉を手にとってよくよくながめました。そして言《い》いました。

「この玉はたいへん損《そん》じやすいという事です。けれども、また亡《な》くなった鷲《わし》の大臣《だいじん》が持《も》っていた時は、大噴火《だいふんか》があって大臣《だいじん》が鳥の避難《ひなん》のために、あちこちさしずをして歩いている間に、この玉が山ほどある石に打《う》たれたり、まっかな熔岩《ようがん》に流《なが》されたりしても、いっこうきずも曇《くも》りもつかないでかえって前よりも美《うつく》しくなったという話ですよ」

兎《うさぎ》のおとうさんが申《もう》しました。

「そうだ。それは名高いはなしだ。お前もきっと鷲《わし》の大臣《だいじん》のような名高い人になるだろう。よくいじわるなんかしないように気をつけないといけないぞ」

ホモイはつかれてねむくなりました。そして自分のお床《とこ》にコロリと横《よこ》になって言《い》いました。

「大丈夫《だいじょうぶ》だよ。僕《ぼく》なんかきっと立派《りっぱ》にやるよ。玉は僕《ぼく》持《も》って寝《ね》るんだからください」

兎《うさぎ》のおっかさんは玉を渡《わた》しました。ホモイはそれを胸《むね》にあててすぐねむってしまいました。

その晩《ばん》の夢《ゆめ》の奇麗《きれい》なことは、黄や緑《みどり》の火が空で燃《も》えたり、野原《のはら》が一面《いちめん》黄金《おうごん》の草に変《か》ったり、たくさんの小さな風車が蜂《はち》のようにかすかにうなって空中を飛《と》んであるいたり、仁義《じんぎ》をそなえた鷲《わし》の大臣《だいじん》が、銀色《ぎんいろ》のマントをきらきら波立《なみだ》てて野原《のはら》を見まわったり、ホモイはうれしさに何遍《なんべん》も、

「ホウ。やってるぞ、やってるぞ」と声をあげたくらいです。

*

あくる朝、ホモイは七時ごろ目をさまして、まず第一《だいいち》に玉を見ました。玉の美《うつく》しいことは、昨夜《ゆうべ》よりもっとです。ホモイは玉をのぞいて、ひとりごとを言《い》いました。

「見える、見える。あそこが噴火口《ふんかこう》だ。そら火をふいた。ふいたぞ。おもしろいな。まるで花火だ。おや、おや、おや、火がもくもく湧《わ》いている。二つにわかれた。奇麗《きれい》だな。火花だ。火花だ。まるでいなずまだ。そら流《なが》れ出したぞ。すっかり黄金色《きんいろ》になってしまった。うまいぞ、うまいぞ。そらまた火をふいた」

おとうさんはもう外へ出ていました。おっかさんがにこにこして、おいしい白い草の根《ね》や青いばらの実《み》を持《も》って来て言《い》いました。

「さあ早くおかおを洗《あら》って、今日は少し運動《うんどう》をするんですよ。どれちょっとお見せ。まあ本当に奇麗《《きれい》だね。お前がおかおを洗《あら》っている間おっかさんが見ていてもいいかい」

ホモイが言《い》いました。

「いいとも。これはうちの宝物《たからもの》なんだから、おっかさんのだよ」そしてホモイは立って家《うち》の入り口の鈴蘭《すずらん》の葉《は》さきから、大粒《おおつぶ》の露《つゆ》を六つほど取《と》ってすっかりお顔を洗《あら》いました。

ホモイはごはんがすんでから、玉へ百遍《ぺん》息《いき》をふきかけ、それから百遍《ぺん》紅雀《べにすずめ》の毛でみがきました。そしてたいせつに紅雀《べにすずめ》のむな毛につつんで、今まで兎《うさぎ》の遠めがねを入れておいた瑪瑙《めのう》の箱《はこ》にしまってお母さんにあずけました。そして外に出ました。

風が吹《ふ》いて草《くさ》の露《つゆ》がバラバラとこぼれます。つりがねそうが朝の鐘《かね》を、

「カン、カン、カンカエコ、カンコカンコカン」と鳴らしています。

ホモイはぴょんぴょん跳《と》んで樺《かば》の木の下に行きました。

すると向《む》こうから、年をとった野馬がやって参《まい》りました。ホモイは少し怖《こわ》くなって戻《もど》ろうとしますと、馬はていねいにおじぎをして言《い》いました。

「あなたはホモイさまでござりますか。こんど貝《かい》の火がお前さまに参《まい》られましたそうで実《じつ》に祝着《しゅうちゃく》に存《ぞん》じまする。あの玉がこの前獣《けもの》の方に参《まい》りましてからもう千二百年たっていると申《もう》しまする。いや、実《じつ》に私めも今朝《けさ》そのおはなしを承《うけたま》わりまして、涙《なみだ》を流《なが》してござります」馬はボロボロ泣《な》きだしました。

ホモイはあきれていましたが、馬があんまり泣《な》くものですから、ついつりこまれてちょっと鼻《はな》がせらせらしました。馬は風呂敷《ふろしき》ぐらいある浅黄《あさぎ》のはんけちを出して涙《なみだ》をふいて申《もう》しました。

「あなた様《さま》は私《わたし》どもの恩人《おんじん》でございます。どうかくれぐれもおからだを大事《だいじ》になされてくだされませ」そして馬はていねいにおじぎをして向《む》こうへ歩いて行きました。

ホモイはなんだかうれしいようなおかしいような気がしてぼんやり考えながら、にわとこの木の影《かげ》に行きました。するとそこに若《わか》い二疋《ひき》の栗鼠《りす》が、仲《なか》よく白いお餠《もち》をたべておりましたがホモイの来たのを見ると、びっくりして立ちあがって急《いそ》いできもののえりを直《なお》し、目を白黒くして餠《もち》をのみ込《こ》もうとしたりしました。

ホモイはいつものように、

「りすさん。お早う」とあいさつをしましたが、りすは二疋《ひき》とも堅《かた》くなってしまって、いっこうことばも出ませんでした。ホモイはあわてて、

「りすさん。今日もいっしょにどこか遊《あそ》びに行きませんか」と言《い》いますと、りすはとんでもないと言《い》うように目をまん円にして顔を見合わせて、それからいきなり向《む》こうを向《む》いて一生けん命《めい》逃《に》げて行ってしまいました。

ホモイはあきれてしまいました。そして顔色を変《か》えてうちへ戻《もど》って来て、

「おっかさん。なんだかみんな変《へん》なぐあいですよ。りすさんなんか、もう僕《ぼく》を仲間《なかま》はずれにしましたよ」と言《い》いますと兎《うさぎ》のおっかさんが笑《わら》って答えました。

「それはそうですよ。お前はもう立派《りっぱ》な人になったんだから、りすなんか恥《は》ずかしいのです。ですからよく気をつけてあとで笑《わら》われないようにするんですよ」

ホモイが言《い》いました。

「おっかさん。それは大丈夫《だいじょうぶ》ですよ。それなら僕《ぼく》はもう大将《たいしょう》になったんですか」

おっかさんもうれしそうに、

「まあそうです」と申《もう》しました。

ホモイが悦《よろこ》んで踊《おど》りあがりました。

「うまいぞ。うまいぞ。もうみんな僕《ぼく》のてしたなんだ。狐《きつね》なんかもうこわくもなんともないや。おっかさん。僕《ぼく》ね、りすさんを少将《しょうしょう》にするよ。馬はね、馬は大佐《たいさ》にしてやろうと思うんです」

おっかさんが笑《わら》いながら、

「そうだね、けれどもあんまりいばるんじゃありませんよ」と申《もう》しました。

ホモイは、

「大丈夫《だいじょうぶ》ですよ。おっかさん、僕《ぼく》ちょっと外へ行って来ます」と言《い》ったままぴょんと野原へ飛《と》び出しました。するとすぐ目の前をいじわるの狐《きつね》が風のように走って行きます。

ホモイはぶるぶる顫《ふる》えながら思い切って叫《さけ》んでみました。

「待《ま》て。狐《きつね》。僕《ぼく》は大将《たいしょう》だぞ」

狐《きつね》がびっくりしてふり向《む》いて顔色を変《か》えて申《もう》しました。

「へい。存《ぞん》じております。へい、へい。何かご用でございますか」

ホモイができるくらい威勢《いせい》よく言《い》いました。

「お前はずいぶん僕《ぼく》をいじめたな。今度《こんど》は僕《ぼく》のけらいだぞ」

狐《きつね》は卒倒《そっとう》しそうになって、頭に手をあげて答えました。

「へい、お申《もう》し訳《わけ》もございません。どうかお赦《ゆる》しをねがいます」

ホモイはうれしさにわくわくしました。

「特別《とくべつ》に許《ゆる》してやろう。お前を少尉《しょうい》にする。よく働《はたら》いてくれ」

狐《きつね》が悦《よろこ》んで四遍《よんへん》ばかり廻《まわ》りました。

「へいへい。ありがとう存《ぞん》じます。どんな事《こと》でもいたします。少しとうもろこしを盗《ぬす》んで参《まい》りましょうか」

ホモイが申《もう》しました。

「いや、それは悪《わる》いことだ。そんなことをしてはならん」

狐《きつね》は頭を掻《か》いて申《もう》しました。

「へいへい。これからは決《けっ》していたしません。なんでもおいいつけを待《ま》っていたします」

ホモイは言《い》いました。

「そうだ。用があったら呼《よ》ぶからあっちへ行っておいで」狐《きつね》はくるくるまわっておじぎをして向《む》こうへ行ってしまいました。

ホモイはうれしくてたまりません。野原を行ったり来たりひとりごとを言《い》ったり、笑《わら》ったりさまざまの楽《たの》しいことを考えているうちに、もうお日様《ひさま》が砕《くだ》けた鏡《かがみ》のように樺《かば》の木の向《む》こうに落《お》ちましたので、ホモイも急《いそ》いでおうちに帰りました。

兎《うさぎ》のおとうさまももう帰っていて、その晩《ばん》は様々《さまざま》のご馳走《ちそう》がありました。ホモイはその晩《ばん》も美《うつく》しい夢《ゆめ》を見ました。

*

次の日ホモイは、お母さんに言《い》いつけられて笊《ざる》を持《も》って野原に出て、鈴蘭《すずらん》の実《み》を集《あつ》めながらひとりごとを言《い》いました。

「ふん、大将《たいしょう》が鈴蘭《すずらん》の実《み》を集《あつ》めるなんておかしいや。誰《だれ》かに見つけられたらきっと笑《わら》われるばかりだ。狐《きつね》が来るといいがなあ」

すると足の下がなんだかもくもくしました。見るとむぐらが土をくぐってだんだん向《む》こうへ行こうとします。ホモイは叫《さけ》びました。

「むぐら、むぐら、むぐらもち、お前は僕《ぼく》の偉《えら》くなったことを知ってるかい」

むぐらが土の中で言《い》いました。

「ホモイさんでいらっしゃいますか。よく存《ぞん》じております」

ホモイは大いばりで言《い》いました。

「そうか。そんならいいがね。僕《ぼく》、お前を軍曹《ぐんそう》にするよ。そのかわり少し働《はたら》いてくれないかい」

むぐらはびくびくして尋《たず》ねました。

「へいどんなことでございますか」

ホモイがいきなり、

「鈴蘭《すずらん》の実《み》を集《あつ》めておくれ」と言《い》いました。

むぐらは土の中で冷汗《ひやあせ》をたらして頭をかきながら、

「さあまことに恐《おそ》れ入りますが私は明るい所《ところ》の仕事《しごと》はいっこう無調法《ぶちょうほう》でございます」と言《い》いました。

ホモイはおこってしまって、

「そうかい。そんならいいよ。頼《たの》まないから。あとで見ておいで。ひどいよ」と叫《さけ》びました。

むぐらは、

「どうかご免《めん》をねがいます。私は長くお日様《ひさま》を見ますと死《し》んでしまいますので」としきりにおわびをします。

ホモイは足をばたばたして、

「いいよ。もういいよ。だまっておいで」と言《い》いました。

その時向《む》こうのにわとこの陰《かげ》からりすが五疋《ひき》ちょろちょろ出て参《まい》りました。そしてホモイの前にぴょこぴょこ頭を下げて申《もう》しました。

「ホモイさま、どうか私どもに鈴蘭《すずらん》の実《み》をお採《と》らせくださいませ」

ホモイが、

「いいとも。さあやってくれ。お前たちはみんな僕《ぼく》の少将《しょうしょう》だよ」

りすがきゃっきゃっ悦《よろこ》んで仕事《しごと》にかかりました。

この時向《む》こうから仔馬《こうま》が六疋《ぴき》走って来てホモイの前にとまりました。その中のいちばん大きなのが、

「ホモイ様《さま》。私どもにも何かおいいつけをねがいます」と申《もう》しました。ホモイはすっかり悦《よろこ》んで、

「いいとも。お前たちはみんな僕《ぼく》の大佐《たいさ》にする。僕《ぼく》が呼《よ》んだら、きっとかけて来ておくれ」といいました。仔馬《こうま》も悦《よろこ》んではねあがりました。

むぐらが土の中で泣《な》きながら申《もう》しました。

「ホモイさま、どうか私にもできるようなことをおいいつけください。きっと立派《りっぱ》にいたしますから」

ホモイはまだおこっていましたので、

「お前なんかいらないよ。今に狐《きつね》が来たらお前たちの仲間《なかま》をみんなひどい目にあわしてやるよ。見ておいで」と足ぶみをして言《い》いました。

土の中ではひっそりとして声もなくなりました。

それからりすは、夕方《ゆうがた》までに鈴蘭《すずらん》の実《み》をたくさん集《あつ》めて、大騒《おおさわ》ぎをしてホモイのうちへ運《はこ》びました。

おっかさんが、その騒《さわ》ぎにびっくりして出て見て言《い》いました。

「おや、どうしたの、りすさん」

ホモイが横《よこ》から口を出して、

「おっかさん。僕《ぼく》の腕《うで》まえをごらん。まだまだ僕《ぼく》はどんな事《こと》でもできるんですよ」と言《い》いました。兎《うさぎ》のお母さんは返事《へんじ》もなく黙《だま》って考えておりました。

するとちょうど兎《うさぎ》のお父さんが戻《もど》って来て、その景色《けしき》をじっと見てから申《もう》しました。

「ホモイ、お前は少し熱《ねつ》がありはしないか。むぐらをたいへんおどしたそうだな。むぐらの家《うち》では、もうみんなきちがいのようになって泣《な》いてるよ。それにこんなにたくさんの実《み》を全体《ぜんたい》誰《だれ》がたべるのだ」

ホモイは泣《な》きだしました。りすはしばらくきのどくそうに立って見ておりましたが、とうとうこそこそみんな逃《に》げてしまいました。

兎《うさぎ》のお父さんがまた申《もう》しました。

「お前はもうだめだ。貝《かい》の火を見てごらん。きっと曇《くも》ってしまっているから」

兎《うさぎ》のおっかさんまでが泣《な》いて、前かけで涙をそっとぬぐいながら、あの美しい玉のはいった瑪瑙《めのう》の函《はこ》を戸棚《とだな》から取り出しました。

兎《うさぎ》のおとうさんは函《はこ》を受けとって蓋《ふた》をひらいて驚《おどろ》きました。

珠《たま》は一昨日《おととい》の晩《ばん》よりも、もっともっと赤く、もっともっと速《はや》く燃《も》えているのです。

みんなはうっとりみとれてしまいました。兎《うさぎ》のおとうさんはだまって玉をホモイに渡《わた》してご飯《はん》を食べはじめました。ホモイもいつか涙《なみだ》がかわきみんなはまた気持ちよく笑《わら》い出しいっしょにご飯《はん》をたべてやすみました。

*

次《つぎ》の朝早くホモイはまた野原に出ました。

今日もよいお天気です。けれども実《み》をとられた鈴蘭《すずらん》は、もう前のようにしゃりんしゃりんと葉《は》を鳴らしませんでした。

向《む》こうの向《む》こうの青い野原のはずれから、狐《きつね》が一生けん命《めい》に走って来て、ホモイの前にとまって、

「ホモイさん。昨日《きのう》りすに鈴蘭《すずらん》の実《み》を集《あつ》めさせたそうですね。どうです。今日は私がいいものを見つけて来てあげましょう。それは黄色でね、もくもくしてね、失敬《しっけい》ですが、ホモイさん、あなたなんかまだ見たこともないやつですぜ。それから、昨日《きのう》むぐらに罰《ばつ》をかけるとおっしゃったそうですね。あいつは元来《がんらい》横着《おうちゃく》だから、川の中へでも追《お》いこんでやりましょう」と言《い》いました。

ホモイは、

「むぐらは許《ゆる》しておやりよ。僕《ぼく》もう今朝《けさ》許《ゆる》したよ。けれどそのおいしいたべものは少しばかり持《も》って来てごらん」と言《い》いました。

「合点《がってん》、合点《がってん》。十分間だけお待《ま》ちなさい。十分間ですぜ」と言《い》って狐《きつね》はまるで風のように走って行きました。

ホモイはそこで高く叫《さけ》びました。

「むぐら、むぐら、むぐらもち。もうお前は許《ゆる》してあげるよ。泣《な》かなくてもいいよ」

土の中はしんとしておりました。

狐《きつね》がまた向こうから走って来ました。そして、

「さあおあがりなさい。これは天国の天ぷらというもんですぜ。最上等《さいじょうとう》のところです」と言《い》いながら盗《ぬす》んで来た角《かく》パンを出しました。

ホモイはちょっとたべてみたら、実《じつ》にどうもうまいのです。そこで狐《きつね》に、

「こんなものどの木にできるのだい」とたずねますと狐《きつね》が横《よこ》を向《む》いて一つ「ヘン」と笑《わら》ってから申《もう》しました。

「台所《だいどころ》という木ですよ。ダアイドコロという木ね。おいしかったら毎日持《も》って来てあげましょう」

ホモイが申《もう》しました。

「それでは毎日きっと三つずつ持《も》って来ておくれ。ね」

狐《きつね》がいかにもよくのみこんだというように目をパチパチさせて言《い》いました。

「へい。よろしゅうございます。そのかわり私の鶏《とり》をとるのを、あなたがとめてはいけませんよ」

「いいとも」とホモイが申《もう》しました。

すると狐《きつね》が、

「それでは今日の分、もう二つ持《も》って来ましょう」と言《い》いながらまた風のように走って行きました。

ホモイはそれをおうちに持《も》って行ってお父さんやお母さんにあげる時の事《こと》を考えていました。

お父さんだって、こんなおいしいものは知らないだろう。僕《ぼく》はほんとうに孝行《こうこう》だなあ。

狐《きつね》が角《かく》パンを二つくわえて来てホモイの前に置《お》いて、急《いそ》いで「さよなら」と言《い》いながらもう走っていってしまいました。ホモイは、

「狐《きつね》はいったい毎日何をしているんだろう」とつぶやきながらおうちに帰りました。

今日はお父さんとお母さんとが、お家の前で鈴蘭《すずらん》の実《み》を天日《てんぴ》にほしておりました。

ホモイが、

「お父さん。いいものを持《も》った来ましたよ。あげましょうか。まあちょっとたべてごらんなさい」と言《い》いながら角《かく》パンを出しました。

兎《うさぎ》のお父さんはそれを受《う》けとって眼鏡《めがね》をはずして、よくよく調《しら》べてから言《い》いました。

「お前はこんなものを狐《きつね》にもらったな。これは盗《ぬす》んで来たもんだ。こんなものをおれは食べない」そしておとうさんは、も一つホモイのお母さんにあげようと持《も》っていた分も、いきなり取《と》りかえして自分のといっしょに土に投《な》げつけてむちゃくちゃにふみにじってしまいました。

ホモイはわっと泣《な》きだしました。兎《うさぎ》のお母さんもいっしょに泣《な》きました。

お父さんがあちこち歩きながら、

「ホモイ、お前はもう駄目《だめ》だ。玉を見てごらん。もうきっと砕《くだ》けているから」と言《い》いました。

お母さんが泣《な》きながら函《はこ》を出しました。玉はお日さまの光を受《う》けて、まるで天上に昇《のぼ》って行きそうに美《うつく》しく燃《も》えました。

お父さんは玉をホモイに渡《わた》してだまってしまいました。ホモイも玉を見ていつか涙《なみだ》を忘《わす》れてしまいました。

*

次《つぎ》の日ホモイはまた野原に出ました。

狐《きつね》が走って来てすぐ角《かく》パンを三つ渡《わた》しました。ホモイはそれを急《いそ》いで台所《だいどころ》の棚《たな》の上に載《の》せてまた野原に来《き》ますと狐《きつね》がまだ待《ま》っていて言《い》いました。

「ホモイさん。何かおもしろいことをしようじゃありませんか」ホモイが、

「どんなこと?」とききますと狐《きつね》が言《い》いました。

「むぐらを罰《ばつ》にするのはどうです。あいつは実《じつ》にこの野原の毒《どく》むしですぜ。そしてなまけものですぜ。あなたが一遍《ぺん》許《ゆる》すって言《い》ったのなら、今日は私だけでひとつむぐらをいじめますから、あなたはだまって見ておいでなさい。いいでしょう」

ホモイは、

「うん、毒《どく》むしなら少しいじめてもよかろう」と言《い》いました。

狐《きつね》は、しばらくあちこち地面《じめん》を嗅《か》いだり、とんとんふんでみたりしていましたが、とうとう一つの大きな石を起《お》こしました。するとその下にむぐらの親子が八疋《ぴき》かたまってぶるぶるふるえておりました。狐《きつね》が、

「さあ、走れ、走らないと、噛《か》み殺《ころ》すぞ」といって足をどんどんしました。むぐらの親子は、

「ごめんください。ごめんください」と言《い》いながら逃《に》げようとするのですが、みんな目が見えない上に足がきかないものですからただ草を掻《か》くだけです。

いちばん小さな子はもうあおむけになって気絶《きぜつ》したようです。狐《きつね》ははがみをしました。ホモイも思わず、

「シッシッ」と言《い》って足を鳴らしました。その時、

「こらっ、何をする」と言《い》う大きな声がして、狐《きつね》がくるくると四遍《へん》ばかりまわって、やがていちもくさんに逃《に》げました。

見るとホモイのお父さんが来ているのです。

お父さんは、急《いそ》いでむぐらをみんな穴《あな》に入れてやって、上へもとのように石をのせて、それからホモイの首《くび》すじをつかんで、ぐんぐんおうちへ引いて行きました。

おっかさんが出て来て泣《な》いておとうさんにすがりました。お父さんが言《い》いました。

「ホモイ。お前はもう駄目《だめ》だぞ。今日こそ貝《かい》の火は砕《くだ》けたぞ。出して見ろ」

お母さんが涙《なみだ》をふきながら函《はこ》を出して来ました。お父さんは函《はこ》の蓋《ふた》を開《ひら》いて見ました。

するとお父さんはびっくりしてしまいました。貝《かい》の火が今日ぐらい美《うつく》しいことはまだありませんでした。それはまるで赤や緑《みどり》や青や様々《さまざま》の火がはげしく戦争《せんそう》をして、地雷火《じらいか》をかけたり、のろしを上げたり、またいなずまがひらめいたり、光の血《ち》が流《なが》れたり、そうかと思うと水色の焔《ほのお》が玉の全体《ぜんたい》をパッと占領《せんりょう》して、今度《こんど》はひなげしの花や、黄色のチュウリップ、薔薇《ばら》やほたるかずらなどが、一面《いちめん》風にゆらいだりしているように見えるのです。

兎《うさぎ》のお父さんは黙《だま》って玉をホモイに渡《わた》しました。ホモイはまもなく涙《なみだ》も忘《わす》れて貝《かい》の火をながめてよろこびました。

おっかさんもやっと安心《あんしん》して、おひるのしたくをしました。

みんなはすわって角《かく》パンをたべました。

お父さんが言《い》いました。

「ホモイ。狐《きつね》には気をつけないといけないぞ」

ホモイが申《もう》しました。

「お父さん、大丈夫《だいじょうぶ》ですよ。狐《きつね》なんかなんでもありませんよ。僕《ぼく》には貝《かい》の火があるのですもの。あの玉が砕《くだ》けたり曇《くも》ったりするもんですか」

お母さんが申《もう》しました。

「本当にね、いい宝石《いし》だね」

ホモイは得意《とくい》になって言《い》いました。

「お母さん。僕《ぼく》はね、うまれつきあの貝《かい》の火と離《はな》れないようになってるんですよ。たとえ僕《ぼく》がどんな事《こと》をしたって、あの貝《かい》の火がどこかへ飛《と》んで行くなんて、そんな事《こと》があるもんですか。それに僕《ぼく》毎日百ずつ息《いき》をかけてみがくんですもの」

「実際《じっさい》そうだといいがな」とお父さんが申《もう》しました。

その晩《ばん》ホモイは夢《ゆめ》を見ました。高い高い錐《きり》のような山の頂上《ちょうじょう》に片脚《かたあし》で立っているのです。

ホモイはびっくりして泣《な》いて目をさましました。

*

次の朝ホモイはまた野に出ました。

今日は陰気《いんき》な霧《きり》がジメジメ降《ふ》っています。木も草もじっと黙《だま》り込《こ》みました。ぶなの木さえ葉《は》をちらっとも動かしません。

ただあのつりがねそうの朝の鐘《かね》だけは高く高く空にひびきました。

「カン、カン、カンカエコ、カンコカンコカン」おしまいの音がカアンと向《む》こうから戻《もど》って来ました。

そして狐《きつね》が角《かく》パンを三つ持《も》って半《はん》ズボンをはいてやって来ました。

「狐《きつね》。お早う」とホモイが言《い》いました。

狐《きつね》はいやな笑《わら》いようをしながら、

「いや昨日《きのう》はびっくりしましたぜ。ホモイさんのお父さんもずいぶんがんこですな。しかしどうです。すぐご機嫌《きげん》が直《なお》ったでしょう。今日は一つうんとおもしろいことをやりましょう。動物園《どうぶつえん》をあなたはきらいですか」と言《い》いました。

ホモイが、

「うん。きらいではない」と申《もう》しました。

狐《きつね》が懐《ふところ》から小さな網《あみ》を出しました。そして、

「そら、こいつをかけておくと、とんぼでも蜂《はち》でも雀《すずめ》でも、かけすでも、もっと大きなやつでもひっかかりますぜ。それを集《あつ》めて一つ動物園《どうぶつえん》をやろうじゃありませんか」と言《い》いました。

ホモイはちょっとその動物園《どうぶつえん》の景色《ありさま》を考えてみて、たまらなくおもしろくなりました。そこで、

「やろう。けれども、大丈夫《だいじょうぶ》その網《あみ》でとれるかい」と言《い》いました。

狐《きつね》がいかにもおかしそうにして、

「大丈夫《だいじょうぶ》ですとも。あなたは早くパンを置《お》いておいでなさい。そのうちに私はもう百ぐらいは集《あつ》めておきますから」と言《い》いました。

ホモイは、急《いそ》いで角《かく》パンを取《と》ってお家に帰って、台所《だいどころ》の棚《たな》の上に載《の》せて、また急《いそ》いで帰って来ました。

見るともう狐《きつね》は霧《きり》の中の樺《かば》の木に、すっかり網《あみ》をかけて、口を大きくあけて笑《わら》っていました。

「はははは、ご覧《らん》なさい。もう四疋《ひき》つかまりましたよ」

狐《きつね》はどこから持《も》って来たか大きな硝子箱《ガラスばこ》を指《ゆび》さして言《い》いました。

本当にその中には、かけすと鶯《うぐいす》と紅雀《べにすずめ》と、ひわと、四疋《ひき》はいってばたばたしておりました。

けれどもホモイの顔を見ると、みんな急《きゅう》に安心《あんしん》したように静《しず》まりました。

鶯《うぐいす》が硝子《ガラス》越《ご》しに申《もう》しました。

「ホモイさん。どうかあなたのお力で助《たす》けてやってください。私らは狐《きつね》につかまったのです。あしたはきっと食われます。お願《ねが》いでございます。ホモイさん」

ホモイはすぐ箱《はこ》を開《ひら》こうとしました。

すると、狐《きつね》が額《ひたい》に黒い皺《しわ》をよせて、眼《め》を釣《つ》りあげてどなりました。

「ホモイ。気をつけろ。その箱《はこ》に手でもかけてみろ。食い殺《ころ》すぞ。泥棒《どろぼう》め」

まるで口が横《よこ》に裂《さ》けそうです。

ホモイはこわくなってしまって、いちもくさんにおうちへ帰りました。今日はおっかさんも野原に出て、うちにいませんでした。

ホモイはあまり胸《むね》がどきどきするので、あの貝《かい》の火を見ようと函《はこ》を出して蓋《ふた》を開《ひら》きました。

それはやはり火のように燃《も》えておりました。けれども気のせいか、一所《ひとところ》小さな小さな針《はり》でついたくらいの白い曇《くも》りが見えるのです。

ホモイはどうもそれが気になってしかたありませんでした。そこでいつものように、フッフッと息《いき》をかけて、紅雀《べにすずめ》の胸毛《むなげ》で上を軽《かる》くこすりました。

けれども、どうもそれがとれないのです。その時、お父さんが帰って来ました。そしてホモイの顔色が変《か》わっているのを見て言《い》いました。

「ホモイ。貝《かい》の火が曇《くも》ったのか。たいへんお前の顔色が悪《わる》いよ。どれお見せ」そして玉をすかして見て笑《わら》って言《い》いました。

「なあに、すぐ除《と》れるよ。黄色の火なんか、かえって今までよりよけい燃《も》えているくらいだ。どれ、紅雀《べにすずめ》の毛を少しおくれ」そしてお父さんは熱心《ねっしん》にみがきはじめました。けれどもどうも曇《くも》りがとれるどころかだんだん大きくなるらしいのです。

お母さんが帰って参《まい》りました。そして黙《だま》ってお父さんから貝《かい》の火を受《う》け取《と》って、すかして見てため息《いき》をついて今度《こんど》は自分で息《いき》をかけてみがきました。

実《じつ》にみんな、だまってため息《いき》ばかりつきながら、かわるがわる一生けん命《めい》みがいたのです。

もう夕方《ゆうがた》になりました。お父さんは、にわかに気がついたように立ちあがって、

「まあご飯《はん》を食べよう。今夜一晩《ひとばん》油《あぶら》に漬《つ》けておいてみろ。それがいちばんいいという話だ」といいました。お母さんはびっくりして、

「まあ、ご飯《はん》のしたくを忘《わす》れていた。なんにもこさえてない。一昨日《おととい》のすずらんの実《み》と今朝《けさ》の角《かく》パンだけをたべましょうか」と言《い》いました。

「うんそれでいいさ」とお父さんがいいました。ホモイはため息《いき》をついて玉を函《はこ》に入れてじっとそれを見つめました。

みんなは、だまってご飯《はん》をすましました。

お父さんは、

「どれ油《あぶら》を出してやるかな」と言《い》いながら棚《たな》からかやの実《み》の油《あぶら》の瓶《びん》をおろしました。

ホモイはそれを受《う》けとって貝《かい》の火を入れた函《はこ》に注《つ》ぎました。そしてあかりをけしてみんな早くからねてしまいました。

*

夜中にホモイは眼《め》をさましました。

そしてこわごわ起《お》きあがって、そっと枕《まくら》もとの貝《かい》の火を見ました。貝《かい》の火は、油《あぶら》の中で魚の眼玉《めだま》のように銀色《ぎんいろ》に光っています。もう赤い火は燃《も》えていませんでした。

ホモイは大声で泣《な》き出しました。

兎《うさぎ》のお父さんやお母さんがびっくりして起《お》きてあかりをつけました。

貝《かい》の火はまるで鉛《なまり》の玉のようになっています。ホモイは泣《な》きながら狐《きつね》の網《あみ》のはなしをお父さんにしました。

お父さんはたいへんあわてて急《いそ》いで着物《きもの》をきかえながら言《い》いました。

「ホモイ。お前は馬鹿《ばか》だぞ。俺《おれ》も馬鹿《ばか》だった。お前はひばりの子供《こども》の命《いのち》を助《たす》けてあの玉をもらったのじゃないか。それをお前は一昨日《おととい》なんか生まれつきだなんて言《い》っていた。さあ、野原へ行こう。狐《きつね》がまだ網《あみ》を張《は》っているかもしれない。お前はいのちがけで狐《きつね》とたたかうんだぞ。もちろんおれも手伝《てつだ》う」

ホモイは泣《な》いて立ちあがりました。兎《うさぎ》のお母さんも泣《な》いて二人のあとを追《お》いました。

霧《きり》がポシャポシャ降《ふ》って、もう夜があけかかっています。

狐《きつね》はまだ網《あみ》をかけて、樺《かば》の木の下にいました。そして三人を見て口を曲《ま》げて大声でわらいました。ホモイのお父さんが叫《さけ》びました。

「狐《きつね》。お前はよくもホモイをだましたな。さあ決闘《けっとう》をしろ」

狐《きつね》が実《じつ》に悪党《あくとう》らしい顔をして言《い》いました。

「へん。貴様《きさま》ら三疋《びき》ばかり食い殺《ころ》してやってもいいが、俺《おれ》もけがでもするとつまらないや。おれはもっといい食べものがあるんだ」

そして函《はこ》をかついで逃《に》げ出そうとしました。

「待《ま》てこら」とホモイのお父さんがガラスの箱《はこ》を押《おさ》えたので、狐《きつね》はよろよろして、とうとう函《はこ》を置《お》いたまま逃《に》げて行ってしまいました。

見ると箱《はこ》の中に鳥が百疋《ぴき》ばかり、みんな泣《な》いていました。雀《すずめ》や、かけすや、うぐいすはもちろん、大きな大きな梟《ふくろう》や、それに、ひばりの親子までがはいっているのです。

ホモイのお父さんは蓋《ふた》をあけました。

鳥がみんな飛《と》び出して地面《じめん》に手をついて声をそろえて言《い》いました。

「ありがとうございます。ほんとうにたびたびおかげ様《さま》でございます」

するとホモイのお父さんが申《もう》しました。

「どういたしまして、私どもは面目《めんもく》次第《しだい》もございません。あなた方の王さまからいただいた玉《たま》をとうとう曇《くも》らしてしまったのです」

鳥が一遍《ぺん》に言《い》いました。

「まあどうしたのでしょう。どうかちょっと拝見《はいけん》いたしたいものです」

「さあどうぞ」と言《い》いながらホモイのお父さんは、みんなをおうちの方へ案内《あんない》しました。鳥はぞろぞろついて行きました。ホモイはみんなのあとを泣《な》きながらしょんぼりついて行きました。梟《ふくろう》が大股《おおまた》にのっそのっそと歩きながら時々こわい眼《め》をしてホモイをふりかえって見ました。

みんなはおうちにはいりました。

鳥は、ゆかや棚《たな》や机《つくえ》や、うちじゅうのあらゆる場所《ばしょ》をふさぎました。梟《ふくろう》が目玉を途方《とほう》もない方に向《む》けながら、しきりに「オホン、オホン」とせきばらいをします。

ホモイのお父さんがただの白い石になってしまった貝《かい》の火を取りあげて、

「もうこんなぐあいです。どうかたくさん笑《わら》ってやってください」と言《い》うとたん、貝《かい》の火は鋭《するど》くカチッと鳴って二つに割《わ》れました。

と思うと、パチパチパチッとはげしい音がして見る見るまるで煙《けむり》のように砕《くだ》けました。

ホモイが入口でアッと言《い》って倒《たお》れました。目にその粉《こな》がはいったのです。みんなは驚《おどろ》いてそっちへ行こうとしますと、今度《こんど》はそこらにピチピチピチと音がして煙《けむり》がだんだん集《あつ》まり、やがて立派《りっぱ》ないくつかのかけらになり、おしまいにカタッと二つかけらが組み合って、すっかり昔《むかし》の貝《かい》の火になりました。玉はまるで噴火《ふんか》のように燃《も》え、夕日《ゆうひ》のようにかがやき、ヒューと音を立てて窓《まど》から外の方へ飛《と》んで行きました。

鳥はみんな興《きょう》をさまして、一人去《さ》り二人去《さ》り今はふくろうだけになりました。ふくろうはじろじろ室《へや》の中を見まわしながら、

「たった六日《むいか》だったな。ホッホ

たった六日だったな。ホッホ」

とあざ笑《わら》って、肩《かた》をゆすぶって大股《おおまた》に出て行きました。

それにホモイの目は、もうさっきの玉のように白く濁《にご》ってしまって、まったく物が見えなくなったのです。

はじめからおしまいまでお母さんは泣《な》いてばかりおりました。お父さんが腕《うで》を組んでじっと考えていましたが、やがてホモイのせなかを静《しず》かにたたいて言《い》いました。

「泣《な》くな。こんなことはどこにもあるのだ。それをよくわかったお前は、いちばんさいわいなのだ。目はきっとまたよくなる。お父さんがよくしてやるから。な。泣《な》くな」

窓《まど》の外では霧《きり》が晴れて鈴蘭の葉がきらきら光り、つりがねそうは、

「カン、カン、カンカエコ、カンコカンコカン」と朝の鐘を高く鳴らしました。

///////////////////////////////////////////////

「貝の火」 Wikipedia <http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B2%9D%E3%81%AE%E7%81%AB>

宮沢賢治作品館 <http://www.kenji.ne.jp/why/index2.html> 〔宮沢賢治の童話と詩――森羅情報サービス〕

ダウンロードのページ <http://www.kenji.ne.jp/why/index1.html>

天体の音楽 (1) Music of the Spheres [ポー Edgar Allan Poe]

ポーのエッセイ集『マルジナリア』のシリーズの239番(『サザン・リテラリー・メッセンジャー』誌1849年6月号336-337ページ)は、ピタゴラスに由来するといわれる「天体の音楽」(「天球の音楽」、ジョスリン・ゴドウィンの本の邦訳題だと「星界の音楽」)についての覚書です――

The phrase of which our poets, and more especially our orators, are so fond—the phrase “music of the spheres”—has arisen simply from a misconception of the Platonic word μουσικη—which, with the Athenians, included not merely the harmonies of tune and time, but proportion generally. In recommending the study of “music” as “the best education for the soul,” Plato referred to the cultivation of the Taste, in contradistinction from that of the Pure Reason. By the “music of the spheres” is meant the agreements —the adaptations—in a word, the proportions—developed in the astronomical laws. He had no allusion to music in our understanding of the term. The word “mosaic,” which we derive from μουσικη, refers, in like manner, to the proportion, or harmony of color, observed—or which should be observed—in the department of Art so entitled.

(アメリカの詩人、そしてことに雄弁家が好んで使う「天体の音楽」というフレーズは、プラトン的な用語ムウジケの誤解からおこったものである。アテナイ人はこの言葉を、節(曲)と時(テンポ)の調和だけでなく、一般に釣り合いの意味に使っていた。だからプラトンが、「魂の最上の教育」として music を学ぶことを薦めたとき、彼は<純粋理性>の涵養に対して<趣味>の涵養を提唱したのだ。 “music of the spheres” によって意味されるのは、天文法則によって展開される符合――適合――つまり、釣り合い――を指すのである。われわれの言う music(音楽) の意味は少しもプラトンにはなかった。μουσικη に由来する言葉「モザイク」も、同じように、モザイクと呼ばれる美術において見られる (observed)――というか見まもられる(observed) べき――色の釣り合い、あるいは調和を意味しているのである。)

つづく

それが問題だ That Is the Question [ひまつぶし]

9月になってから、仕事場にあった『世界毒舌大辞典』という本を行き帰りの電車で読んでいた。

ジェローム・デュアメル著、吉田 城訳 『世界毒舌大辞典』. 大修館書店、1988年. 528pp.〔Jérôme Duhamel, Le Grand méchant dictionnaire. Paris: Seghers, 1985〕

訳者あとがきには「・・・・・・「女」の項に集められた数々の引用を眺めると、どれほど男性支配の原理がかつて世界をしばり、不当に女性を虐げてきたか、慄然たる思いがする。本書はこのような偏見の記録としても読むことが可能であろう。」とPC的言説が述べられておるが、約60ページを占める「女」の項を、まずは読んだわけです。

で、ピンとこないのが多かった、です。

◆お尻 Cul

女性のお尻は男性の精神のように単調である。 (ギー・ド・モーパッサン)

◆ひざ Genoux

女性はひざを閉じるのにヘラクレスのようなばか力をもっている。 (ルイ・テシェ・デュクロ)

◆紳士 Gentleman

帽子をかぶったままで女をなぐるのはとうてい紳士的とは言えない。 (マルセル・アシャール)

・・・・・・いずれもモーリちゃんの父には測りがたい含意をもっているのかしら。

よくわかりません。

◆それが問題だ That is the question.

ベッドに行くべきか行かざるべきか。 (To bed or not to bed.) (ピエール・ニコル)

ピエール・ニコル Pierre Nicole, 1625-95 はヤンセン派のモラリストです。ヤンセン派は、ぐうぜん「ディドロの「私の古い部屋着への惜別」(4) Regrets sur Ma Vielle Robe de Chambre (4)」で注記しました。

17世紀というと、シェークスピアのもと (to be or not to be) の『ハムレット』とほぼ同じ世紀です。ニコルの原文の典拠がわからないのですけれど、フランス人のニコルが英語で洒落た、ということでしょうか。

その調べはおいといて、とりあえず、暇つぶし的改変――

行く床(とこ)か、行かざる床(とこ)か。 (To bed or not to bed.)

もうやめとこか。