佐藤春夫の「デカダンに対する慌しい一考察」 [魂と霊 Soul and Spirit]

佐藤春夫の文章を、とくに『退屈読本』を、写経的に書きうつしていこうかと思ったのだけれど、佐藤春夫 (1892-1964) は歿後50年を経ておらず、著作権を尊重して引用にとどめざるを得ないのでした。

「デカダンに対する慌しい一考察」の初出は雑誌『純正美術』大正11年6月号。

「デカダンとは何であるか。健全でないものである。人生そのものヽ病気である。さうして病気のなかには、しばしば〔くりかえし記号が表記できず〕健全以上のものが閃いている。犯罪人や発狂者などのなかには、ほんの一面的にではあるが人間性の真実が露骨に拡大されて現はれてゐることが絶えずある。」と始まるエッセーの終わりの3段落――

人生そのものを一つの宗教とすれば、真のデカダンは人生の殉教者であると言へる。――そんなことを言つた人がある。

泥溝のなかのメダカが、天上の星かげを慕つてゐるのだ。――デカダンといふものは一種のロマンティケルで、それが近代の洗礼を受けてもう一歩を深入りしたものである。

霊がくさつてしまつて燐光を放つてゐる――これが本当のデカダンである。さうして平俗な人間は? 腐るにもてんで霊などは、或はまた自分自身の霊〔原文傍点付き・・・・・・〕などは持つてゐないのだ。

うーん。いっぽうでポーも含めた外国文学の影響を受け、いっぽうで支那日本文学の伝統に深く棹差した佐藤春夫の言葉遣いを探ってみようかな、みたいなところです。退屈まぎれに。でもちょっと大仰に「魂と霊 Soul and Spirit」という新マイカテゴリーをついでのように立ててみます。うーん。フォント変わったみたい。

「私の青春時代と恋愛――私は恋愛とともに成育する」――佐藤春夫の「わが恋愛生活を問はれて」 [魂と霊 Soul and Spirit]

のちに『退屈読本』におさめられる佐藤春夫 (1892-1964) のエッセー「わが恋愛生活を問はれて」の初出は『婦人公論』大正10 (1921) 年10月号(初出時のタイトルは「私の青春時代と恋愛――私は恋愛とともに成育する」)。

考えへ込んでゐては結局言へない。フランクに言ふより外に手がない。で、僕の霊の上に影を落としてる女は五人ある。

に始まるが、佐藤春夫の霊の上に影を落としている「女」は生身の女ではない。――

第一。これは拙著「殉情詩集」のなかに歌はれてゐる「少年の日」である。要するにお伽話〔お伽噺に傍点(`)〕で、相手は僕にとつて先づお伽話の王女だ。

〔・・・・・・〕

第三。これは一部の小説〔小説に傍点(`)〕だ。

第四。これは第三のものよりも多く小説〔小説に傍点(`)〕だ。どうも少々ストリンドベルヒの縄張りだ。

第五。小説でもなければ抒情詩でもない。言はば、叙事詩だ〔叙事詩に傍点(`)〕。いや手の込んだ押韻戯曲だ。だがこれ以上を今は問はないでくれ。ここにベルレイヌにこんな詩がある――

もっとも、過去の自作はそれぞれ背後に女性を秘めているということが研究者からは指摘されていて、第一は大前俊子(中村俊子)、第二〔「これは同じく「殉情詩集」のなかの「ためいき」だ。これは要するに事件そのものが叙情詩だ〔叙情詩に傍点(`)〕。僕は足かけ三年思つてゐて、その人と口を利いた事は十ぺんとはない。もう八年ぐらゐ前のことだ。だが、若し私が今この人と二人きりで出会ふやうなことがあつたら、やはりいくらか胸がどきどきするだらうと思ふ。この人は、私に、常に人生になければならない憧れの要素を私の心のなかへ沁み込ませて消えていつた――ちやうど暮春の夕ぐものやうに美しく。」〕は尾竹ふくみ(安宅ふくみ)、第三は遠藤幸子(川路歌子)、第四は米谷香代子、第五は千代夫人(元 谷崎潤一郎の妻)。やれやれ。

そう言って、第五の一節に続いて引用されるポール・ヴェルレーヌ (1844-96)の詩――

たつたひとりの女の為めに

私の霊はさびしい。今ではやうやう忘れはしたが

私の心も霊もどうやらあのひとから離れては来たが

しかも私はあきらめられぬ。〔・・・・・・〕

たとえば女の子に(春夫はもちろん女じゃないけれど)「私の心はさびしい」といわれたならりりぃの「心が痛い」と同じくらいには容易に共感できるかもしれないけれど、「私の霊はさびしい」といわれたときには、ちょっと引いてしまうのが現代の日本語ではないかしら。そして、春夫訳のヴェルレーヌの第2連は「私の心も霊も」と別扱いしているのです。

要するに以上すべての彼の女たち〔=彼女たち〕に幸あれ。私は時に彼等の或る者を憎むことがあるが、然し憎(し)みは消えやすい。愛はどこかへ霊のうつり香になつて残る。私も彼女たちの誰からも、仇敵と思はれてゐようとは信じられない。私は私の青春をかくもむごたらしく斬り刻んだ私の運命を愛しよう――さうするより外には仕方もない事だ。多謝す、私の故人たちよ、おん身たちは兎に角私に人生を与へた。或る場合には私の理智が欠けてゐた。或る場合には私の意志が弱かつた。しかし私はいつも一途に思ひ込みはした。自他を欺き弄んだことは決してない――さう自ら信ぜられることが私の慰めである。私はいつかは血をもつてこれらのすべてを描き出すだらう。

あー、故人となったから霊なんだ、と思うとさにあらず、霊が彼女らなのではなくて、彼女らが僕の霊の上に影を宿しているのです。僕の身も心も霊もさみしい。・・・・・・おまえ誰やw。

魂魄分離 (森於菟) (一) [魂と霊 Soul and Spirit]

森於菟 (1890-1967) は森鷗外の長男で、父と同じく医者となったけれど、解剖学の道に進んだ。東京帝国大学で解剖学を講じた後の1936年から台北帝国大学教授。第二次大戦後の1947年に帰国、東邦医科大学教授となる。「魂魄分離」というエッセイは1948年1月に発表されたもので、著作権は切れているのかな、と勝手ながら判断する。新字新仮名遣いにあらためた。

魂魄分離

明代末葉のころらしい。

江西省南昌府の城門外数里の地に北蘭寺という古刹があった。数名の若者がその寺内にいくつかの房を借り、進士となるのを目的として科挙に応ずる準備の読書をしていた。

その中で魏生と張生とは気の合うところがあったので、互いに何事も打ち明け、年長の魏生は張生を弟のごとくいたわり、張生はまた魏生を兄のごとく敬って、その交情は僚友もうらやむほどであった。

秋の初めごろ魏生はそこからあまり遠くない郷里にいる母が病にかかったという知らせを受け取って看護のためにこれに赴いた。

今は心を語るべき友なくひとりその房に淋しく書をひもときつつ朝夕魏生の上を思うていた張生はある夜灯もようやく暗く睡気を催したので床(とこ)に上って眠った。ふとした物音に張生が眼を開くと、魏生が扉を排(お)して入ってくるのであった。やがて彼は音もなく床に近づくと顔を寄せ張生の背をなでて言った。

「私は君に別れて国に帰ったが老病の母をみとるうち、はしなく時疫に感染して数日で死んだ。今の私は幽鬼で、朋友の情割き難く君に訣別を告げに来たのだ。」

年少の張生はふるえ上って言葉を出すことができないのを、鬼は慰めて、

「怖がらなくとも好い。私に君を害しようとする心があれば何でありのままを君に告げよう。落ち付いて私の頼みをきいてくれたまえ。」

とねんごろに言ったので張生も少し安心した。魏生の幽鬼は重ねて言った。

「私には七十余りの老母とまだ若い妻がある。数斗の米があれば生を養うに足りるが私が死んではこれを見てやるものがない。君が私との交わりを忘れず私に代ってこれを恵んでくれるならば私はその恩を忘れまい。また私はかねて書き著わした書物の草稿を一かさね書棚に入れておいた。あれを梓(し)に上して私の名を不朽にしてくれればこんな有難いことはない。なおもう一つは生前売筆商(ぶんぼうぐや)に銭数千の借りがあるのであれもかえしてもらいたい。」

張生はそのすべてを快く引き受けた。魏生は世にもうれしそうな顔をして立ち上り、

「君にみな承知してもらってこれに過ぎた満足はない。」

と言って既に立ち去ろうとするのを、今は少しも怖れる心がなく、ただ懐かしさで胸いっぱいの張生は泣いてこれを引きとめて言った。

「もう君とは長い別れになるのだからもう少しいてくれたまえ。」

魏生の幽鬼も涙を流して床に帰り物語をつづけるうち、卒然として幽鬼は立ち上って言った。

「ああ、もう帰らなければならぬ。」

突立ったまま凝然として動かない。見れば両眼を恐ろしくみはり、その上に相貌全体が刻一刻醜くゆがんで来る。張生は大いに怖れ、

「君は話がすんだのだから早く帰るが好い。もうやがて天明も近いだろう。」

と促したが魏生は無言で直立したまま動かない。張生は床を叩いて叫んだが依然として屹立したままである。

今は魂身に添わず、張生は床から起き上って房の入口の方に逃げると、幽鬼は後に従って走る。寺の門を出た少年がいよいよ急に走れば鬼もますます追いせまる。行くこと数里で張生はある人の菜園を横切りそこから路傍に出る境の垣根を越した途端に地に倒れてしまった。鬼はつづいてこれを越えようとしたが硬直した屍(しかばね)にはそれができない。垣根の上から首だけ外に垂らして口から流れ出るよだれが少年の顔に滴り落ちた。

夜が明けてから行人がこれを発見し気を失った張生を助け薑汁(しょうがゆ)を飲まして帰らせた。

昨夜から屍の紛失で騒いでいた魏の家では伝え聞いて隣人知友を迎えによこし、屍をにない帰りようやく柩(ひつぎ)に納めることができた。以上の話は清朝中期の文人袁子才の編んだ中国民話集『士不語』にある「南昌士人」の大意である。編者はこれに解釈を付け加えて曰く、「人には三魂七魄あり、魂はそれ性善でかつ聡明であるが、魄は性悪かつ暗愚である。魏生の屍が初め来た時には魂未だ亡びず魄を支配していたが、その心事を果した後は魂去って天に帰し、悪の魄だけ残って害をなしたのだ。世に時々ある屍の移動なども魄の所業で、ただ有道の人のみがこれを制することができる」と。

一人に二霊を認めるのは西欧古代の哲学にもあるが、かくのごとく魂魄を区別するのは支那の思想である。魂は天よりうけた気で天人をかたどり、魄は地より生じて悪鬼の像を示す。魂魄は天地の霊で永久に存在し、これが合すれば人を成し、離れれば人は死ぬ。

祭祀は祖先の魂魄を各その所に安んぜしめ、魂をして子孫の幸運を助けさせ、魄がこれに害を及ばさぬようにするために行われるのであるという。

こういう意味で魂魄を明白に分けた伝説民話が日本にもあるかも知れぬが寡聞の私はまだ知らない。有名な上田秋成の『雨月物語』中の一章「菊花の契」は自刃した武士の善き魂が陰風に乗じて遠きに赴き、重陽の佳節に友と再会の約を果したのであり、「仏法僧」は関白秀次の魄が高野の山中に旅僧をおびやかす物語である。

近ごろはあまりないが以前私はよく夢に、亭々として漆黒にそそり立つ杉木立の間の経を果てしなく歩むことがあった。

先は永遠の幽冥世界であることを意識しつつ怖れ気もなく漠々と進むのである。

その時後の方遠くかすかに人の呼ぶのをきく。声がようやく高く身がそちらにスーッと引かれると感ずる瞬間に眼がさめる。私はこの時肉体から離れる魂が引き戻されたので、生命の灯の消える時はおそらくおぼろの意識の中にあの夢を見つづけて行くのであろうと想像する。

夢の中で魂と魄と分離して行動する話は台湾にいた時黄氏鳳姿の台湾民話で読んだがほかの土地にもあるであろう。また魂魄が同一人で時を異にして活動する物語は誰も知っているスティーヴンソンの『ジーキル博士とハイド氏』のようなもので、東西古今にわたって少なくないことと思う。

さて私がどうしてこんな話を書いたかというと、おのれの職業がらそれぞれの解剖台に横たわる多くの死体を実習場で見渡すとき、死後の顔に魂の平和が微笑んでいるものと、魄がのさばり返って醜くゆがんだ形相とがあるような、まことに非科学的な錯覚にとらわれることがあるからである。ことに夕暮れ近く死体の頭部に近く椅子に腰かけ、どろりと灰色に濁った眼球の沈む眼窩や、蒼白い歯ぐきのむき出した口のまわりを、歌舞伎の隈取りのように取り巻く代赭色の筋肉一すじまた二すじ、メスとピンセットでかきわけて顔面神経の細い枝をさぐるとき、文字通り tête-à-tête に顔と顔とをつき合せ、皮を剥いだあとの筋肉にも残る表情を見つめるのに疲れて、うつつなき妄想にふけるひと時もある。

ふたつに分けようと思いましたがまとめて書き写しました。勝手なコメントだけその(二)へつづく~♪

鬼と死霊 Oni and the Spirits of the Dead――いちおう「魂魄分離」 (森於菟)のつづきみたいな [魂と霊 Soul and Spirit]

昨日は節分だったので、鬼について書こうと思っていたのに、結局会議のあと市ヶ谷で飲んでしまい、鬼は外の豆まきに間に合わないどころか、ブログも書けず、さらに一夜明けた立春の今日も二日酔いの脱力状態でした。

鬼について書こうと思ったのは、第一に、先の記事「魂魄分離 (森於菟) (一)」に引いた文章につぎの一節があったからです。――「今は魂身に添わず、張生は床から起き上って房の入口の方に逃げると、幽鬼は後に従って走る。寺の門を出た少年がいよいよ急に走れば鬼もますます追いせまる。」

復習的に、図式化して書くと、魂魄はとりあえずシナ・中国の考え方で、

魂――天上的――善性

魄――地上的――悪性

両者とも霊的なもので、不滅の原理。両者が合わさると人間が生じる。死ぬと魂は天に帰る。

で、「鬼」ですけど、和語の「おに」ではなくて漢語の「鬼」(キ)が死者ないし死者の「霊」を言うというのは有名かと思われますけど(「鬼籍に入る」みたいな慣用句に残っている)、日本人の森於菟の翻案的な文章の言葉としては「魂」が「身」に添わない状態の存在が「幽鬼」と呼ばれています。でも「身」はあるのだから、体に魂魄の魄のみがついている状態が幽鬼なんでしょうか。

ちなみに日本語のウィキペディアの記事「鬼」は、「中国における鬼(き)は死人の魂を言う。「鬼は帰なり」と説明され、死者の魂の帰ってきた姿である。死霊を意味する中国の鬼が6世紀後半に日本に入り、日本固有のオニと重なり鬼になったのだと馬場は述べている。」と述べています。魂魄が死後分離するとして、魂鬼も魄鬼も鬼なんすかね。

またちなみに『広辞苑』の「魂魄」は、あっさりと(コンパクトに)、「(死者の)たましい。精霊。霊魂。」と記述しています。魂魄と霊魂が同じだったらワヤクチャということになると思われ。だって、if 霊魂=魂魄、then 霊魂-魂魄=霊-魄=零だし霊=魄だぜ(わけわかめ)。

第二に、節分です。豆まいて邪気を払う、の「邪気」は「邪鬼」であり鬼である、ということになっているのですけど、霊的なものだから「体」や「身」という物質からは離れた「気」なのかしら。でも鬼となって現われるのはゾンビみたいに体を借りているのかしら。それとも地縛霊みたいに、地から離れられない存在なのかしら。鬼と福って名詞的カテゴリーが違うように思われるけれど(福は抽象名詞じゃなかろうか、英語だと happiness か fortune か――ちなみに鬼は demon なのかなあ)。

みたいなことを節分の夜、豆まきの終わった時間に家へ向かう電車に揺られながら考えていたのですが、マメじゃないので紙にメモる余裕もなく、心の片隅にでも、メモしておいたようなおかなかったような。

image via 「椿鬼奴10周年記念リサイタル」[2008 06 09 [Mon] 吉本興業presents] <http://tcc.nifty.com/cs/catalog/tcc_schedule/catalog_080515187908_1.htm>

2011年9月6日夜追記――関係のある記事「日本的霊性につきて (1) 「精神」の字義 (鈴木大拙) "On Japanese Spirituality" by Suzuki Daisetsu」を本日書きました。

我が魂、プシュケーとともに With Psyche, My Soul [魂と霊 Soul and Spirit]

マラルメのエッセイ "Crayonné au Théatre" (Pages [1891] 所収版) の第5節 "Lassitude" の第7パラグラフ――

Autre chose paraît inexact et en effet que dire? Il en est de la mentale situation comme des méandres d'un drame et son inextricabilité veut qu'en l'absence là de ce dont il n'y a pas lieu de parler, ou la Vision même, quiconque s'aventure dans un théâtre contemporain et réel soit puni du châtiment de toutes les compromissions; si c'est un homme de goût, par son incapacité à n'applaudir. Je crois, du reste, pour peu qu'intéressé de rechercher des motifs à la placidité d'un tel personnage, ou Vous, Moi, que le tort initial a consisté à se rendre au spectacle avec son Ame—with Psyché, my soul: qu'est-ce! si tout s'augmente, selon le banal malentendu d'employer comme par nécessité sa pure faculté de jugement à l'évaluation de choses entrées déjà censément dans l'art ou de seconde main, bref à des oeuvres.

第2パラグラフ――

—Que souhaitaient-ils donc accomplir, ô mon âme? réplique-je une fois et toujours interloqué ou éludant la responsabilité d'avoir conduit ici une si exquise dame anormale: car ce n'est pas elle, sûr! s'il y faut voir une âme ou bien notre idée (à savoir la divinité présente à l'esprit de l'homme) qui despotiquement me proposa: «Viens».

研究書――

Crayonné au théatre begins with the author in despair―"Despair uppermost in my mind [désespoir en dernier lieu de mon i[I]dée]"―finding himself at the theater with "lost looks [regards perdue]" and "features already tired out by nothingness [traits à l'avance fatigués du néant]" (293). He has brought along a friend, a woman who thinks the performance is fine: "But it's good, it's perfect―what more do you hope for, my friend?] [Mais c'est très bien, c'est parfait—à quoi semblez-vous prétendre encore, mon ami?]" (293). What has brought him to the theater, and what makes him displeased with what he finds there? His response: "my habitual unconsidered lack of foresight [un habituel manque inconsidéré chez moi de prévoyance]" (293).

He has come to the theater hoping to find in the performance the elusive "idée," which he defines as a collective coming together, the production or presence of divinity in the "lieu divin" of the theater: "if we must see a soul there, or else our idea (that is divinity present to man's mind) [s'il y faut voir une âme ou bien notre idée (à savoir la divinité présente à l'esprit de l'homme)]" (293). He wants to see something that is not visible: a divine presence manifested in the audience but not represented onstage. While the horizon glows each evening, he notes, society goes to the theater, as if hungry, to be fed by the "social organization [l'arragement social]" (294) of stage and spectators. This "idea" Mallarmé is looking for is theater itself; the two are equated in his notes for the project of Le Livre: "from whence Theater = idea [d'où Théâtre = idée]" (429). Theater brings the "idea" to light, not by presenting it onstage but by causing it to be present in this "social organization"; the stages creates "pleasures enjoyed in common [plaisirs pris en commun]" (314) and is "the majestic opening out onto the mystery that we are in the world to contemplate [la majestueuse ouverture sur le mystere dont on est au monde pour envisager]" (314). The theater is not a place for watching a representation but fo renvisioning a mystery.

This making-present-without-representing is what the ideal theater could do but what the contemporary theater almost invariably fails to do for Mallarmé. There is nothing in it to feed the soul. "the initial mistake remained going to the show with one's Soul [le tort initial demeura se rendre au spectacle avec son Ame with Psyche my soul]" (294). This theater "only displays a representation, for those not having to see the things themselves at all [montre seulement une représentation à l'usage de ceux n'ayant point à voir les choses à même!]" (294). Representation is a shadow or screen obscuring "les choses à même," preventing the viewer from "seeing" things themselves. If Mallarmé goes to the theater it is because it offers "the charm perhaps unknown, in literature, of severely extinguishing, one by one, every view that would burst forth with purity [le charme peut-être inconnu en littérature d'éteindre strictement une à une toute vue qui éclaterait avec pureté]" (298). That is, the theater can both bring images to light and snuff them out, make them visible and then invisible. (Felicia M. McCarren, Dance Pathologies: Performance, Poetics, Medicine [Stanford: Stanford UP, 1998 (Writing Science Series)], 114-116)

"Crayonné au Théatre" はマラルメが1880年代と90年代に書いた劇評で、テクストの異同はよくわかりませんけど、 "avec son Ame with Psyche my soul" とマッカレンさんが引いている箇所は、引用が含まれていて、それはポーの詩 "Ulalume" です。第2連に出てくるフレーズです。――

ULALUME (1847)

Edgar Allan Poe

The skies they were ashen and sober;

The leaves they were crisped and sere―

The leaves they were withering and sere;

It was night in the lonesome October

Of my most immemorial year;

It was hard by the dim lake of Auber,

In the misty mid region of Weir―

It was down by the dank tarn of Auber,

In the ghoul-haunted woodland of Weir.

Here once, through an alley Titanic,

Of cypress, I roamed with my Soul―

Of cypress, with Psyche, my Soul.

These were days when my heart was volcanic

As the scoriac rivers that roll―

As the lavas that restlessly roll

Their sulphurous currents down Yaanek

In the ultimate climes of the pole―

That groan as they roll down Mount Yaanek

In the realms of the boreal pole.

〔3~9スタンザ省略〕

Ame (âme) はSoul = Psycheです。マッカレンさんが "mind" と訳している "esprit" というフランス語は英語の spirit なわけですけど、ポーにしてもマラルメにしてもどういうふうに考えておったのか。

男と女 A Man and a Woman /Un homme et une femme [魂と霊 Soul and Spirit]

さっき「我が魂、プシュケーとともに With Psyche, My Soul [魂と霊 Soul and Spirit]」を書いていてふと思い出したので、自己剽窃的に、2年前の2月にカリフォルニア時間の「February 17 イヴの創造とアダムの肋骨と横隔膜(序) [思いつき]」に書いた文章と引いた絵を引用します。

BGM はこれかな。

--------------------ここから---------------------------

14世紀イタリアの Bartolo di Fredi が描いた、教会堂の壁画の一部を成しているフレスコ画は次のような不思議な絵です。――

.jpg)

The Creation of Eve, fresco by Bartolo di Fredi, Italy, 14th c.

これは字義どおりに聖書を解釈しているとかなんたらいうコメントを全然別の場所で読んだことがありますが、聖書の創世記第2章が述べているのは以下のような、天地創造後に一休みしたあとで、土の塵から人間(アダム)をつくって生命の息を吹き込んで生きる魂にし(7節)、彼をエデンの庭師にして、でも生命の木と対になる善悪の木の実だけは食っちゃだめだぞ、食ったら死んじゃうから、と言ったあとふいに、ひとりじゃさみしかろうて、とあれやこれやの生き物をつくり、それにアダムは名前をつけ、それでも助けが足りないとアダムがいうので、神はアダムを眠らせている(これが麻酔の最初だという説があります。催眠の最初かもw)あいだにアダムの肋骨を一個とって、そのあとの肉を埋め、とりだした肋骨を女とする(下の欽定訳聖書の英語の語順をかえると、 he made the rib a woman というSVOC のかたち)、いわゆる「アダムの肋骨」からの女性創造の話です。

だから、字義どおりというのではないと思う。だって脇腹からモロに生まれているから。

そして、あれこれ調べてみると、同種の絵はかなりの数あるのでした。

つぎの英文は1611年のAuthorized Version の聖書の創世記冒頭に近い第2章。

1: Thus the heavens and the earth were finished, and all the host of them.

2: And on the seventh day God ended his work which he had made; and he rested on the seventh day from all his work which he had made.

3: And God blessed the seventh day, and sanctified it: because that in it he had rested from all his work which God created and made.

4: These are the generations of the heavens and of the earth when they were created, in the day that the LORD God made the earth and the heavens,

5: And every plant of the field before it was in the earth, and every herb of the field before it grew: for the LORD God had not caused it to rain upon the earth, and there was not a man to till the ground.

6: But there went up a mist from the earth, and watered the whole face of the ground.

7: And the LORD God formed man of the dust of the ground, and breathed into his nostrils the breath of life; and man became a living soul.

8: And the LORD God planted a garden eastward in Eden; and there he put the man whom he had formed.

9: And out of the ground made the LORD God to grow every tree that is pleasant to the sight, and good for food; the tree of life also in the midst of the garden, and the tree of knowledge of good and evil.

10: And a river went out of Eden to water the garden; and from thence it was parted, and became into four heads.

11: The name of the first is Pison: that is it which compasseth the whole land of Havilah, where there is gold;

12: And the gold of that land is good: there is bdellium and the onyx stone.

13: And the name of the second river is Gihon: the same is it that compasseth the whole land of Ethiopia.

14: And the name of the third river is Hiddekel: that is it which goeth toward the east of Assyria. And the fourth river is Euphrates.

15: And the LORD God took the man, and put him into the garden of Eden to dress it and to keep it.

16: And the LORD God commanded the man, saying, Of every tree of the garden thou mayest freely eat:

17: But of the tree of the knowledge of good and evil, thou shalt not eat of it: for in the day that thou eatest thereof thou shalt surely die.

18: And the LORD God said, It is not good that the man should be alone; I will make him an help meet for him.

19: And out of the ground the LORD God formed every beast of the field, and every fowl of the air; and brought them unto Adam to see what he would call them: and whatsoever Adam called every living creature, that was the name thereof.

20: And Adam gave names to all cattle, and to the fowl of the air, and to every beast of the field; but for Adam there was not found an help meet for him.

21: And the LORD God caused a deep sleep to fall upon Adam and he slept: and he took one of his ribs, and closed up the flesh instead thereof;

22: And the rib, which the LORD God had taken from man, made he a woman, and brought her unto the man.

23: And Adam said, This is now bone of my bones, and flesh of my flesh: she shall be called Woman, because she was taken out of Man.

24: Therefore shall a man leave his father and his mother, and shall cleave unto his wife: and they shall be one flesh.

25: And they were both naked, the man and his wife, and were not ashamed.

ここで、思いつきです。肋骨ってフレノロジー (= science of mind) のフレノ=横隔膜と関係しているということはないのだろうか。

「横隔膜が動かなくなると、内臓も動かなくなる。 横隔膜は、肋骨の下側を全て覆う形に付いている筋肉で、深呼吸するための筋肉である。 横隔膜の上には、心臓と肺が、下側には、肝臓、胃、膵臓、脾臓、大腸などが隣接している。」(『キュアハウスな一日』「胸の苦しみ」2009.1.5 <http://blog.livedoor.jp/curehouse/tag/%B8%C6%B5%DB>)

とりわけ息 breath, breath of life と関係しているということはないのだろうか。

ということでこれからヒマを見つけてワキの甘い空論を唱えてみたいという気がしています。

ちなみに、The Androgyne: Reconciliation of Male and Female (New York: Crososroad, 1981) という両性具有のイメージを探究した本の著者のエレミール・ゾラは、もちろんこれをまずは両性具有の喪失のドラマと読むわけですが、男女のジェンダーにどのように「性差」が分与されるかについて、こんなふうに書いています。(参考のために長めにメモっておきます)――

Adam was plunged into a swoon (compare the myth of Narcissus, the Swooner, on p. 20), and the first fall took place with the loss of androgyny. In Christian symbolism the extraction of Eve from Adam's side is usually shown as the work of God the Son, of the Word which is the discerner of hearts, the principle of division itself, 'sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and marrow' (Hebrews 4: 12). Eve was interpreted as the soul, the life of the senses, and a now diminished Adam as will and reason, the spirit. The only remanining link between them after the fall was imagination. They would imagine each other as their respective needs, so in order to tempt them to their second fall, Satan became a serpent, which St. Augustine interpreted as imagination incarnate. To redress all this, the Son or Word was said to have entered into the womb of a daughter of Eve (whom he had originally extracted from Adam's side), in order to be born of her as a New Adam, a 'First-Engendered', yet born of woman. The womanliness in man could now participate in the mystery of God's incarnation through identification with the model for womanhood, who was daughter of her son, mother of her father and virgin wife of both. All family ties, the strongest, or at least stable, emotional forces in man, were evoked and trebled, made bewildering by paradox and associated with these basic theological conceptions. This kind of 'divine' family romance was concocted by ecclesiastical institutions to secure strong emotional appeal. However, imagining onself living through it led to the inner restoration of the emotional and rational completeness of, and total participation in, lost androgyny. (Pp. 40-41)

アカの前のところでは、キリスト教のシンボリズムでは、子なる神、つまりイエスの業として、イヴのアダムのワキからの摘出が描かれてきたと書かれています。エホヴァじゃなくてイエスが創世記にあらわれてしまうのですか(Lord God=Lordで一体ということですか)。

赤字部には異論があったのですが(逆じゃないの、みたいなw)、しかしその後のヘビの知恵の問題とか考えるとなかなかむつかしいような、そして、どうころんでも性差別が生じるような。ということで、これは男女の霊性問題の序でした。(なんか思いつきの横隔膜のほうへは進展しないような気がします。)

--------------------ここまで---------------------------

みたいなことを書いたのです。

いっぽうでユング的なアニマ/アニムスみたいなことを思いつつ、イヴが Soul / Psyche ということで考えてみると、主体的自我はどこにあるんだ、という疑問が生じつつも(アダムが spirit だとしたら、それは何?)、マラルメやポーにつながるものがあるかもしらんとも思い、

( ..)φメモメモ的に

//////////////////////

以下はむかしの( ..)φメモメモ

「ミケランジェロが『アダムの創造』に描いたものとは」 X51.ORG <http://x51.org/x/04/01/1327.php> 〔脳解剖学的図像学 2004.1.13。当然ミケはイヴの創造も描いています〕

Genesis, from The holy Bible, King Jamesversion <http://etext.lib.virginia.edu/etcbin/toccer-new2?id=KjvGene.sgm&images=images/modeng&data=/texts/english/modeng/parsed&tag=public&part=2&division=div1> 〔Virginia 大学の英訳聖書 e-text〕

日本的霊性につきて (1) 「精神」の字義 (鈴木大拙) "On Japanese Spirituality" by Suzuki Daisetsu [魂と霊 Soul and Spirit]

このごろなぜか書いている、日本語のあいまいさという問題と、前になぜか書いていた魂魄についての話(「鬼と死霊 Oni and the Spirits of the Dead――いちおう「魂魄分離」 (森於菟)のつづきみたいな」など)をつなげるものとして、写経的に鈴木大拙 (1870-1966) の文章をメモってみる。

『日本的霊性』は大拙74歳の昭和19年に大東出版社から発行された。その「緒言」が「日本的霊性につきて」である。文字どおりの「である」調であり、冒頭から「のである」と書く感覚は個人的には違和感があり、「わしら」という代名詞にはガクッとくる(本文では「私」とか「筆者」とか書いているけど)のであるけれど、中味は古さを感じさせないのである。傍点を灰色で示すついでに、注や適当なコメントを灰色で書いてみようかと思うのである。

1 「精神」の字義

日本的霊性ということを考えて見たいと思うのであるが、そのまえに霊性と精神の区別をしなければならないのである。霊性という言葉はあまり使われないが、精神は絶えず――ことに近頃になって、多く使われている。精神という言葉の中に含まれている意味をはっきり〔はっきりに傍点〕させると、おのずから霊性の義も明らかになると思う。

事実を言うと、精神という言葉は多様の意味に用いられているので、ときどき迷わされることがある。わしらが子供の頃、即ち明治の初期によく耳にした文句に「精神一到、何事不成」というのがあった。このときの精神は、意志〔意志に傍点〕の義に用いられている。強硬な意力の持主には何でもやりとげられない事はない、というのである。がんらい意志――広い意味においての意志は、宇宙生成の根源力であると言ってよいのであるから、それが自分等、即ち個々の人間の上に現われるとき、心理学的意味の意志力と解せられる。この意志力が強ければ強いだけ、仕事ができるというわけあい〔わけあいに傍点〕になるである。朱子が「陽気の発する処、金石もまた透る」と言って、精神の力を強調するのも尤もの次第である。仏経にも「心を一処に制すれば、事として弁ぜざるはなし」とあるが、意志はつまり注意力にほかならぬからである。精神は注意力〔注意力に傍点〕であると言ってよい。しかし今日、我らの耳辺に響く「日本精神」とか「日本的精神」とかいう言葉には、注意力または意志力の意味は含まれていないようだ。意志や注意に、日本だのシナだのユダヤだのということはないからである。〔このあたりは戦時中の執筆であること、戦意高揚的・右翼的「日本精神」への反発があるのだろう〕

精〔傍点〕というも神〔神に傍点〕というも、もとは心〔心に傍点〕の義であったろうと考えられる。この心〔心に傍点〕というのがまたなかなかの問題をはらんでいる文字なので、精神が心だと言っても、それで精神がわかるわけではないのだ。『左伝』昭公二五年に「心之精爽、是謂魂魄」と書いてあるときくが、ここにある精爽の精〔精に傍点〕は神〔神に傍点〕であるということである。そうすると「精神」と熟字しても、つまりは神〔神に傍点〕の一字に帰するのであろうか。そうして神というは、形に対し物に対するのであるから、神は心だといってよいのである。『漁樵問対』に「気行則神魂交、形返則精魄存、神魂行于天、精魄返于地〔気行けば即ち神魂交わり、形返れば即ち精魂存す 神魂は天に行き、精魄は地に返る〕」とあるから、魂魄――精神――心、いずれも異字同義の文字と見て差支えないのであろう。こんなことを細かく文献によって詮索することは頗る有益なことで、今時流行の精神〔精神に傍点〕の義を闡明〔せんめい、と読む。隠された意味を明らかにすること〕するに、大いに役に立つのであるが、今はそんなこともできぬのであるから、ふつう今日の日本人が、どんなふうに精神の二字を熟語しているかを見るに止めよう。

つまり精神は、心、魂、物の中核ということである。しかしたましい〔たましいに傍点〕と言うと、必ずしも精神に当らぬこともある。心と言ってもその通りである。武士のたましい〔たましいに傍点〕とか、日本魂〔やまとだましい〕とかいうとき、それを直ちに武士の精神または日本精神におきかえるわけにはいかない。同じところもあるが、魂の方はむしろ具象的に響き、精神は抽象性を帯びている如く感ずるのである。それはたましい〔たましいに傍点〕は日本言葉で、精神は漢文学から来ているからかも知れない。すべて日本言葉には抽象的な、一般的な、概念的なものは少ないように思われるのである。たましい〔たましいに傍点〕と言うと、何か玉のようなものがそこへころがって〔ころがってに傍点〕出るかのように感ずるのである。精神はむしろ縹渺としているのではないかしらん。「精神満腹」と言うと、だいぶ具体的で感性的ではあるが、それが自分等の眼の前にころがり〔ころがりに傍点〕出るようには感じられぬ。

「時代の精神」と言うことがあるが、「時代の魂」ではなんだか尽くさぬようである。たましい〔たましいに傍点〕は、やはり個人的であるのが本来の字義ではないのかしらん。シナでは精神は魂魄でも、日本では必ずしもそうでない。

それから精神をいつも心と一つものにするわけにいかないようだ。精神科学は必ずしも心理学ではない。立法の精神がどうのこうの〔どうのこうのに傍点〕と言うとき、それをすぐ心〔心に傍点〕にかえることもできない。この場合、精神には主張・条理・筋合いなどいう意味も含まれている。

言葉の詮索をすると、脇途へそれる恐れのないこともない。日本では元来の大和言葉のうえに漢文学があり、そのうえに欧米からはいって来た言葉に、多くの場合、漢文的訳字を付したので、今日の日本語なるものは複雑怪奇を極めていると言ってよい。大和言葉即ち日本文化が、独自の発達を遂げなかったうちに、大陸からの文化がその文字と思想とをもってはいりこんだので、我らはいかにも跛行〔はこう、と読む。limping〕的な歩みを続けなければならぬようになった。そこへ明治の初頭から、欧米の文化が狂乱怒濤のように押しかけて来たので、何でもかんでも手当り次第に文字を組合せて、それらを自分の頭の中へしまい込むに、惟〔こ〕れ日も足らずという次第であった。これは今日まで盛んに行われている実況である。それで精神〔精神に傍点〕は、こころ〔こころに傍点〕であってもたましい〔たましいに傍点〕であっても、文字の組合せのうえで、語路が面白くないとかいうような理由で――有意識にまた無意識に、無闇な新熟語が文化の各方面にわたって製作せられた、またせられつつある。そうして一旦そんな熟語が出来あがると、そしていくらかのあいだ使用せられてしまうと、そこに既得権が出来て、容易に改められなくなる。多少の不便はあっても、また既成語が必ずしも妥当でなくても、その生存権はいつとなく固定していくのである。

こんなあんばいで、精神〔精神に傍点〕の二字も多義を含むことになった。が、大体から言って次のような意味に用いられていると言ってよかろうか。

日本精神など言うときの精神は、理念または理想である。理想は必ずしも意識せられないでもよい。歴史の中に潜伏しているものを、そのときどきの時勢の転換につれて、意識に上せてくれば、それが精神〔精神に傍点〕である。日本精神というものが、民族生活の初めからちゃんと〔ちゃんとに傍点〕意識せられてあるのでない、またいつも同じ様式で、歴史的背景の上に現出するのでもない。理想というと、将来即ち目的を考えるが、そして精神にはむしろ過去がついてまわるようであるが、事実の上では、精神はいつも未来をはらんで意識せられる。未来につながらぬ精神、懐古的にのみ挙揚〔こよう〕せられる精神は生きていないから、実際は精神でない、子供の死骸に抱きつく母親の盲目的情愛にほかならぬ。日本精神は、日本民族の理想でなくてはならぬ。

日本精神はまた倫理性をもっている。理想はいつも道義的根拠をもっていなければならぬからである。

精神的など言うときは、物質的なるものと対蹠〔たいせき〕的立場にあるとの義にとられる、必ずしも宗教性をもったものとは限らぬ。

精神家というは、形式ばらぬ人のことである。杓子定規や物質万能主義などに囚えられないで、何か一つの道義的理念をもって、万事に当らんとする人である。

精神史というと、文化史と同一義にとられることもある、人間が自然から離れて自然の上に加える人間的工作の全般を、精神史の対象とする。思想史は、思想の方面に限られるので、精神史よりも狭いのである。

つまるところ、精神が話されるところ、それは必ず物質と何かの形態で対抗の勢いを示すようである、即ち精神はいつも二元的思想をそのうちに包んでいるのである。物質と相克的でないとすれば、物質に対して優位を占めるとか、優越感をもつとかいうことになるのである。精神は、決してその中に物質を包むということはないのである。まして精神が物質、物質が精神だというような思想は、精神の側からは決して言われぬのである。精神が物質と睨み合いしない場合には、前者は必ず後者を足の下に踏みつけているのである、或いは踏みつけてやろうという気合いを明白に面〔おもて〕に現わしているのである。二元的思想のないところには精神は居ないと言ってよい。ここに精神という概念の特異性を見出すのである。

『日本的霊性』 緒言 一 日本的霊性につきて・・・・・・1 「精神」の字義・・・・・ 2 霊性の意義・・・・・・ 3 霊性と文化の発展・・・・・・ 4 霊性と宗教意識・・・・・・ 5 日本的霊性・・・・・・ 6 禅・・・・・・ 7 浄土系思想・・・・・・ 8 禅と浄土系――直接性

日本的霊性につきて (2) 霊性の意義 (鈴木大拙) "On Japanese Spirituality" by Suzuki Daisetsu [魂と霊 Soul and Spirit]

承前―〔日本的霊性につきて (1) 「精神」の字義 (鈴木大拙) "On Japanese Spirituality" by Suzuki Daisetsu〕

えーと、あれこれ言わずに写経的作業を続けたいと念じております。日本人の大拙が「霊」ということを20世紀半ばに強く言うときに、伝記的には大拙が一時期いれあげていたエマニュエル・スウェデンボルグとの関係とかいいたがる人(日本人)がいるのはわかるけれど、日本には日本なりの「霊」学の伝統もあっただろうな、と思ったりもします(しばしば誤解される「古神道」の一霊四魂が、教説はともかく古神道自体は古くもなんともなくて新しいものであるというのは西洋のオカルトがしばしば「伝統」を唱導して「古来」を訴えるのと同様であるとはいえ、霊と魂は、少なくとも西洋のpneuma/psyche (ギリシア語)、spiritus/anima (ラテン語)、spirit/soul (英語)の歴史的にはしばしば混同を引き起こした対語と類推的には存在してきたのでしょうから)。

それでも、自我と自然とか精神と物質とか霊と肉とか、binary に二分・二元化するヨーロッパの伝統、その伝統に掉さすようで逆らったエマソンとか、ロマン主義を考えるうえでも、つぎの節は啓発的であると思われ(エマソンら、欧米の対抗文化的な思想伝統を「宗教という名で呼ばれない宗教」と呼んだのはセオドア・ローザクでした)。

2 霊性の意義

この見立てにたいした誤りがないとすれば、これから霊性とは何を言うのであるかを説き得べき順序にはいったと言ってよかろう。霊性という文字はあまり使われていないようだが、これには精神とか、また普通に言う「心」の中に包みきれないものを含ませたいというのが、予の希望なのである。

精神または心を物(物質)に対峙させた考えの中では、精神を物質に入れ、物質を精神に入れることができない。精神と物質との奥に、いま一つ何かを見なければならぬのである。二つのものが対峙する限り、矛盾・闘争・相克・相殺などいうことは免れない、それでは人間はどうしても生きていくわけにいかない。なにか二つのものを包んで、二つのものがひっきょうずるに二つでなくて一つであり、また一つであってそのまま二つであるということを見るものがなくてはならぬ。これが霊性である。今までの二元的世界が、相克し相殺しないで、互譲し交歓し相即相入するようになるのは、人間霊性の覚醒にまつよりほかないのである。いわば精神と物質の世界の裏にいま一つの世界が開けて、前者と後者とが、互いに矛盾しながらしかも映発するようにならねばならぬのである。これは霊性的直覚または自覚によりて可能となる。

霊性を宗教意識と言ってよい。ただ宗教と言うと、普通一般には誤解を生じ易いのである。日本人は宗教に対してあまり深い了解をもっていないようで、或いは宗教を迷信の又の名のように考えたり、或いは宗教でもなんでもないものを宗教的信仰で裏付けようとしたりしている。それで宗教意識と言わずに霊性と言うのである。が、がんらい宗教なるものは、それに対する意識の喚起せられざる限り、なんだかわからぬものなのである。これは何事についても、然か言われうると思われるが、一般意識上の事象なら、なんとかいくらかの推測か想像か同情かが許されよう。ただ宗教については、どうしても霊性というべきはたらきが〔はたらきに傍点〕出てこないといけないのである、即ち霊性に目覚めることによって初めて宗教がわかる。

霊性と言っても、特別なはたらき〔はたらきに傍点〕をする力か何かがあるわけではないが、それは普通に精神と言っているはたらき〔はたらきに傍点〕と違うものなのである。精神には倫理性があるが、霊性はそれを超越している。超越は否定の義ではない。精神は分別意識を基礎としているが、霊性は無分別智である。これも分別性を没却了して、それから出てくるという意ではない。精神は、必ずしも思想や論理を媒介としないで、意志と直覚とで邁進することもあるが、そうしてこの点で霊性に似通うところもあるが、しかしながら霊性の直覚力は、精神のよりも高次元〔ちょっと個人的に気になるコトバ〕のものであると言ってよい。それから精神の意志力は、霊性に裏付けられていることによって初めて自我を超越したものになる。いわゆる精神力なるものだけでは、その中に不純なもの、即ち自我――いろいろの形態をとる自我――の残滓がある。これがある限り、「以和為貴〔和をもって貴しとなす〕」の真義に徹し能わぬのである。

『日本的霊性』 緒言 一 日本的霊性につきて・・・・・・1 「精神」の字義・・・・・ 2 霊性の意義・・・・・・ 3 霊性と文化の発展・・・・・・ 4 霊性と宗教意識・・・・・・ 5 日本的霊性・・・・・・ 6 禅・・・・・・ 7 浄土系思想・・・・・・ 8 禅と浄土系――直接性

日本的霊性につきて (3) 霊性と文化の発展 (鈴木大拙) "On Japanese Spirituality" by Suzuki Daisetsu [魂と霊 Soul and Spirit]

承前―〔日本的霊性につきて (2) 霊性の意義 (鈴木大拙) "On Japanese Spirituality" by Suzuki Daisetsu〕

えーと、前置きなしですw。

3 霊性と文化の発展霊性は民族が或る程度の文化階段に進まぬと覚醒せられぬ。原始民族の意識にも、或る意味の霊性はないとは言われぬが、それは極めて原始性のものに過ぎないのである。これを純粋に精錬せられた霊性そのものだと思い誤ってはならぬ。しかし文化が或る階段に向上したあとでも、その民族の悉くが覚醒した霊性をもっているとは言われぬ。即ち日本民族について言っても、今日の日本民族の一人びとりがみな霊性に目ざめていて、その正しき了解者だというわけにはいかない。今日といえどもわが国民のあいだには、原始性の宗教意識以上に出〔い〕で能わぬものはいくらでもある。それらの人々は、かえって純粋の霊性をその原始性の中に求めんとさえするのである。霊性の覚醒は個人的経験で、最も具体性に富んだものである。それは民族文化の昇進につれて、その中の個人の上に現われるものであるが、そうしてその特定の個人は、その経験を他に伝え、その他はまたその人に追随し得るのであるが、民族すべてがそのように経験するというものではない。或る人々にありては、霊性の覚醒を経験する機会に遭遇せぬのである、また遭遇しても内的準備の十分に具わっていないこともある。それで彼らは、原始性の宗教意識に対してのあこがれ〔あこがれに傍点〕と親しみはもち得ても、それ以上に霊性自体に触れ得ないのである。詩は詩人に向って吟ずるが好く、酒は知己と共に飲むが旨いので、その中の趣を解せぬものに、いくら説明しても解るものでない。原始性の心理はなかなか根強く我らの心意識を支配するのである。

『日本的霊性』 緒言 一 日本的霊性につきて・・・・・・1 「精神」の字義・・・・・ 2 霊性の意義・・・・・・ 3 霊性と文化の発展・・・・・・ 4 霊性と宗教意識・・・・・・ 5 日本的霊性・・・・・・ 6 禅・・・・・・ 7 浄土系思想・・・・・・ 8 禅と浄土系――直接性

自分のメモ的に、エマソンと高橋巌(あるいはシュタイナー)からの引用を以下に書きつけようと思います、そのうちに。 φ(..)メモメモ

日本的霊性につきて (4) 霊性と宗教意識 (鈴木大拙) "On Japanese Spirituality" by Suzuki Daisetsu [魂と霊 Soul and Spirit]

承前―〔日本的霊性につきて (3) 霊性と文化の発展 (鈴木大拙) "On Japanese Spirituality" by Suzuki Daisetsu〕

えーと、(3) の予告φ(..)メモメモないままにつづきます。

4 霊性と宗教意識

霊性ということは、如上の所述でたいてい会得できると思うが、それでも霊性なるものを精神の外において、物質と精神との対峙の上にいま一つの対峙を考える人があるかも知れぬ。そうすると頭上に頭を重ねるわけで、甚だ持って回ったことになる。それゆえ簡単に、霊性は精神の奥に潜在しているはたらき〔はたらきに傍点〕で、これが目覚めると精神の二元性は解消して、精神はその本体の上において感覚し思惟し意志し行為し能うものと言っておくのがよいかも知れん。即ち普通に言う精神は、精神の主体、自己の正体そのものに触れていないものだと言ってよいのである。

宗教というものから見ると、それは人間の精神がその霊性を認得する経験であると言われるのである。宗教意識は霊性の経験である。精神が物質と対立して、かえってその桎梏〔しっこく〕に悩むとき、みずからの霊性に触着する時節があると、対立相克の悶〔もだ〕えは自然に融消し去るのである。これを本当の意味での宗教という。一般に解している宗教は、制度化したもので、個人的宗教経験を土台にして、その上に集団意識的工作を加えたものである。霊性の問題は、そこにも固〔もと〕よりこれあるのであるが、多くの場合、単なる形式に堕するを常とする。宗教的思想、宗教的儀礼、宗教的秩序、宗教的情念の表象などというものがあっても、それらは必ずしも宗教経験それ自体ではない。霊性はこの自体と連関している。

『日本的霊性』 緒言 一 日本的霊性につきて・・・・・・1 「精神」の字義・・・・・ 2 霊性の意義・・・・・・ 3 霊性と文化の発展・・・・・・ 4 霊性と宗教意識・・・・・・ 5 日本的霊性・・・・・・ 6 禅・・・・・・ 7 浄土系思想・・・・・・ 8 禅と浄土系――直接性

宗教経験というと、ヘンリー・ジェームズのにいちゃんのウィリアム・ジェームズの『宗教的経験の諸相』を思い起こすのは、宗教経験がないせいかもしれません。ところで、 「宗教的思想、宗教的儀礼、宗教的秩序、宗教的情念」に「的」が付され、宗教経験のほうは「宗教的経験」ではないのは、「宗教経験」が「的」的なうさんくさいものではないという含みなのでしょうけど。

William James, The Varieties of Religious Experience (1902); rpt. 1922. Internet Archive

日本的霊性につきて (5) 日本的霊性 (鈴木大拙) "On Japanese Spirituality" by Suzuki Daisetsu [魂と霊 Soul and Spirit]

承前―〔日本的霊性につきて (4) 霊性と宗教意識 (鈴木大拙) "On Japanese Spirituality" by Suzuki Daisetsu〕

5 日本的霊性

上来の所述で、霊性は何を意味するかが大体においてわかると思う。それと精神との概念分野もいくらか明らかにし得たであろう。更に、宗教意識の覚醒は霊性の覚醒であり、それはまた精神それ自体が、その根源において動き始めたということになるのだとの義も、いくらか明らかにし得たであろう。霊性は、それ故に普遍性をもっていて、どこの民族に限られたというわけのものでないことがわかる。漢民族の霊性もヨーロッパ諸民族の霊性も日本民族の霊性も、霊性である限り、変ったものであってはならぬ。しかし霊性の目覚めから、それが精神活動の諸事象の上に現われる様式には、各民族に相異するものがある、即ち日本的霊性なるものが話され得るのである。

それなら霊性の日本的なるものとは何か。自分の考えでは、浄土系思想と禅とが、最も純粋な姿でそれであると言いたいのである。それはなぜかと言うに、理由は簡単である。浄土系も禅も仏教の一角を占めていて、その仏教は外来の宗教だから純粋に日本的な霊性の覚醒とその表現ではないと思われるかも知れない。が、自分はだいいち仏教を以て外来の宗教だとは考えない、従って禅も浄土系も、外来性をもっていない。なるほど仏教は、欽明天皇時代に渡来〔とらいに傍点〕したという。しかし渡来したのは、仏教的儀礼とその付属物であった。それ故、そのいわゆる渡来は、日本的霊性の喚起というものを伴っていない・当時それを受入れるについて闘争があったというが、それは政治性〔せいじせいに傍点〕をもったもので、日本的霊性そのものとは没交渉〔ぼつこうしょうにルビ〕である。それから仏教は建築およびそのほかの芸術および科学の方面に働きかけたというが、それも日本的霊性の問題ではなくて、大陸文化のそれぞれの方面の取入れである。日本人の霊性はまだ動きださぬ。仏教とそれとは生きた関係をもっていない。仏教の働きかけで、日本民族のあいだに本当の宗教的意識が台頭して、その表現が仏教的形態を取っても、それは歴史的偶然性で、日本的霊性そのものの真体は、この偶然なるものを突き通して、その下に見出されなければならぬ。

神道〔しんとうにルビ〕各派が、むしろ日本的霊性を伝えていると考えてもよかろうか。が、が、神道にはまだ日本的霊性なるものがその純粋性を顕わしていない。それから神社神道または古神道などと称えられているものは、日本民族の原始的習俗の固定化したもので、霊性には触れていない。日本的なるものは余りあるほどであるが、霊性の光はまだそこから出ていない。霊性が十分あると思う人もないでもないようだが、自分等の見るところでは無いと言いたい。霊性の問題は、ある点では、組織を許さぬところがあるので、いわゆる水掛け論に終ることがある。それで困るのであるが、「相い罵る〔ののし(る)にルビ〕ことは你〔なんじにルビ〕に饒〔ゆる(す)にルビ〕す觜〔くちばしにルビ〕を接〔つ(げ)にルビ〕げ、相い唾〔つばきにルビ〕することは你に饒す水を撥〔そそ(げ)にルビ〕げ」〔出典未詳・調査中〕で、これよりほかに仕方があるまい。

『日本的霊性』 緒言 一 日本的霊性につきて・・・・・・1 「精神」の字義・・・・・ 2 霊性の意義・・・・・・ 3 霊性と文化の発展・・・・・・ 4 霊性と宗教意識・・・・・・ 5 日本的霊性・・・・・・ 6 禅・・・・・・ 7 浄土系思想・・・・・・ 8 禅と浄土系――直接性

ココロとカラダ、にんげんのぜんぶ Heart and Body, the Whole of the Human Being [魂と霊 Soul and Spirit]

最初CMを聞いたのはたぶん大沢悠里のゆーゆーわいどあたりのラジオ放送で、8月後半くらいのことだったのではないかしら。それからテレビでも見聞きするようになり、なんか書こうかな、と思っているうちに秋になり、オリンパスの損失隠し問題などニュースとなった。

image via 「オリンパス ココロとカラダ、にんげんのぜんぶ」<http://www.olympus.co.jp/jp/corc/corp-ad/sp/ningennozenbu/>

人間の全部が「心と体」だというのは、スピードの 「Body & Soul」 以下の認識である、とかなんとか書こうとしていたのかしら。

しかし、心と体だけでなく霊だ、と言うと、変な人扱いされるだろうなー、と思う。それで魂ならまあゆるされるか、みたいな二分説的妥協が生じるのかしら。

image via 「オリンパス ココロとカラダ、にんげんのぜんぶ」<http://www.olympus.co.jp/jp/corc/corp-ad/sp/ningennozenbu/wallpaper/index.html>

//////////////////////////////////////////////////

「オリンパス」 wikipedia <http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AA%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%83%91%E3%82%B9>

Olympus 30sec Aoi Miyazaki <http://wn.com/olympus_30sec__aoi_miyazaki>

「オリンパス 企業広告 CM 「ココ ロとカラダ、にんげんのぜんぶ オリンパス」 DATE:2008/03/13(Thu)」 『Webディレクター&コピーライター ニシノシンヤのブログ』 〔なんか2008年という昔からやっていたらしいことがわかりました。2008年は日本にいなかったしなw〕

前のブログ『カリフォルニア時間』の2009年の記事から――

January 8-9 横隔膜と頭と心についての覚え書(コトバの問題のつづき)・・・・・・でこちんと骨相学 (中篇の2)――擬似科学をめぐって(11) On Pseudosciences (11) [短期集中 擬似科学 Pseudoscience]

January 9 身も心も――横隔膜と頭と心についての覚え書(コトバの問題のつづき)のおまけ [擬似科学周辺]

March 9-10 『自然の夜の側面』における神殿の居住者をめぐって On "Dweller in the Temple" in Catherine Crowe, The Night Side of Nature――擬似科学をめぐって(28) On Pseudosciences (28) [擬似科学周辺]

日本的霊性につきて (7) 日本的霊性 (鈴木大拙) "On Japanese Spirituality" by Suzuki Daisetsu [魂と霊 Soul and Spirit]

承前―〔日本的霊性につきて (6) 日本的霊性 (鈴木大拙) "On Japanese Spirituality" by Suzuki Daisetsu

日本的霊性につきて (5) 日本的霊性 (鈴木大拙) "On Japanese Spirituality" by Suzuki Daisetsu

日本的霊性につきて (4) 霊性と宗教意識 (鈴木大拙) "On Japanese Spirituality" by Suzuki Daisetsu〕

7 浄土系思想

浄土系思想、ことに真宗信仰の日本的霊性であることを知悉せんとするには、真宗という教団とそれを基礎づけている真宗経験とを、はっきり〔傍点 はっきり〕と区別する必要がある。この区別が十分に認識せられぬと、真宗信仰ほど日本的でないものはあるまいとの感じさえ可能であろう。浄土系の思想は、いずれも浄土三部経の所説に基づき、その所説は全くインド的だと断定せられるからである。しかしこれは物事の表面だけを見る人々の考えで、彼等の眼光は薄い紙の裏さえ見透すことができぬと言わなければならぬ。

なるほど真宗教徒は、浄土三部経を所依〔ルビ しょえ〕の経典〔ルビ きょうてん〕としている。が、それならば真宗は何故にシナまたはインドで展開しなかったか。浄土教の起こりは、シナでは六朝時代だと思うが、それから今日に至るまで少なくとも千五百年を経過している。それにも拘わらず千五百年前の浄土教は、千五百年後の浄土教である。それから真宗的横超〔ルビ おうちょう〕経験および弥陀の絶対他力的救済観は生れなかったのである。これに反して日本では、法然上人が浄土宗を天台教義より独立させて一宗の面目を保たしめんとするや否や、彼の会下〔ルビ えか〕には親鸞聖人が出現した、そうして彼の所説に一大飛躍を与えているのである。鎌倉時代における日本的霊性の活動は、法然上人の浄土観にも止まるとを許さなかったのである。それは親鸞聖人を起〔ルビ た〕たたさなければ已まなかったのである。これは決して偶然の事象だと考えてはならぬ。日本的霊性でなければ、この飛躍的経験は浄土系思想の中に生れ出なかったのである。浄土系思想は、インドにもありシナにもあったが、日本で初めてそれが法然と親鸞とを経て真宗的形態を取ったという事実は、日本的霊性即ち日本的宗教意識の能動的活現に由るものといわなければならぬ。もし日本的霊性にしてただ受動性だけのものであったなら、こんなはたらきはなかったであろう。ただ外から渡来したとか輸入されたとかいうものを、そのままで受け収めたに過ぎなかったであろう。日本的霊性の目覚めそのことと、その目覚めに機会を与えた外縁〔ルビ げえん〕とは、別々にして考えなくてはならぬ。単に受入れるという受動性の場合でも、受入れる方に何か積極的なものを考えるべきであるが、今の場合、即ち真宗的信仰の横超経験の場合では、積極的ということだけではすまないのである。大いに有力な力のはたらき〔傍点 はたらき〕かけが、日本的霊性の中から出たと断定しなくてはならぬのである。このはたらき〔傍点 はたらき〕が浄土系思想を通して表現されたとき、浄土真宗は生れた。真宗体験は、実に日本的霊性の発動にほかならぬのである。それが仏教的構想の中に出たということは歴史的偶然であって、その本質の日本的霊性なることを妨げるものではない。

『日本的霊性』 緒言 一 日本的霊性につきて・・・・・・1 「精神」の字義・・・・・ 2 霊性の意義・・・・・・ 3 霊性と文化の発展・・・・・・ 4 霊性と宗教意識・・・・・・ 5 日本的霊性・・・・・・ 6 禅・・・・・・ 7 浄土系思想・・・・・・ 8 禅と浄土系――直接性

なんで浄土系(それも禅よりも、という感じで)なのか、というのは本論によるしかないのだけれど、一般化していうなら、他者の宗教ではなくて自国民の宗教を語るとなると、自らの信条の問題も含め容易なことではないのでしょう。戦争を経て神道について語ったこととか、興味あるのですけど。

天使とヘルメス Angels and Hermes [魂と霊 Soul and Spirit]

2009年の「天使と悪魔、天(国)と地(獄) Angels and Devils, Heaven (, Earth,) and Hell [Daddy-Long-Legs] 」を読み直していての引用抜き書き。ハインリッヒ・ロムバッハ著、大橋良介・谷村義一訳 『世界と反世界――ヘルメス智の哲学』 (リブロポート、1987年)

フラ・アンジェリコ 『受胎告知』 フレスコ画 1436-43年――フィレンツェ市 サン・マルコ美術館

神の使者たる天使が翼をつけた精霊となっている。これはキリスト教的ヘルメスである。〔ロムバッハ p. 107〕 image via Wikipedia

天使

キリスト教が「主」への帰依を決断し、キリストが諸世界の王へと押し上げられた時代にあっては、ヘルメス的原理はキリストの姿から逃げ去って天使に姿を変えた。翼を持った霊的存在が出現した。それは神的圏域と人間的圏域との間を媒介する使者(アンゲロス)にして天使(エンゲル)である。

我々はヘルメスの徴標に属するすべてのものを、天使において見出す。すなわち翼や杖、使者の役目、「従者」の役割などである。天使は別の世界への案内人であると同時に、個人の独自性の守護神である。後の時代の「守護天使」は、ヘルメスの元来の力の弱々しい俗流化した残照にすぎない。しかしそれでもトマス・アクィナスが主張した内容に劣るものではない。その主張とは、天使を信ぜざるものは何びとたりとも真のキリスト教徒たりえず、というものである。もちろんここでトマスが眼中においていたのは、本来の天使の姿、すなわち最大にして普遍的な規模における世界存在である。

天使をヘルメスの残像として認識するには、ずっと遡って考えぬねばならない。そうすれば、聖なる三位一体そのものを諸天使の姿において描いたあの驚嘆すべきイコーン(本書八一ページ)を見出すことになる。そこではヘルメス的原理が、昔の時代と同じように、単に神的なものと人間的なものとのあいだの媒介者としてだけでなくて、さらにそれ自身が神的な原理として捉えられている、ということが示されている。神的な存在と媒介作用との統一が生命をもっていたあいだは、神もまた「契約」をなすべく準備している神であった。後になって、ヘルメス的なものが天使へと移行してしまったとき、キリスト教の神がもつ連関の中で、契約を結ぶもの同士という関係は後退したのである。

天使の形態の歴史において、ヘルメス的思惟が失われて絶対主義的な色彩を強めてゆくアポロン主義に徐々にとって代られるという事実は、驚くほど明瞭に示されている。このことは天使がその性別を変えるということから始まる。これは中世後期と近世前期とにとっては、弱体化と解されねばならない。天使がもともとはその名前と形像からして男性であったとするなら、バロック以来、女性とか童子とかの形をとる傾向があらわれ、遂に十九世紀になって少女の姿に、それも甘美な少女の姿に封じこめられてしまう。この少女の姿は、さらには低俗なつくり物へと転落していく。おそらく西洋の歴史において、天使の姿ほどに甚しく崩れていかねばならなかった聖像の型は、他にはないであろう。

天使たちはもともと世界存在であった。その各々がそれぞれに完璧な世界であり、世界視圏であり、世界像であり、告示であり、あらゆる本質内容とその大なる合法則的な連関とを内に映した像であった。天使たちは創造の出来事をその根源的な姿において示した。天使たちは謎の解き明かされた世界史であり、白日のもとに開かれた自然の書であり、創造の出来事を、これが物質的な事物の中で現象するよりもさらに明るく照り返させる、明晰な鏡であった。だから天使たちは「讃めたたえ」にして「讃辞」であり「合唱」であった。これらの天使たちにおいて初めて、技芸をこらした建築すなわち、全体が「音楽」であるような建物が明示された。

各々の天使がいずれも世界の統一解釈であったため、天使たちは「並列」という秩序においてではなくて、「積層」的な秩序において、諸圏域という秩序の中で考えられねばならなかった。それぞれ「高次」の精神的存在はそれよりも低次の存在を包含し、さらに高次で統一的で透明な世界解釈をも含有していた。世界はさまざまの高みにおいて見られ、解釈されることができる。あらゆる高みは同等の資格をもっている。この同等の資格をもった調和的一致は、形象的に合唱のうちでありありと示された。「天使の合唱」は、世界の解釈の多様性をあらわす最古のシンボルである。それはヘルメス的形象である。どの合唱も全体的世界(叡智)としての世界に投げかけられた、光に満ちた理解の眼差しである。

天使たちの姿がヘルメス的であるのは、なかんずく第一に、それが世界存在だからである。天使は各々が一つの世界である。次に天使たちの姿は、外部というものに対して関連をもたないという点でヘルメス的である。それらはすべての根拠を自らの内に含んでおり、自らを自分自身から説明し、他に対して完結している。最後に天使たちがヘルメス的であるのは、それらが外部の支えをもたずに自らを維持し、つまりは「宙に浮いて」いるからである。だから翼があるのである。次に天使たちは神の「使者」である。また使者としてのみ、天使たちは一つの姿をとり、若者とか賢者とか旅人としかして現ずる。もちろんその場合、天使たちは精神的存在としての自分たちに属している「場所」を離れはしない。天使たちはここに居ると同時に彼処にも居り、そのゆえに使者なのである。

ジアン・ロレンツォ・ベルニーニ 『聖テレジアの恍惚』 1644-47年――ローマ市 サンタ・マリア・デラ・ヴィットリア image via Baroque Art <http://www.kingsacademy.com/mhodges/11_Western-Art/17_Baroque/17-01_Baroque_Italian+Spanish.htm>

その後も引きつづいて天使はヘルメス的原理を保持する。天使たちは異教徒における神々にあたる。初期のキリスト教徒たちが信じていたところでは、異教徒たちは唯一神を信仰することをなし得ず、わずかに諸々の「叡智的なもの」へ迫っていってこれらの一々を自分たちにとっての神とみなすことしかしなかった。かくして異教徒たちは、形姿をもった神々の像、つまり多神教を、従って偶像崇拝を、持つに到った。キリスト教が初めてすべてを明らかにした。キリスト教は、これらの「神々」が何であるかを、つまり下位の神的存在だということを、示した。キリスト教はこれら神々の像を純化し、この像をその真実の姿へ、つまりそれ自身の場所へ、置き入れた。この見解がヘルメス的であるのは、それが各々の個別的形姿を「いわば」ある神として捉えることを教えたからである。我々が見るように、ヘルメスの多面像は天使の合唱の中で、元来は非常によく保存され、天使の世界性格や他に依存しないあり方も同様であった。とりわけよく保存されているのは、厳密にヘルメス的な根本動向である。というのは、このような天使という叡智的存在者の折々の世界視圏は、他の任意の叡智的存在者からは洞察され得ないからである。第一の叡智的存在者が見ているものを、ただそれだけでも、第二の叡智的存在者が見てとることができるなら、後者は前者と同一ということになるであろう。なぜなら叡智的存在者にとって、見るということはすべてだからである。叡智的存在者たちはそれゆえ、世界を自分自身の見方において眺める。そしてある意味では、より深いところに立脚する叡智的存在者の見方において眺める。しかし彼らは自分を越えて見ることはできない。彼らがそれをなし得るのであれば、彼らは自分たちを越えて有ることになるだろう。――このことは、なぜ各々の思考段階において一人の天使しか存在し得ないかということの説明である。この段階のあり方での叡智的存在者は、この段階において見るべきもののすべてを見るのであり、この段階と同一である。この点においてヘルメス智の本来的な内容が反復される。すなわち、一つの世界を見る考察者はすべて、この世界と同一だということである。別の表現でいえば、ヘルメス的「考察」というものはない。ヘルメス的「有」のみがある。単に見ることだけを欲する者は、アポロン的理論家にならなければならない。

さらに天使の合唱は、次のような重要なヘルメス的経験を非常にはっきりと表現にもたらす。その経験とは、ヘルメス的体験がうまく行かないこともあり得るということである。この体験が、その世界性格を誤解して自らを絶対化する場合にこのことが生ずる。天使の堕罪の物語は、叡智的存在者の幾体かが自らを神とみなし、とりわけ最高位の天使が「光を担う者」(Luzi-fer)という名を以て神を僭称し、天国の対極、すなわち「地獄」への堕落という罰を受けることになった、という内容である。ヘルメス的世界はまさしく透明な、そして透徹した仕方で、最高にして唯一なるものへ自分を関係づけ戻さねばならず、自分を絶対化してはならないのである。

天使と天使堕罪とについてのキリスト教の教説は、次のような基本的なヘルメス的洞察を保存するという世界史的な課題を持っている。そのヘルメス的洞察によれば、自らを絶対視するいかなる世界精神もその反対の立場へ倒錯し、共同性と喜びと成就との原理になるかわりに、個別化と絶望と失敗との原理になる。「悪魔」はキリスト教徒にとっては、堕落し墜落した「天使」に他ならない。これらの天使たちは自らの神格化に失敗した世界形態であり、この諸々の世界形態はもはや自らを同一なるものの異なった諸形態にして「被造物」と見ることができず、自分自身の照明力の根源である究極にして最高の光に自らを関係づけることが、もはやできないのである。

天使とはすべてそれぞれの世界視圏であり、世界観であった。キリスト教の天使論は、諸々の「世界観」がいずれも妥当すると同時に相互に異なり得るということを、ただし本当に普遍的な世界観についてのみこれが当てはまるということを、lなおも智として保存していた。しかし残念なことに、このヘルメス的智は把捉されないままに終わり、ただ一つの世界と一つの世界観としか知らないアポロン的智によって覆われてきた。

天使とヘルメスとのあいだの呼応がいかに完全であるように見えても、やはりある重要な契機が欠けている。それは創造性である。天使たちはただ眺めるだけであって、形成することはない。天使たちは、創造についての知を共にするだけで創造の働きを共にすることはない。おそらくはここに、天使たちがその歴史において低俗趣味の虚無へと堕落し、勃興する自然科学の中で創造思想が色あせてゆく原因もあるのである。

この虚無への道の途上で、ヘルメス的なものは何に出遭ったのだろうか。まずそれは、地下のもの、背後的なものへずれこんでいく。天使への信仰が消えていく度合いに従って、悪魔的なものへの信仰が成長していった。魔女信仰や魔女妄想、悪魔への恐怖、黒い魔術、錬金術、占星術、予言、等々のものがヘルメス智の戯画的形態として勝利を祝ったのは、まさに中世の秋においてであった。

しかしその状態もまた続きはしなかった。戯画的形態は自らを維持することができず、十八世紀と十九世紀にヘルメス的精神は、新たに「天才」として出現した。それは謎めいた、何ものによっても説明されることのない、またいかなる学習によっても習得することのできない精神であり、それは高い飛翔を能くし、それを担う者に特有の個性と反復されえない唯一性とをもたらす。かくして「天才崇拝」に到った。これは疑いもなくヘルメス智を継承したものであり、また既に再びアポロン的な仕方で曲解され誇張されていた。元来は、自らを支える担い手としての人間を探すあの自由な精神としてのみ考えることが許される天才は、ここで天才を「持つ」とか天才「であった」とかといわれる特定の個人たちの所有と見られた。こういう誤解は長くはつづき得なかった。

わずかに幾つかの個所で、ヘルメス的原理は純粋な形において救われた――そして天使の姿も力強い輪郭において救われた。たとえばリルケにおいて、天使の姿は端的に超越の姿へと高められた。なぜ天使かといえば、リルケの神が彼岸へ押しやられた姿なき存在ではなくて、内面性および美として事物のうちに住み、事物から形を造り出すところの原理だからである。それは形成原理そのものであり、真と善との原理よりも高次のところに立つものである。ごく稀れに、ヘルメス智はこのなおも久しく到来することの絶えた――リルケの天使のような――明確な表現を得ることがあった。我々が何を直観するにしても、それは我々にとっての向上の階梯となり、そのもとで最小のものが最大のものへと栄えゆくような光の弧となるのである。

〔斜字は原文傍点〕

Heinrich Rombach, Welt und Gegenwelt. Umdenken uber die Wirklichkeit: Die philosophische Hermetik. Basel: Verlag Herder, 1983. ハインリッヒ・ロムバッハ著、大橋良介・谷村義一訳 『世界と反世界――ヘルメス智の哲学』 (リブロポート、1987年), pp. 106-115.

////////////////////////////////////////////

長くなりました。共振・共鳴するだろう事柄は、追って記事にしていきたいと願っています。「魂と霊」(マイカテゴリー)は直接出てこないけれど、ここに分類しておきたい。ただ、訳書では他のいくつもの箇所で Geist は「生命(いのち)」とされていることだけ書きとめておきます。それと、うえの文章を起点としてハイパーリンクを張っていきたいとも思っています。

天使の合唱――天体の音楽 Music of Spheres (3) [魂と霊 Soul and Spirit]

「天体の音楽(2)」 のつづきというよりは、2009年の記事「天使と悪魔、天(国)と地(獄) Angels and Devils, Heaven (, Earth,) and Hell [Daddy-Long-Legs] 」を読み直してロムバッハの『世界と反世界』を抜き書きした「天使とヘルメス」のつづき。

.jpg)

Perre Serra, Madonna and Child with Angels Playing Music (1390's) テンペラ画 ――バルセロナ市 カタルーニャ美術館

天使たちはもともと世界存在であった。その各々がそれぞれに完璧な世界であり、世界視圏であり、世界像であり、告示であり、あらゆる本質内容とその大なる合法則的な連関とを内に映した像であった。天使たちは創造の出来事をその根源的な姿において示した。天使たちは謎の解き明かされた世界史であり、白日のもとに開かれた自然の書であり、創造の出来事を、これが物質的な事物の中で現象するよりもさらに明るく照り返させる、明晰な鏡であった。だから天使たちは「讃めたたえ」にして「讃辞」であり「合唱」であった。これらの天使たちにおいて初めて、技芸をこらした建築すなわち、全体が「音楽」であるような建物が明示された。

各々の天使がいずれも世界の統一解釈であったため、天使たちは「並列」という秩序においてではなくて、「積層」的な秩序において、諸圏域という秩序の中で考えられねばならなかった。それぞれ「高次」の精神的存在はそれよりも低次の存在を包含し、さらに高次で統一的で透明な世界解釈をも含有していた。世界はさまざまの高みにおいて見られ、解釈されることができる。あらゆる高みは同等の資格をもっている。この同等の資格をもった調和的一致は、形象的に合唱のうちでありありと示された。「天使の合唱」は、世界の解釈の多様性をあらわす最古のシンボルである。それはヘルメス的形象である。どの合唱も全体的世界(叡智)としての世界に投げかけられた、光に満ちた理解の眼差しである。〔ハインリッヒ・ロムバッハ著、大橋良介・谷村義一訳 『世界と反世界――ヘルメス智の哲学』 (リブロポート、1987年), p. 108〕

「圏域」とは英語にすればsphere であり、宇宙論的には、あるいは世界像としては、「天空層」ということだろう。 ここで、天体の音楽と天使の奏楽・音楽が重なり合うリクツができてくる、のではなかろうか。

最後の審判 アルルの聖トロフィーム寺院入口上部 image via Travel by Anna <http://travelbyanna.wordpress.com/category/3b-europe-2012-by-country/france/roussillon/>

![[angels-tympanum-]0171.jpg](https://occultamerica2.c.blog.ss-blog.jp/_images/blog/_73b/occultamerica2/m_5Bangels-tympanum-5D0171.jpg)

天使の奏楽 アルルの聖トロフィーム寺院入口内部弧面 image via Introduction to Saint Trophime, Arles, France (Mary Ann Sullivan 2007) <http://www.bluffton.edu/~sullivanm/france/arles/sttrophime/introduction.html>

ロムバッハのキャプション (p. 111)――天使の合唱 アルルの聖トロフィーム寺院入口内側孤面にある彫り物 1170年頃/天使の一人一人が世界を包む精神圏域である。ここでは内側の孤面に描かれた幾筋かの輪にそれが形象化されている。諸々の圏域は様々の基調音で調律されている。そこには諸圏域の調和にして宇宙の音楽がある。

合唱っつうか、合奏ですかね。

天使の奏楽――天体の音楽 Music of Spheres (4) [魂と霊 Soul and Spirit]

ひとつ前の記事で、実質的に自分のことばは二箇所、ほんの数行しかありませんでしたw。

(1) 「圏域」とは英語にすればsphere であり、宇宙論的には、あるいは世界像としては、「天空層」ということだろう。 ここで、天体の音楽と天使の奏楽・音楽が重なり合うリクツができてくる、のではなかろうか。

(2) 合唱っつうか、合奏ですかね。

で、(2) のほうについて、我ながら言葉足らず舌足らずだな、と反省した――とりわけ、ブログをしばらく書いていなかったので、仮想読者に伝え(られ)る情報の幅みたいなものの感覚を忘れてました――ので、つっこまれるまえに、図版の説明として書き留めておきます。

最後の審判 アルルの聖トロフィーム寺院入口上部 image via Travel by Anna <http://travelbyanna.wordpress.com/category/3b-europe-2012-by-country/france/roussillon/>

![[angels-tympanum-]0171.jpg](https://occultamerica2.c.blog.ss-blog.jp/_images/blog/_73b/occultamerica2/m_5Bangels-tympanum-5D0171.jpg)

天使の奏楽 アルルの聖トロフィーム寺院入口内部弧面 image via Introduction to Saint Trophime, Arles, France (Mary Ann Sullivan 2007) <http://www.bluffton.edu/~sullivanm/france/arles/sttrophime/introduction.html>

ロムバッハのキャプション (p. 111)――天使の合唱 アルルの聖トロフィーム寺院入口内側孤面にある彫り物 1170年頃/天使の一人一人が世界を包む精神圏域である。ここでは内側の孤面に描かれた幾筋かの輪にそれが形象化されている。諸々の圏域は様々の基調音で調律されている。そこには諸圏域の調和にして宇宙の音楽がある。

このアルルの聖トロフィーム教会堂(寺院)の正面扉の彫刻は、最後の審判をモチーフにしているわけですけど、上の写真で下部に12人並んでいるのは12使徒(Apostles)です――ミケランジェロの最後の晩餐の並びで書くなら、バルトロマイ(Barttholomew)、アルファイの子ヤコブ〔小ヤコブ〕(James the Less)、アンデレ(Andrew)、ユダ(Judas Iscariot)、シモン・ペテロ(Peter)、ヨハネ(John)、トマス(Thomas)、ゼベダイの子ヤコブ〔大ヤコブ〕(James)、フィリポ(Philip)、マタイ(Matthew)、タダイ(Judas (or Thaddaeus))、熱心党のシモン(Simon)。ヤコブは二人いるだけでなく英語が異なるのでややこしいです。実はタダイもユダで、イスカリオテのユダと区別されるわけですけど、自殺したイスカリオテのユダのあとに加わったのがマティア(Matthias)です。

どまんなかに居るのはイエス・キリストです。そのまわりに4人というか、4体の翼あるものたちがいます。これは4人の福音書記者(Evangelists)、すなわちマタイ(Matthew)、マルコ(Mark)、ルカ(Luke)、ヨハネ(John)です。彫刻では左上から逆時計回りにこの4人になっています。みんな顔がヘンですけど。ヨハネなんかはeagleになっちゃっているので、他が本のかたちのcodexをもっているところ、彼だけ巻物(scroll=volume)を携えています。でもいちおうそれぞれの福音書(gospel)で、イエスが持っている本とは違うみたい。

最後の晩餐においてイエスは弟子たちに、「汝ら・・・・・・座位(くらい)に坐してイスラエルの十二の族(やから)を審かん」"You shall sit on thrones as judges of the twelve tribes of Israel" と言います(Luke 22:30)。12使徒がイスラエル12部族の代表という、ローカルな世界観のように見えますけど、象徴的にとらえるべきなのでしょうし、4とか7とかと並んで時間にかかわるという解釈もありうるのかもしれない。それから「ヨハネ黙示録」のなかに、・・・・・・

と書いて時間が過ぎて、あれこれ読んでいたら、ウィキペディアのなかに「黙示録のラッパ吹き」という記事があって吹き出しそうになった(うそうそ)。英語版だと "Seven trumpets"。英語のほうの説明には、昔のトランペットは雄羊の角笛(ユダヤの古いらっぱ状の楽器ショーファール shofar)だったと書いてある。

ということで、彫刻では3人の天使が吹いているのは黙示録の trumpet なのでしょうが、これが「奏楽の天使」や「天使の合唱」へ展開していくのはどういう歴史があったのでしょう。 たぶん中世の教会音楽が関係するんでしょうね。

天上の音楽(≒ 天体の音楽) ⇔ 教会の礼拝音楽

天使の合唱 ⇔ 聖歌隊

みたいな、照応関係の夢想、というか祈り。

奏楽の天使の絵でいちばん好きなのはメムリンクでした。

Hans Memling [Memlinc] (1430-94), Angel Musicians (c. 1485). image via friends of art <http://www.friendsofart.net/en/art/hans-memling/angel-musicians>

美術部だった高校時代によく眺めた小学館の世界の美術館シリーズでは、確か左から3番目の天使がアップで1ページにおさめられていたと思います。こうやって見ると、顔の向きからして彼女が中心なんですね(彼かもしらんけど)。

もっとも、これ、5人ずつ左右のパネルに分かれていたはずで、あ、と中央があったんだ、と調べると、合唱天使でした。――

Memling, Christ Surrounded by Musician Angels image via Wikimedia <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hans_Memling_-_Christ_Surrounded_by_Musician_Angels_-_WGA14935.jpg>

Angel Musicians という日本語のページを見つけた <http://rosa.yumenogotoshi.com/angel_musician-top.html>。(「奏楽の天使」では音楽が流れておりますので、音量にご注意ください)。その中では「父なる神と奏楽の天使」というタイトルになっている。子なる神であるイエス・キリストか、父なる神か、説が分かれているのかしら。いまはベルギー、ブリュッセルの王立美術館蔵だけれど、もとはスペインのサンタ・マリア・ラ・ルへル教会のオルガンの装飾だったそうで、そうでなくともタイトルなどなかったのかも。でも、イエスでしょうね。

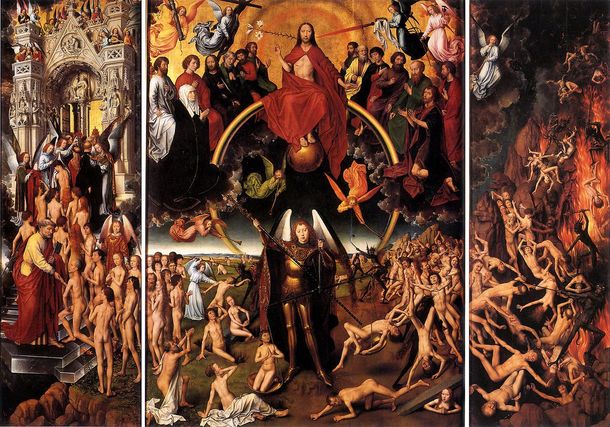

メムリンクは最後の審判も描いていて、これもtriptych と呼ばれる三連祭壇画なのですけど、まんなかのイエスとラッパ吹き天使3名はアルルの教会堂の扉上部彫刻と同じです。そして、左右が(審判の結果)神の国に入る聖人saints と 地獄に堕ちる罪人damned に分かれているのも、実は教会堂の扉左右の彫刻と同じです。

Hans Memling, Last Judgement, Triptych, Oil on wood, 1466-1473. National Museum, Gdańsk image via Wikipedia

イエスの下を見るとそこにいるのは大天使ミカエルでしょうけど、ミカエルのまわりの地上の裸の人たちから右は地獄堕ち、左は天国行きへと目は動きます。地獄のうえのほうにもラッパ吹きの天使がいます。

.jpg)