アディロンダック山地とR・L・スティーヴンソン Robert Louis Stevenson in the Adirondacks [Daddy-Long-Legs]

前の記事「ジーン・ウェブスター/『あしながおじさん』関連地名 Place Names in Daddy-Long-Legs」のオマケに「アディロンダック」関連のオークションを要請した結果を見て、ちょっとびっくりして――こんなに出品があるとは思わなかった――思い出しました。あくまで個人の好奇心でヤフオクの検索をときどき入れてみているのですが。アディロンダックはインディアンの部族名ということで、ブランド名として利用価値があるということなんすかね。・・・・・・

ロバート・ルイス・スティーヴンソンが、父親の死により英国との絆を 解かれて、奥さんの故国であるアメリカにやって来て、それから西へ進んで、サンフランシスコを突き抜けて南洋へ向かったことを、9月12日の記事「スティーヴンソン、ヴァイリマ Stevenson, Vailima」では次のように書きました。――

1887年父親が亡くなり、それ以前に体調を崩して英国内のいろいろな土地での生活を試していたスティーヴンソンは、医者の勧めにしたがって大胆な転 地療養を考えます。1880年に結婚していた年上の妻ファニー・オズボーン Fanny Osbourne の故郷であるアメリカへ渡ったのです。ニューヨークに滞在後、奥さんの郷里である西海岸サンフランシスコに移り、1888年6月、ヨット Casco 号をチャーターして南洋へ航行します(伝記参照 <http://www.archive.org/stream/novelstalesofrob26steviala#page/46/mode/2up>)。 ハワイ群島やタヒチやニュージーランドを訪れて帰米。さらに1889年、義理の息子ロイド・オズボーン Lloyd Osbourne, 1868-1947 も伴って再度航海。1890年4月にシドニーからJanet Nichol 号で3度目の航海に出て、サモア島に400エーカーの土地を購入。Vailima の村に家を建て、1894年脳溢血で急死するまでその地に住みます。

たぶん、話のネタをあとにとっておこうという姑息な気持ちがあったのではなかったか、と思われるのですけれど、最初のニューヨークの滞在というのは、実はアディロンダック山地だったのでした。10月4日の記事「スティーヴンソンの手紙 Letters of Robert Louis Stevenson [Marginalia 余白に]」に挙げた、アメリカのスクリブナーズ社版のスティーヴンソン全集(シッスル版)の第24巻の書簡集II――[Letters II] [Letters and Miscellanies of Robert Louis Stevenson] Letters to His Family and Friends, Selected and Edited with Notes and Introduction by Sidney Colvin II (1899) ――の、9章は "The United States Again: Winter in the Adrondacks" というタイトルで、1887年8月から翌1888年10月までの手紙がおさめられています (pp. 63-127)。8月と9月の手紙は、まだイギリスにいたときのものと、ニューヨーク市からのものですけれど、くわしく書くと、1887年8月21日、スティーヴンソンは、妻、妻の連れ子、未亡人となった自分の母親、そして召使のValentine Roch と5人でロンドンを出航しました。そのころ、アメリカでも、スティーヴンソンは、『宝島』と『ジキル博士とハイド氏』によって、よく知られた作家となっていました。最初友人であったCharles Fairchild のいる Newport に滞在し、まもなくスクリブナーズ社主の Charles Scribner や編集者の E. L. Burlingame と知己を得て、それがその後の仕事につながるようです。スティーヴンソンはコロラドで冬を過ごすことを考えたのですが、冬の厳しい天候を危惧した周囲のアメリカ人がかわりに薦めたのが、ニューヨーク州アディロンダック山地のSaranac Lake 湖畔でした。この土地は保養地として比較的最近知られるようになった場所でした。土地の医者 Dr. Trudeau という人の監察を受けて、1887年9月末から1888年4月までの7ヶ月、スティーヴンソンたちはアディロンダックで過ごすことになります。緯度が高いために、奥さんはあんまり具合いがよくなかったようですが、スティーヴンソンの健康は改善されます。ここでスティーヴンソンは "A Chapter on Dreams" とか "Pulvis et Umbra" など10を超える文章を執筆し、Scribner's Magazine に掲載し、あるいは The Master of Ballantine の大部分を執筆し、息子のロイド・オズボーンがドラフトを書いた The Wrong Box を拡張して書いたりしました。

『あしながおじさん』のなかでアディロンダック山地は、同室のサリー・マクブライドの一家(実家はマサチューセッツ州のウスター)が避暑のキャンプに毎年やってくる場所です。ジュディーは2年生の夏の休暇のはじめにサリーに誘われる ("The McBrides have asked me to spend the summer at their camp in the Adirondacks!" [6月2日の手紙:Penguin Classics, p. 73])のだけれど、あしながおじさんが強引な指示をして、代わりにロック・ウィローへ行くことになるわけです。

そして、入選した短篇小説の賞金で買ったスティーヴンソン全集をもっていったロック・ウィローから、ヴァイリマの話やら、スティーヴンソンの手紙の引用やら、詩の引用やら、宝島の話やらを書き送るのが、この2年生の夏だったのでした。

The Cottage at Saranac Lake Occupied by Robert Louis Stevenson, image from Letters to His Family and Friends, Selected and Edited with Notes and Introduction by Sidney Colvin II (1899), pp. 80-81

女子大のカタログ Vassar College Catalogue [Daddy-Long-Legs]

『あしながおじさん』の1年生の10月中旬の水曜日、ジュディーは名前を変えてジュディーになったことを書き送っています。――

I've changed my name.

I'm still "Jerusha" in the catalogue, but I'm "Judy" every place else.

(わたし名前を変えました。カタログではまだ「ジェルーシャ」ですけれど、ほかはどこでも「ジュディー」です。)

この catalogue というのは何なのか? 邦訳はだいたい「名簿」と訳しているみたいです。辞書を引くと、「アメリカニズム(アメリカ英語)」として、大学で出す便覧や要覧、大学便覧のことだと記載されています。便覧に学生の氏名が載っているということがある(あった)のでしょうか?

作家のジーン・ウェブスターが1897年から1901年まで通ったヴァッサー女子大学のヴァッサー百科 Vassar Encyclopedia を見ると、"Original Course Catalogue" という項目があります。これは大学創立初年度の、やっぱり「授業要綱」みたいなものなのでしょうか。しかし、個人情報というか alumni のプライヴァシーへの配慮なのか、名簿的なものは載せていませんでした。

"Original Course Catalogue" <http://vcencyclopedia.vassar.edu/curriculum/original-course-catalogue/index.html>

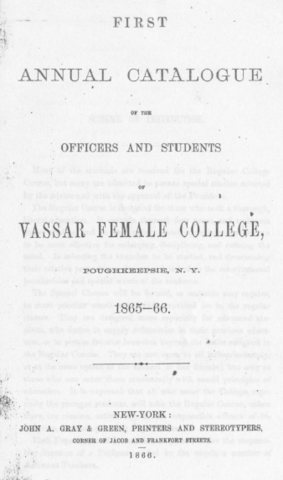

First Annual Catalogue of the Officers and Students of Vassar Female College, Poughkeepsie, N. Y.: 1865-66 ヴァッサー女子大学の最初の「カタログ」 image via Vassar Encylopedia

"Original Course Catalogue Page 1-11"

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>

「1」ページ目には "Conditions of Admission" (入学資格)が、「2」「3」が "Scheme of Instruction" 、「3」が "Collegiate Departments" ――I. (英)文学、II. 古典・独仏文学、III. 数学・自然科学・化学、IV. 天文学、V. 博物学、VI. 生理学、VII. 歴史学・経済学、VIII. 哲学、というような分類みたい ――、「3」の下から「7」まで、エクステンションみたいな感じで音楽学科と芸術学科と体育学科の説明があって、そのあと、年次編成や、教科書と参考書のリスト(「9」「10」)など、当時のカリキュラムがうかがわれる記載があります。

で、名簿はなくて、不明なままだったのですが、先日あらためてInternet Archive を漁っていたら、ありました。同じオリジナルの1865-66年版ではなくて、1890-91年のものですけれど。――

Twenty-Sixth Annual Catalogue of the Officers and Students of Vassar College, Poughkeepsie, N. Y.: 1890-91 <http://www.archive.org/stream/annualcatalogue00collgoog#page/n7/mode/2up>

Twenty-Sixth Annual Catalogue of the Officers and Students of Vassar College, Poughkeepsie, N. Y.: 1890-91

この、オリジナルから25年後の版は、全部で96ページあり・・・・・・あ、今ページをめくっていたら、この年のだけではなくて、何年かの分が合冊になっておりました。あ、あ゛。1897年もあるぅ~♪

ちょっと、出直してきます。つづく~♪

デートと万年カレンダーによるジュディーの誕生日の推定はほんとにあっていたのか? Was the Supposition of Judy's Birthday from Dates and the Perpetual Calendar True [Daddy-Long-Legs]

ヴァッサー女子大学の『要覧 Catalogue』に掲載されている「学年暦 Calendar」を眺めながら、作家のジーン・ウェブスターはこのカレンダーを眺めながら『あしながおじさん』を書いたのかしら、などとぼんやり考えていたのですが、ふと暗い疑念がもたげてきて、調べたところ、過去の記事を訂正する必要が生じました。

8月末の記事「デートと万年カレンダー――ジュディーの誕生日 Dates and the Perpetual Calendar: Judy's Birthday」で、『あしながおじさん』の作品中で一箇所だけ日付と曜日の組み合わせが特定される、4年生の3月5日の手紙(手紙の冒頭で、明日が3月最初の水曜日だとジュディーはいう)から、4年生のカレンダーが何年だったのかを推定しました。以下が推定と結論の部分です――

ふと、思いついたように、ジーン・ウェブスターが卒業した1901年を調べてみます(この年のカレンダーは1878年、1889年、1895年、1907年、1918年、1929年、1935年、1946年、1957年などと同一です)――(1) [The Perfect Perpetual Calendar ] <http://www5a.biglobe.ne.jp/~accent/calendar/F.htm>。

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday __ __ __ __ __ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ビンゴ♪ 1901年の3月5日は火曜日、翌6日は月の第一水曜日でした。

そこで1年前の3年生の11月を確認します。

1900年11月の暦

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat __ __ __ __ __ __ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

ジュディーが、「私先週21になりました」と書いた11月9日は、作者ジーン・ウェブスターがカレンダーに忠実であったならば、日曜日でした。そうすると、単純には11月2日から8日まで。そして昨日や一昨日を「先週」とはふつうは呼ばないでしょうから(わかりませんが、日本人の感覚ではそうでしょう)、11月2日~6日までのあいだにしぼられるのではないでしょうか。

この推論は基本的に間違ってはいないと思うのですけれど、万年カレンダーが教える、(ウェブスターの卒業した1901年の暦は)「1878年、1889年、1895年、1907年、1918年、1929年、1935年、1946年、1957年などと同一」という情報につい目が曇って別の可能性に目が行かなかったのです。

それは1912年、すなわち、10月に『あしながおじさん』の初版がニューヨークのセンチュリー出版社から刊行される年のカレンダーです。下のは、Perpetual Calendar の日本語版というか、「あの日は何曜日? 10000年カレンダー」(「万年」じゃなくて「10000年」なんですが)というサイトの情報です。――

<http://www5a.biglobe.ne.jp/~accent/kazeno/calendar/1912.htm>

1年間の日付のすべてが1901年と同じであるのではありません。閏(うるう)月2月のあとの3月から同一です。1912年の3月5日は火曜日、翌6日は月の第一水曜日なのでした。

ですから、可能性としては、ウェブスターは1912年が卒業の年だったというリアルタイムの物語として『あしながおじさん』の時間を設定していたかもしれないのです。もちろん、その裏側で、自身のヴァッサー在学時のカレンダーと重ねていた可能性もありますけれど。 時代設定ということでいえば、スカートの長さから考えると、自身が大学生だった頃ではなくて、たかだか15~11年位かもしれませんけれど20世紀の1910年代のナウい丈にしているのではなかろうかと思われ〔スカート丈については「ジュディーとパティーのスカート丈 Skirt Length」参照〕。

1912年がオリンピックの開かれるうるう年であること、そして、ついでに言えば、1900年がオリンピックが開かれるけれど100年に1回の非うるう年だったことによって、カレンダーが乱れるとともにモーリちゃんの父の頭も乱れていたようなのでした。

なお、3年生の11月のカレンダーはつぎのようにだいぶズレていますです。――

1911年11月の暦

| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |

| __ | __ | __ | 1 |

2 |

3 |

4 |

| 5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

| 12 |

13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |

| 19 | 20 |

21 |

22 |

23 | 24 | 25 |

| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

__ | __ |

えーと、 3年生になったジュディーが、「私先週21になりました」と書いた11月9日は、作者ジーン・ウェブスターがカレンダーに忠実であったならば、木曜日でした。しぼりなおされるジュディーの誕生日は10月30日から11月4日でしょうか。

『あしながおじさん』でのシャーロット・ブロンテの『ジェーン・エア』からの引用は明示してあるのになんで違っているんだろう [Daddy-Long-Legs]

間があいて、なんだか『あしながおじさん』から離れているなあ、とちょっと反省した師走です。

で、謎が解決されていないままの問題箇所をばーんと出して、冬休みの課題としたいと思います(わけわかめ)。2年生5月4日の手紙は、体育祭の報告から始まるのですが、前の夜に半分徹夜して『ジェーン・エア』を読んでいたことが途中で書かれています。ブロンテ姉妹については、『嵐が丘』を書いたエミリー・ブロンテについては1年生の春の手紙で言及があって、作家の置かれた環境と、作品を生み出す能力について、思索がちょっとだけ巡らされていましたが、孤児の娘を主人公とした『ジェーン・エア』はジュディーの生涯と響きあうところがあり(また、メタなレヴェルでは狂気の奥さんの存在を知るというジーンの生涯と重なるところもあり)、いよいよか、という感じがなきにしもあらず(しかし、あれこれ言うのは今回は控えます)。

さて、引用は、引用符つきと引用符なしと、二箇所あります。

<http://www.archive.org/stream/daddylonglegs00websrich#page/150/mode/2up>

I sat up half of last night reading Jane Eyre. Are you old enough, Daddy, to remember sixty years ago? And, if so, did people talk thatway?

The haughty Lady Blanche says to the footman, "Stop your chattering, knave, and do my bidding." Mr. Rochester talks about the metal welkin when he means the sky; and as for the mad woman who laughs like a hyena and sets fire to bed curtains and tears up wedding veils and bites―it's melodrama of the purest, but just the same, you read and read and read. I can't see how any girl could have written such a book, especially any girl who was brought up in a churchyard. There's something about those Brontes that fascinates me. Their books, their lives, their spirit. Where did they get it? When I was reading about little Jane's troubles in the charity school, I got so angry that I had to go out and take a walk. I understood exactly how she felt. Having known Mrs. Lippett, I could see Mr. Brocklehurst.〔赤字・太字強調付加〕

(昨日の夜の半分は『ジェーン・エア』を読んで夜更かししました。ダディーって、六十年前を覚えているくらいのおとしですか? もしそうならば、昔の人ってあんなふうに話したのですか?

横柄なレディー・ブランチは従僕に言います――「無駄口は叩くでない、下男風情が。言いつけ通りにするのじゃ」 ミスター・ロチェスターは、空を意味して金属の雲居が云々なんて言ってるしー。それからあの狂女、ハイエナのように高笑いしたり、ベッドのカーテンに火をつけ、婚礼の衣装を引き裂き、人に噛みつくだなんて――これは純然たるメロドラマです、が、それでも、読んで読んで読まずにいられません。どうして女の子がこんな本を書けたのか、わたしにはわかりません。特に、教会の敷地から出ることなく育った娘なんかには。このブロンテ姉妹には、あたしを魅了するものが何かあります。彼女たちの本も、彼女たちの生涯も、彼女たちの精神も。彼女らはその精神をどこで得たのでしょう? 慈善学校でまだ小さいジェインが苦労するのを読んでいると、あんまり腹が立って、外に飛びだして散歩せずにいられませんでした。あの子がどんなふうに感じたか、わたしには痛いほどわかる。ミセス・リペットを知っているので、ミスタ・ブロックルハーストの姿をまざまざと目に浮かべられます。)

英語を赤字にした二箇所は、前後しますが、18章と15章に出てきます。なんとなく長めに引いておきます。関連部分を茶色の太字にしておきます。――

"You never felt jealousy, did you, Miss Eyre? Of course not: I need not ask you; because you never felt love. You have both sentiments yet to experience: your soul sleeps; the shock is yet to be given which shall waken it. You think all existence lapses in as quiet a flow as that in which your youth has hitherto slid away. Floating on with closed eyes and muffled ears, you neither see the rocks bristling not far off in the bed of the flood, nor hear the breakers boil at their base. But I tell you―and you may mark my words―you will come some day to a craggy pass in the channel, where the whole of life's stream will be broken up into whirl and tumult, foam and noise: either you will be dashed to atoms on crag points, or lifted up and borne on by some master-wave into a calmer current―as I am now.

"I like this day; I like that sky of steel; I like the sternness and stillness of the world under this frost. I like Thornfield, its antiquity, its retirement, its old crow-trees and thorn-trees, its grey facade, and lines of dark windows reflecting that metal welkin: and yet how long have I abhorred the very thought of it, shunned it like a great plague-house? How I do still abhor―"

He ground his teeth and was silent: he arrested his step and struck his boot against the hard ground. Some hated thought seemed to have him in its grip, and to hold him so tightly that he could not advance. (Chapter 15) 〔茶字・太字強調付加〕

"Indeed, mama, but you can―and will," pronounced the haughty voice of Blanche, as she turned round on the piano-stool; where till now she had sat silent, apparently examining sundry sheets of music. "I have a curiosity to hear my fortune told: therefore, Sam, order the beldame forward."

"My darling Blanche! recollect―"

"I do―I recollect all you can suggest; and I must have my will―quick, Sam!"

"Yes―yes―yes!" cried all the juveniles, both ladies and gentlemen. "Let her come―it will be excellent sport!"

The footman still lingered. "She looks such a rough one," said he.

"Go!" ejaculated Miss Ingram, and the man went.

Excitement instantly seized the whole party: a running fire of raillery and jests was proceeding when Sam returned.

"She won't come now," said he. "She says it's not her mission to appear before the 'vulgar herd' (them's her words). I must show her into a room by herself, and then those who wish to consult her must go to her one by one."

"You see now, my queenly Blanche," began Lady Ingram, "she encroaches. Be advised, my angel girl―and―"

"Show her into the library, of course," cut in the "angel girl." "It is not my mission to listen to her before the vulgar herd either:

I mean to have her all to myself. Is there a fire in the library?"

"Yes, ma'am―but she looks such a tinkler."

"Cease that chatter, blockhead! and do my bidding."

Again Sam vanished; and mystery, animation, expectation rose to full flow once more.

"She's ready now," said the footman, as he reappeared. "She wishes to know who will be her first visitor."

"I think I had better just look in upon her before any of the ladies go," said Colonel Dent. (Chapter 18) 〔茶字・太字・大字強調付加〕

15章のメタル・ウェルキンのほうは原文のままのフレーズで引用されています。welkin は、辞書を見ると、文語とか詩語で、「空」「大空」「上空」「天」「天空」とか書いてあります(ドイツ語のWolke (雲)と語源が同じで、古英語までさかのぼる古い言葉らしい)。小説のなかでは、その表現に至るまでにsky of steelという表現があったりして、金属のメタルの突飛さがやわらいでいるようです。

しかし、この、レディー・ブランチのセリフのブレ・ズレはなんなんでしょうか。a) ジーン・ウェブスターの記憶違い、b) ジーン・ウェブスターの意図的な改変、c) このように表記しているリトールド版みたいな別の版があった。

謎〔灰字・太字・大字強調付加〕

パックス・ティビ Pax Tibi [Daddy-Long-Legs]

朝からの会議に出たあと午後早くに帰宅し、osawa さんの残した更新日記(同時進行多方面のWEB作業の記録)をビール(ほんとうは発泡酒)を注ぎながら、あらためて感心しつつ飲んで、いや読んでいた師走の夕方でした。

2年生1月20日の手紙(バシュキルツェフの天才=狂気に言及した手紙のつぎの手紙)の〆の文句は独・仏・羅が並んでいます。それは外国語の勉強成果の開陳であるだけでなく、手紙本文で、自分の素性のわからなさをあらためて問題にし、ひょっとすると自分はアメリカ人ではないかもしれない(もっとも多くの人々がアメリカ人ではない)という移民の国アメリカに思いをはせる言葉があったり、ロシア人の子孫かもしれないし、ヴァイキングの娘かもしれないし、古代ローマ人の直系かもしれない、みたいなことをあれこれ書いたからでもあるでしょう。

Jean Webster, Daddy-Long-Legs (New York: Century, 1912) <http://www.archive.org/stream/daddylonglegs00websrich#page/126/mode/2up>

「すごくおもろい手紙を今回は書くつもりだったので、申し訳ないです。」と言っているのは、孤児院時代の「スキャンダル」――クッキーを盗んだと責められて脱走を試みたけれど、4マイル走ったところで捕まり、一週間庭で見せしめに棒くいに縛られたという事件――を告白し、そしてそれを書いたところで鐘が鳴ってしまい、委員会に出るため手紙を〆たからです。(でも、あとから続けてもよかったわけですから、これは言い訳であり、それくらい、悲しいことを書いてしまった自分がいた、ということなのでしょうが。)

あと、追伸の、「完璧に確信していること」として、「自分は支那人ではない」というのが、どういう含みなのか、よくわかりません。が、当時は "Chinaman" という言い方自体は、derogatory (侮蔑的)ではなかったのは確かです(世紀末のフランク・ノリスの『マクティーグ』にも出てくるし、1920年代のフィッツジェラルドの小説にも出てくる)。

Auf wiedersehen アウフ・ヴィーダーゼーン(ではまた、さようなら(独))

Cher Daddy シェール・ダディー(親愛なる(仏)ダディー)

Pax tibi! パックス・ティビ!((羅))

で、つぎのようなノートを読んで、意外な読みに半分は感心したのでした――

- パックス・ティビ

- 訳注にも書きましたが、pax tibi=「脛骨の平和」の意味で、脛骨(tibia)は足長さん(Daddy-Long-Legs)の脚(leg)にひっかけた冗談です。

始めはなんのことだかさっぱり分からずじまい。 paxから、足長さんへのいたわりの言葉なのは予想がつくのですが、ラテン語、英語、フランス語の辞書をみても、tibiに類した言葉はtibiaしか見あたらず、成句としての意味も見つかりません。脛骨にからんだ言い伝えや民間信仰などがあるのか調べてみたけど、それらしいものもなし。最後にジュディの冗談の線で考えていたら、布団の中で眠りに着く直前、足長さんのlegとの関連にようやく気がつきました。でもそこで目がさえてしまって、しばらく眠れませんでしたけど。英語で考えていればすぐ気付くのでしょうね。

ちなみに、Pocket版のOxford Latin Dictionaryには、 tibi=reed-pipe(リードパイプ、オーボエ系の楽器)の意味しか載ってなくて、全くの役立たず。安物の辞書は百害あって一利なしです。値段だけは一人前なのに...

急いで手に取った翻訳がたまたま福音館の坪井郁美訳(1970)で、それはたまたまAuf wiedersehen にルビで「さようなら」、とCher Daddy に「おじさん」と振られて、その二行のあとは、「ジュディー」だけ。なぜかPax tibi が落ちていたのでした。

けれども続けて手にした恩地三保子訳は「いずれまた」にルビ「アウフ・ヴィーダゼーエン」、「だいすきなおじさま」にルビ「シェール・ダディ」、そして「ごきげんよう」に「パックス・ティビ」と書いています。角川文庫の厨川圭子訳はAuf wiedersehenに割注で(さようなら)〔Auf wiedersehen(さようなら)〕、「Cher(親愛なる)おじさん」、「Pax tibi(ご安泰を祈ります)」と、日本語に置き換えているのでした。

で、モーリちゃんの父の大学時代に途中で挫折したラテン語(ギリシア語も同様に挫折しました)の知識だと、tibi は二人称単数形人称代名詞の与格(目的格)です〔「あなたに」/to you〕。主格はフランス語と同じでtu。Pax は、Pax romana とか Pax americana とか言われるように、peace (平和)。

そして、あれこれ調べると、"Pax tibi" というフレーズはキリスト教がらみで見つかるようです。――

Pax tibi!: (Lt.) Peace (be) unto thee [you]! Long before the founding of the city, however, St. Mark is said to have traveled to the north of Italy and founded the first Christian community there. When he was traveling back to Rome by sea, his ship stopped at the islands which would one day become Venice. An angel appeared to him saying “Pax tibi, Marce, evangelista meus. Hic requiescet corpus tuum” (Peace unto you, Mark, my Evangelist. Here your body will rest). (http://www.catholicmatch.com/pl/pages/community/articles/details.html?ra=1;id=542)でもマルコの専用ではなくて、カトリックの洗礼式にも入っています。

| Deus omnipotens, Pater Domini nostri Iesu Christi, qui te regeneravit ex aqua et Spiritu Sancto, quique dedit tibi remissionem omnium peccatorum (hic inungit), ipse te liniat Chrismate salutis in eodem Christo Iesu Domino nostro in vitam æternam. R7 : Amen. Sacerdos: Pax tibi. R7 : Et cum spiritu tuo. | May Almighty God, the Father of our Lord Jesus Christ, who has given you new life through water and the Holy Ghost, and forgiven you all your sins (here he anoints the child) himself anoint you with saving Chrism in the same Jesus Christ our Lord, that you may have eternal life. R7 : Amen. Priest: Peace be with you. R7 : And with you. |

(http://members.aol.com/Genesis27Life/TradRiteBaptism.html)

「平和があなたに(あらんことを(願います))」 という意味だと思われ。複数だとPax vobis。浄罪界から10000年免除に値する Deserving Ten Thousand Years Out of Purgatory [Daddy-Long-Legs]

前の記事の Pax tibi がカトリックの祭式の文言なのかどうかは不確かですけれど、『あしながおじさん』に出てくるカトリック的なイメジとして気になっていた箇所(4年生4月12日)――

12th Jan.

Dear Mr. Philanthropist,

Your cheque for my family came yesterday. Thank you so much! I cut gymnasium and took it down to them right after luncheon, and you should have seen the girl's face! She was so surprised and happy and relieved that she looked almost young; and she's only twenty-four. Isn't it pitiful?

Anyway, she feels now as though all the good things were coming together. She has steady work ahead for two months―someone's getting married, and there's a trousseau to make.

'Thank the good Lord!' cried the mother, when she grasped the fact that that small piece of paper was one hundred dollars.

'It wasn't the good Lord at all,' said I, 'it was Daddy-Long-Legs.' (Mr. Smith, I called you.)

'But it was the good Lord who put it in his mind,' said she.

'Not at all! I put it in his mind myself,' said I.

But anyway, Daddy, I trust the good Lord will reward you suitably. You deserve ten thousand years out of purgatory.

Yours most gratefully,

Judy Abbott(慈善・家人《じぜん・いえと》様へ

例の家族のための小切手は昨日届きました。ありがとうございます! 昼食後に、体育の授業をサボってさっそく持って行きました。あの娘《こ》の顔を見せてあげたかった! あまりびっくりしたのと、幸せなのと、安心したので、若返ったみたいに見えたわ。 といってもまだ二十四歳でしかないんだけど。可哀想でしょ?

とにかく、まるで幸運があるだけまとめて舞い込んできたかのような気でいます。 二ヶ月先までずっと仕事もあるし -- どなたかもうすぐ結婚するので、その嫁入り仕度なの。

「ありがとうございます、恵み深き神よ!」と、お母さんはそう叫びました。 あの小さな紙切れが百ドルになるんだとようやく納得してくれたわけ。

「恵み深い神さまじゃなくて」とあたし、「足長父さん《メクラグモ》のおかげです。」 (ミスタ・スミスのおかげ、ちゃんとそう言ったわよ。)

「でも恵み深い神さまが、そう思いつかせて下さったんだわ」とお母さん。

「まさか!思いつかせたのはこのあたしです」とあたし。

それはともあれ、「父さん」、恵み深い神さまなら、きっと相応しく報いて下さることでしょう。 これで煉獄行きの一万年分くらいは儲けたわね。

ありがたく感謝している

ジュディ・アボット

〔osawa さん訳 <http://web.archive.org/web/20040915032219/www.sm.rim.or.jp/~osawa/AGG/daddy/daddy-67.html>〕)

煉獄(purgatory)というのは、ダンテの『神曲』で有名かもしれませんけれど、Heaven と Hell の中間にあって、地上の罪を浄める(そして最後の審判と「永遠の救済」(=いわゆる「選ばれし人」となる)を待つ)場所なので、浄罪界とも呼ばれます。ウィキペディアを引いておきます。――

煉獄(れんごく ラテン語: purgatorium)とは、キリスト教、カトリック教会の教義のひとつ。 すなわち、煉獄とは死後地獄へ至るほどの罪はないが、すぐに天国に行けるほどにも清くない魂が、その小罪を清めるため赴くとされる場所であるとする。第2バチカン公会議以降の教会の現代化の流れにより、現代のカトリック教会においても煉獄について言及されることはほとんどない。

煉獄の教義は、教会の東西分裂以降のカトリック教会にて成立した。このような経緯のため正教会では煉獄を認めない。またプロテスタント教派もルターを始めとして煉獄の教義を認めない。古くは「浄罪界」とも訳される。〔「煉獄」 Wikipedia < http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%85%89%E7%8D%84 >〕

贖宥状(しょくゆうじょう)とは16世紀、カトリック教会が発行した罪の償いを軽減する証明書。免償符、贖宥符とも。ラテン語の "indulgentia" の訳で、日本ではかつて「免罪符」と訳されていたが、"indulgentia" には免罪という意味はない上、贖宥状が「罪のゆるし」を与えるのではなく、「ゆるしを得た後に課せられる罪の償いを軽減する」ものであるため、「免罪符」 という訳語は適当ではないことに注意する必要がある。〔Wikipedia〕

/////////////////////////////////////////////

「贖宥状」 Wikipedia <http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B4%96%E5%AE%A5%E7%8A%B6>

"Indulgence" Wikipedia <http://en.wikipedia.org/wiki/Indulgence>

『あしながおじさん』のなかのサミュエル・ピープス(1) Samuel Pepys in Daddy-Long-Legs [Daddy-Long-Legs]

天国煉獄地獄問題はむつかしいので先送りにします。そして、『あしながおじさん』の重箱のスミツツキは順序は適当なのですけれど、4年生1月12日の煉獄に言及する手紙の次の2月15日の手紙はサミュエル・ピープスなので、そちらに話を移してしまいます。

まずは、テキストを並べてみますか。

15th Feb.

May it please Your Most Excellent Majesty:

This morning I did eat my breakfast upon a cold turkey pie and a goose, and I did send for a cup of tee (a china drink) of which I had never drank before.

Don't be nervous, Daddy--I haven't lost my mind; I'm merely quoting Sam'l Pepys. We're reading him in connection with English History, original sources. Sallie and Julia and I converse now in the language of 1660. Listen to this:

"I went [out] to Charing Cross to see Major Harrison hanged, drawn and quartered: he looking as cheerful as any man could do in that condition." And this: "Dined with my lady who is in handsome mourning for her brother who died yesterday of spotted fever."

Seems a little early to commence entertaining, doesn't it? A friend of Pepys devised a very cunning manner whereby the king might pay his debts out of the sale to poor people of old decayed provisions. What do you, a reformer, think of that? I don't believe we're so bad today as the newspapers make out.

Samuel was as excited about his clothes as any girl; he spent five times as much on dress as his wife--that appears to have been the Golden Age of husbands. Isn't this a touching entry? You see he really was honest. 'Today came home my fine Camlett cloak with gold buttons, which cost me much money, and I pray God to make me able to pay for it.'

Excuse me for being so full of Pepys; I'm writing a special topic on him.

What do you think, Daddy? The Self-Government Association has abolished the ten o'clock rule. We can keep our lights all night if we choose, the only requirement being that we do not disturb others--we are not supposed to entertain on a large scale. The result is a beautiful commentary on human nature. Now that we may stay up as long as we choose, we no longer choose. Our heads begin to nod at nine o'clock, and by nine-thirty the pen drops from our nerveless grasp. It's nine-thirty now. Good night. (Daddy-Long-Legs [Penguin Classics] 117-118)

Samuel Pepys (1633-1703)は、1660年から69年に書かれた Diary 、特に、Great Plague of London (1665-66) の疫病の記録で有名な英国の官僚、政治家です。仕立て屋に生まれますが、ケンブリッジ大学を卒業し、役人になり、1660年の王政復古下で、親戚のエドワード・モンタギューに推薦されて海軍の長官秘書(書記官)という地位にまで昇ります。妻のエリザベスはフランスから亡命してきたたプロテスタントの娘でした。

ピープスのE-text はいろいろあるみたいですけれど、注釈が挿入されている19世紀末の版が良いかな、と思います(Project Gutenberg)。もしかするとジュディー=ジーンが使用した版かもしれませんし。――THE DIARY OF SAMUEL PEPYS M.A. F.R.S. /CLERK OF THE ACTS AND SECRETARY TO THE ADMIRALTY /TRANSCRIBED FROM THE SHORTHAND MANUSCRIPT IN THE PEPYSIAN LIBRARY MAGDALENE COLLEGE CAMBRIDGE BY THE REV. MYNORS BRIGHT M.A. LATE FELLOW AND PRESIDENT OF THE COLLEGE (Unabridged) /WITH LORD BRAYBROOKE'S NOTES /By Samuel Pepys /Edited With Additions By

Henry B. Wheatley F.S.A. (London: George Bell & Sons, 1893) <http://www.gutenberg.org/files/157/157.txt> <http://www.gutenberg.org/files/4118/4118.txt>

<http://infomotions.com/etexts/gutenberg/dirs/4/1/2/4125/4125.htm>

DIARY OF SAMUEL PEPYS.SEPTEMBER 1660

6th. This morning Mr. Sheply and I did eat our breakfast at Mrs. Harper's, (my brother John' being with me,) [John Pepys was born in 1641, and his brother Samuel took great interest in his welfare, but he did not do any great credit to his elder.] upon a cold turkey-pie and a goose. From thence I went to my office, where we paid money to the soldiers till one o'clock, at which time we made an end, and I went home and took my wife and went to my cosen, Thomas Pepys, and found them just sat down to dinner, which was very good; only the venison pasty was palpable beef, which was not handsome. After dinner I took my leave, leaving my wife with my cozen Stradwick,--[Elizabeth, daughter of Richard Pepys, Lord Chief Justice of Ireland, and wife of Thomas Stradwick.]--and went to Westminster to Mr. Vines, where George and I fiddled a good while, Dick and his wife (who was lately brought to bed) and her sister being there, but Mr. Hudson not coming according to his promise, I went away, and calling at my house on the wench, I took her and the lanthorn with me to my cosen Stradwick, where, after a good supper, there being there my father, mother, brothers, and sister, my cosen Scott and his wife, Mr. Drawwater and his wife, and her brother, Mr. Stradwick, we had a brave cake brought us, and in the choosing, Pall was Queen and Mr. Stradwick was King. After that my wife and I bid adieu and came home, it being still a great frost.

25th. To the office, where Sir W. Batten, Colonel Slingsby, and I sat awhile, and Sir R. Ford[Sir Richard Ford was one of the commissioners sent to Breda to desire Charles II. to return to England immediately.] coming to us about some business, we talked together of the interest of this kingdom to have a peace with Spain and a war with France and Holland; where Sir R. Ford talked like a man of great reason and experience. And afterwards I did send for a cup of tee [That excellent and by all Physicians, approved, China drink, called by the Chineans Tcha, by other nations Tay alias Tee, is sold at the Sultaness Head Coffee-House, in Sweetings Rents, by the "Royal Exchange, London." "Coffee, chocolate, and a kind of drink called tee, sold in almost every street in 1659."--Rugge's Diurnal. It is stated in "Boyne's Trade Tokens," ed. Williamson, vol. i., 1889, p. 593 "that the word tea occurs on no other tokens than those issued from 'the Great Turk' (Morat ye Great) coffeehouse in Exchange Alley. The Dutch East India Company introduced tea into Europe in 1610, and it is said to have been first imported into England from Holland about 1650. The English "East India Company" purchased and presented 2 lbs. of tea to Charles II. in 1660, and 23 lbs. in 1666. The first order for its importation by the company was in 1668, and the first consignment of it, amounting to 143 lbs., was received from Bantam in 1669 (see Sir George Birdwood's "Report on the Old Records at the India Office," 1890, p. 26). By act 12 Car. II., capp. 23, 24, a duty of 8d. per gallon was imposed upon the infusion of tea, as well as on chocolate and sherbet.] (a China drink) of which I never had drank before, and went away. Then came Col. Birch and Sir R. Browne by a former appointment, and with them from Tower wharf in the barge belonging to our office we went to Deptford to pay off the ship Success, which (Sir G. Carteret and Sir W. Pen coming afterwards to us) we did, Col. Birch being a mighty busy man and one that is the most indefatigable and forward to make himself work of any man that ever I knew in my life. At the Globe we had a very good dinner, and after that to the pay again, which being finished we returned by water again, and I from our office with Col. Slingsby by coach to Westminster (I setting him down at his lodgings by the way) to inquire for my Lord's

OCTOBER 1660

DIARY OF SAMUEL PEPYS.

JULY 1661

3rd. To Westminster to Mr. Edward Montagu about business of my Lord's, and so to the Wardrobe, and there dined with my Lady, who is in some mourning for her brother, Mr. Saml. Crew, who died yesterday of the spotted fever. So home through Duck Lane' to inquire for some Spanish books, but found none that pleased me. So to the office, and that being done to Sir W. Batten's with the Comptroller, where we sat late talking and disputing with Mr. Mills the parson of our parish. This day my Lady Batten and my wife were at the burial of a daughter of Sir John Lawson's, and had rings for themselves and their husbands. Home and to bed.

DIARY OF SAMUEL PEPYS.

JULY 1660

July 1st. This morning came home my fine Camlett cloak, [Camlet was a mixed stuff of wool and silk. It was very expensive, and later Pepys gave L24 for a suit. (See June 1st, 1664.)] with gold buttons, and a silk suit, which cost me much money, and I pray God to make me able to pay for it. I went to the cook's and got a good joint of meat, and my wife and I dined at home alone. In the afternoon to the Abbey, where a good sermon by a stranger, but no Common Prayer yet. After sermon called in at Mrs. Crisp's, where I saw Mynheer Roder, that is to marry Sam Hartlib's sister, a great fortune for her to light on, she being worth nothing in the world. Here I also saw Mrs. Greenlife, who is come again to live in Axe Yard with her new husband Mr. Adams. Then to my Lord's, where I staid a while. So to see for Mr. Creed to speak about getting a copy of Barlow's patent. To my Lord's, where late at night comes Mr. Morland, whom I left prating with my Lord, and so home.

うわっ。字が多すぎて見にくいですね。色付けをしてなんとか対応をわかりやすくしてみます。

と書いたときには真っ黒だったのですけれど、色とりどりにしても距離がありすぎてわからんですねー。出直してきます。

あ、最後っ屁的にひとつだけ注釈をば・・・・・・ピープスがチャリング・クロスで処刑を目撃したMajor Harrisonというのは、Thomas Harrison (1608[06?]-October 13, 1660).というピューリタン革命の際の海軍軍人で、国王Charles 1世の死刑執行令状に署名したひとりでしたが、Cromwell に対する反乱を疑われて投獄(1655)され、王政復古の際にも妥協も亡命も拒んで処刑されたのでした。quarter という動詞は「四」に関係ありそうですけれど、辞書を見ると《古》罪人の死体を四つ裂きにする」「手足をばらばらにする(dismember)」などと書かれています。絞首して死んだ後に四つ裂きにするのですね。

『あしながおじさん』のなかのサミュエル・ピープス(2) Samuel Pepys in Daddy-Long-Legs (2) [Daddy-Long-Legs]

重箱の隅をつつくという姿勢を忘れていたことに気づきました。細かくいきます。

4年生2月15日の手紙。

15th Feb.

May it please Your Most Excellent Majesty:

This morning I did eat my [←our] breakfast upon a cold turkey[-]pie and a goose, and I did send for a cup of tee (a china drink) of which I had never drank before.

(謹みてやんごとなき陛下にお伺い申し上げ候

今朝まっこと私は七面鳥の冷製パイと鵞鳥をば朝食にいただき、かつて飲したことのない茶(支那の飲料)を一杯まっこと所望いたしました。)

この本文の最初のパラグラフは、サミュエル・ピープスの1660年9月6日の日記と同月25日の日記の飲食の文章の貼りあわせでできています。9月6日の日記では、Sheply 氏(この人は、ピープスの親戚で彼を重用してくれたエドワード・モンタギューの使用人です)と一緒に、かつ弟のJohn も伴って、Harper's (これは店で、はーパー夫人というのがおかみではないかと思うのですが不詳)で朝飯から肉類を食ってから仕事場に行って兵士に給料を手渡し、帰宅後妻のエリザベスといとこのトマス・ピープスの家へ行き、ちょうど昼飯(dinner) のところで、どうやらそれを相伴して、いとこのストラドウィックのところに妻を残してウェストミンスターにヴァインズ氏を訪ね、ヴァイオリンを弾き(? fiddled)、でもハドソン氏が来なかったので家に戻って女中とランタンを伴って再びいとこのストラドウィックの家に行って、たらふく〔昼飯も "good" と言っているので、単純に「おいしい」かも。それだと、語彙不足の感いなめず〕夕食を食い、そこには父と母と兄弟と妹といとこのスコットとその妻とドローウォーター氏とその妻とその弟と、ストラドウィック氏がいて、立派なケーキをもってこさせた。それから暇乞いをして我が家に戻った、みたいなことがダラダラと書かれています。へたくそな英語だこと。

DIARY OF SAMUEL PEPYS.

SEPTEMBER 16606th. This morning Mr. Sheply and I did eat our breakfast at Mrs. Harper's, (my brother John being with me,) upon a cold turkey-pie and a goose. From thence I went to my office, where we paid money to the soldiers till one o'clock, at which time we made an end, and I went home and took my wife and went to my cosen, Thomas Pepys, and found them just sat down to dinner, which was very good; only the venison pasty was palpable beef, which was not handsome. After dinner I took my leave, leaving my wife with my cozen Stradwick, and went to Westminster to Mr. Vines, where George and I fiddled a good while, Dick and his wife (who was lately brought to bed) and her sister being there, but Mr. Hudson not coming according to his promise, I went away, and calling at my house on the wench, I took her and the lanthorn with me to my cosen Stradwick, where, after a good supper, there being there my father, mother, brothers, and sister, my cosen Scott and his wife, Mr. Drawwater and his wife, and her brother, Mr. Stradwick, we had a brave cake brought us, and in the choosing, Pall was Queen and Mr. Stradwick was King. After that my wife and I bid adieu and came home, it being still a great frost.

25th. To the office, where Sir W. Batten, Colonel Slingsby, and I sat awhile, and Sir R. Ford coming to us about some business, we talked together of the interest of this kingdom to have a peace with Spain and a war with France and Holland; where Sir R. Ford talked like a man of great reason and experience. And afterwards I did send for a cup of tee (a China drink) of which I never had drank before, and went away. Then came Col. Birch and Sir R. Browne by a former appointment, and with them from Tower wharf in the barge belonging to our office we went to Deptford to pay off the ship Success, which (Sir G. Carteret and Sir W. Pen coming afterwards to us) we did, Col. Birch being a mighty busy man and one that is the most indefatigable and forward to make himself work of any man that ever I knew in my life. At the Globe we had a very good dinner, and after that to the pay again, which being finished we returned by water again, and I from our office with Col. Slingsby by coach to Westminster (I setting him down at his lodgings by the way) to inquire for my Lord's coming thither (the King and the Princess.

そして9月25日の日記では、職場で国際情勢について談話した後、中国茶を注文にやった、みたいに書かれています。このtee は、Braybrooke(ならびにHenry B. Wheatleyの追補)の注釈で、以下のように詳しい歴史的説明があります。――

[That excellent and by all Physicians, approved, China drink, called

by the Chineans Tcha, by other nations Tay alias Tee, is sold at the

Sultaness Head Coffee-House, in Sweetings Rents, by the "Royal

Exchange, London." "Coffee, chocolate, and a kind of drink called

tee, sold in almost every street in 1659."--Rugge's Diurnal. It is

stated in "Boyne's Trade Tokens," ed. Williamson, vol. i., 1889,

p. 593 "that the word tea occurs on no other tokens than those

issued from 'the Great Turk' (Morat ye Great) coffeehouse in

Exchange Alley. The Dutch East India Company introduced tea into

Europe in 1610, and it is said to have been first imported into

England from Holland about 1650. The English "East India Company"

purchased and presented 2 lbs. of tea to Charles II. in 1660, and 23

lbs. in 1666. The first order for its importation by the company

was in 1668, and the first consignment of it, amounting to 143 lbs.,

was received from Bantam in 1669 (see Sir George Birdwood's "Report

on the Old Records at the India Office," 1890, p. 26). By act 12

Car. II., capp. 23, 24, a duty of 8d. per gallon was imposed upon

the infusion of tea, as well as on chocolate and sherbet.]<http://infomotions.com/etexts/gutenberg/dirs/4/1/2/4125/4125.htm>

オランダの東インド会社が茶をヨーロッパにもたらしたのが1610年、オランダからイギリスに最初に輸入されたのが1650年ごろといわれているとか、あれこれ薀蓄が書かれています(詳細の訳は省略)。ピープスはコーヒーハウスに茶を注文に人をやったということなんでしょうか。そのあとの "and went away" って誰なんでしょう。わからず。一度仕事場を離れたということなのでしょうか。でも会見を約束していた人間がそのあとやってきます。いやあ、まったくわかりません。で、また飯を食っています。

ともあれ、こういう次第で、ジュディー=ジーンは、違う日付の日記エントリーを合成し、代名詞を変えたり、あるいはなぜか大文字のChinaを小文字のchina に変えたりしています(これは編集者のミス・誤解による改変かも知れず――ふつう「中国の」の意味の形容詞はChinese でしょうし、china だと形容詞としては「陶磁器製の」の意味ですから)。

あと、目に付くのは、"did eat" と "did send" という、今の英語だと「強調」とされる動詞の過去形のつくりかたで、明らかにジュディー=ジーンはそのへんを面白がっているとまっこと思われました。

それから、冒頭の "May it please Your Most Excellent Majesty" もピープスの日記から引いてきたものです。これは、1660年10月7日の手紙で、国王に手紙を書こうとしている人間に添削の相談を受けたことを書き記し、記憶に残っている手紙の文言を日記に書き留めているなかに出てくるのです。――

[. . .] And as much of the letter as I can remember, is thus:

"May it please your Most Excellent Majesty," and so begins. (「謹みてやんごとなき陛下にお伺い申し上げ候」とかなんとかいうふうに始まる)

"That he yesterday received from General Monk his Majesty's letter and direction; and that General Monk had desired him to write to the Parliament to have leave to send the vote of the seamen before he did send it to him, which he had done by writing to both Speakers; but for his private satisfaction he had sent it thus privately (and so the copy of the proceedings yesterday was sent him), and that this come by a gentleman that came this day on board, intending to wait upon his Majesty, that he is my Lord's countryman, and one whose friends have suffered much on his Majesty's behalf. That my Lords Pembroke and Salisbury are put out of the House of Lords. That my Lord is very joyful that other countries do pay him the civility and respect due to him; and that he do much rejoice to see that the King do resolve to receive none of their assistance (or some such words), from them, he having strength enough in the love and loyalty of his own subjects to support him. That his Majestyhad chosen the best place, Scheveling, for his embarking, and that there is nothing in the world of which he is more ambitious, than to have the honour of attending his Majesty, which he hoped would be speedy. That he had commanded the vessel to attend at Helversluce--[Hellevoetsluis, in South Holland]--till this gentleman returns, that so if his Majesty do not think it fit to command the fleet himself, yet that he may be there to receive his commands and bring them to his Lordship. He ends his letter, that he is confounded with the thoughts of the high expressions of love to him in the King's letter, and concludes, "Your most loyall, dutifull, faithfull and obedient subject and servant, E. M."

ということで、ピープスの日記のなかの、手紙について(引用的に)書かれている部分を、手紙になかば引用的に利用している、ジュディーなのでした。

『あしながおじさん』のなかのサミュエル・ピープス(3) Samuel Pepys in Daddy-Long-Legs (3) [Daddy-Long-Legs]

細かく刻んで進みます。

4年生2月15日の手紙の全文はその1に載せました(日本語訳は付けませんでしたが)。つづく第2・第3段落です。

あ、ここではセンチュリー初版(1912) のファクシミリを載せておきます、やっぱり。

(クリックで拡大)

あら。最初の"May it . . ." のところってイタリック(斜体)だったのね。 ・・・・・・うわっ。直さなくっちゃ。

Don't be nervous, Daddy―I haven't lost my mind; I'm merely quoting Sam'l Pepys. We're reading him in connection with English History, original sources. Sallie and Julia and I converse now in the language of 1660. Listen to this:

"I went [out] to Charing Cross to see Major Harrison hanged, drawn and quartered: he looking as cheerful as any man could do in that condition." And this: "Dined with my lady who is in handsome [←some] mourning for her brother who died yesterday of spotted fever."

(心配なさらないで、ダディー――わたしは気がヘンになってはいません。サミュル・ピープスを引用しているだけです。「英国史」がらみでわたしたちはピープスを読んでいます、原典を。サリーとジュリアとわたしはいま1600年の言葉で会話をしています。聞いてみてください――

「チャリング・クロスに、ハリソン少佐が絞首され引き回され〔臓腑を抜かれ drawn の意味については「Hanged, Drawn and Quartered」で検証しました〕四つ裂きにされるさまを見物に出かけた。彼はかような状況で可能な限り陽気そうに見えた。」 それからこれ――「昨日発疹チフスで死んだ兄のためたっぷり喪に服している夫人と外食をした」)

この英語は、特に古い文体という感じはしないと思われますし、死を平然と扱うさまに違和感を覚えて引いているのではないかと思われます(がよくわかりません)。特殊なスタイルの英語を会話に入れて遊ぶというのは、以前の、スティーヴンソンの海賊・海事用語をジャーちゃんと言い合いした夏のエピソードを思い起こさせます。 osawaさんは工夫しておもしろみが出るように訳していました――「チャリング・クロスにまかり越し、ハリソン少佐が絞首の後、四肢を四つ裂きにされる様を見届けたり。かくの如き立場にありし者に比し、愉しげなること是に過ぐる者なかるべし。」それからこれも。「喪中にて見目麗しく装ひたる奥方と夕餉を共にす。奥《あれ》の兄が昨日、斑点熱で死におほせたればなり。」 ©osawa

もとになったピープスの日記の文章は1660年10月13日(トマス・ハリソンの処刑)と1661年7月3日の、それぞれ冒頭近くです。

DIARY OF SAMUEL PEPYS.

OCTOBER 1660

DIARY OF SAMUEL PEPYS.

JULY 1661

3rd. To Westminster to Mr. Edward Montagu about business of my Lord's, and so to the Wardrobe, and there dined with my Lady, who is in some mourning for her brother, Mr. Saml. Crew, who died yesterday of the spotted fever. So home through Duck Lane' to inquire for some Spanish books, but found none that pleased me. So to the office, and that being done to Sir W. Batten's with the Comptroller, where we sat late talking and disputing with Mr. Mills the parson of our parish. This day my Lady Batten and my wife were at the burial of a daughter of Sir John Lawson's, and had rings for themselves and their husbands. Home and to bed.

「四つ裂き」がどういう形式か調べがついていませんが、ピープスの日記のつづく部分では、切り刻まれたハリソンのクビ(頭)と心臓が人々に示され、歓喜の声があがったこと、死ぬ前にハリソンが、自分を裁いたものを裁くべく、キリストとともに必ず再臨すると言ったそうだということなど書かれています。あと、カキを食ってから家に帰ったら、ものが散らかっているので奥さんに怒って、腹立ちまぎれにオランダ土産のカゴを蹴飛ばして壊してしまってまいった、など書かれています。

7月3日の手紙のmy Lady というのは、その奥さんのエリザベスですが、〔間違えていました。二日記のなかでmy Lady と呼ばれるのはさまざまな奥方です――my Lady Wrightとかmy Lady Pickeringとかmy Lady Monkとか〕フランスから移民してきたプロテスタント(ユグノー)の娘でした(1655年、Elisabeth de St. Michel が14歳のときにSamuel と結婚)。〔Crewe という注も考えあわせると、この夫人はJohn Crewe の娘で、Sir Edward Montagu (1625生まれ) の妻のJamima [Jemima, Jamimah] と考えて間違いないと思います。要するに、 Edward Montagu が名指されているので、my Lady はその夫人となるのでした〕日記では、the Wardrobe (これは1666年のロンドンの大火で焼けおちたthe Great Wardrobe という建物のことだと思われ)に行き、そこで (there) 奥方と夕食をとった、と書かれており、それを、ただ「奥方と食事をした Dined with my lady 」だけにするのは、なんだか文章として変だと思います(情報がふつうすぎるから)。それから、日記の原文は "in some mourning" と、曖昧なことばづかいになっているのを、ジュディー=ジーンは、some を handsome に改変しています。おちゃめです。

spotted fever はおそらく発疹チフスだと思うのですが、エリザベスもtyphoid fever にかかってサミュエルはおおいに心配します。ふたりの関係は、少なくともサミュエルには愛人が複数おり、いっぽうサミュエルは妻を疑って嫉妬に燃えたりしていたようです。エリザベスは1669年で若死にしてしまいます。

Elisabeth Pepys, c.1666 (1640-69) image via Wikimedia <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Elizabeth_Pepys.jpg>

Samuel Pepys, c.1666 (1633-1703) image via Wikipedia <http://en.wikipedia.org/wiki/File:Samuel_Pepys.jpg>

/////////////////

1660年の日記 <http://infomotions.com/etexts/gutenberg/dirs/4/1/2/4125/4125.htm>

1661年の日記 <http://www.gutenberg.org/files/4131/4131-h/4131-h.htm>

"Elizabeth Pepys (wife, b. St Michel)" in The Diary of Samuel Pepys: Dairy entries from the 17th century London diary <http://www.pepysdiary.com/p/150.php>

Hanged, Drawn and Quartered――『あしながおじさん』のなかのサミュエル・ピープス(4) Samuel Pepys in Daddy-Long-Legs (4) [Daddy-Long-Legs]

〔直前の記事「『あしながおじさん』のなかのサミュエル・ピープス(3) Samuel Pepys in Daddy-Long-Legs (3)」の補足的な記事です〕

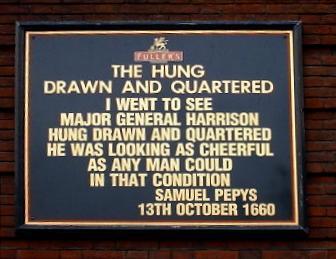

サミュエル・ピープスの日記におけるトマス・ハリソンの処刑目撃のくだりは有名で、英語のウィキペディアの "Thomas Harrison" にもピープスが言及され、また、ピープスの言葉に由来するパブが紹介されています。――

Samuel Pepys wrote an eyewitness account of the execution at Charing Cross, in which Major General Harrison was dryly reported to be "looking as cheerful as any man could do in that condition". This account is also quoted on a large plaque on the wall of the Hung, Drawn and Quartered public house near Pepys Street, where the diarist lived and worked in the Navy Office. In his final moments, as he was being led up the platform, the hang-man asked for his forgiveness. Upon hearing his request Thomas Harrison replied, "I do forgive thee with all my heart... Alas poor man, thou doith it ignorantly, the Lord grant that this sin may be laid to thy charge." Thomas Harrison then gave all of the money that remained in his pockets to his executioner and was thereafter executed. [“Thomas Harrison,” Wikipedia <http://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Harrison_(soldier) >]

image via Wikipedia <http://en.wikipedia.org/wiki/File:Hdq.png>

ピープス・ストリートのパブ "The Hung Drawn and Quartered" の plaque (看板)にはジュディーが引いているのと同じ箇所が引かれています。が、ちょっとまた英語が編集されているようです。

ピープスの日記原文――"I went out to Charing Cross, to see Major-general Harrison hanged, drawn; and quartered; which was done there, he looking as cheerful as any man could do in that condition."

ジュディーの手紙――"I went [out] to Charing Cross to see Major Harrison hanged, drawn and quartered: he looking as cheerful as any man could do in that condition."

看板――"I went to see Major General Harrison hung drawn and quartered /He was looking as cheerful as any man could in that condition"

ところで、ピープスの日記のつづく一文、"He was presently cut down, and his head and heart shown to the people, at which there was great shouts of joy." (彼はまもなく(絞首のロープを切って)降ろされ、首と心臓とが人々に示され、大きな歓喜の叫びがあがった)を昨日の夜読んで、眠っている間に自分の間違いに気づきました。 "cut down" は「切り刻まれ」ではないような気がしますが、行なわれていることは死体の切断であることは確かです。で、 "drawn" の意味を、辞書でいうと「《史》(罪人を)すのこそり(hurdle) などに載せて刑場に引いていく」という、我が国の「引き回し」みたいに考えていたのですが、それだと時間の順序があいません。となると、「引き抜く」「抜き取る」のほうのdraw で、リーダーズ英和辞典だと「〈鳥など〉のはらわたを抜く」というのと類推的に、内臓を抜くことかな、と。

オックスフォード英語辞典を見ます。「引き回し」については4番の "To drag (a criminal) at a horse's tail, or on a hurdle or the like, to the place of execution; formerly a legal unishment of high treason." とあるものです。1568年の用例――"Because he came of the bloud royal.. he was not drawne, but was set upon an horse, and so brought to the place of execution, and there hanged." 王家の血筋(bloud royal) なので "draw" はされず馬に乗せられて処刑場まで行き、そこで絞首された、ということです。1769年の用例――"That the offender [in cases of high treason] be drawn to the gallows, and not be carried or walk." 大罪の場合には罪人は絞首台まで "draw" される、ということです。そして1890年の用例(伝記辞典の記載)――"[Garnett] was sentenced to be drawn, hanged, disembowelled, and quartered." ガーネットさんの刑は、"draw" そして"hang" そして "disembowel" そして "quarter" という内容です。

この最後の用例のなかの "disembowel(led)" というのが「はらわたを抜き出す」「腹を裂く」という意味であって、draw はやっぱり「引き回し」ですねー。

そうして、「わたぬき」のほうのdraw は50番に出てきます。――

To draw out the viscera or intestines of; to disembowel (a fowl, etc. before cooking, a traitor or other criminal after hanging). 〔内臓や腸を抜き取る;はらわたを抜き出す(disembowel) (調理の前に家禽など、絞首のあとに謀反人や罪人を)

そして、この定義には、腑に落ちる説明がポイントを落として添えられているのでした。――

In many cases of executions it is uncertain whether this, or sense 4, is meant. The presumption is that where drawn is mentioned after hanged, the sense is as here.〔処刑の多くの事例で、この意味か、あるいは4番の意味なのか、確かでない。絞首 (hanged)のあとに drawn が言及されているならば、この意味であると推定される〕

なるほどね。

ということで hanged, drawn, and quartered は絞首、臓物引き抜き、四つ裂き、でした。翻訳を見たら、drawn を訳し落としているものもあるけれど、遠藤寿子も厨川圭子も、臓腑を引き抜く、とちゃんと訳しておりました。失礼。

あら、ウィキペディアの Thomas Harrison を読み直していたら、"hanged, drawn and quarterd" のフレーズが青くなってリンクがありました。げげげー。項目が立っています。 "Hanged, drawn and quartered" <http://en.wikipedia.org/wiki/Hanged,_drawn_and_quartered> 。しかも日本語のウィキペディアにも「首吊り・内臓抉り・四つ裂きの刑」として対応記事がありました。失礼。

なお、英語のほうには免責的な注記はありませんが、日本語のほうは「この項目には暴力的または猟奇的な記述・表現が含まれています。」と冒頭に掲げられているので、よい子は見ないほうがいいです。

しかし、自分は読んでたいへん腑に落ちました。英語のほうには、ここでもまたパブのプラックとピープスの日記が合わせて引用されています。

なお、トマス・ハリソンは国王チャールズ1世の処刑執行令状に署名したひとりで、それによってあとから王政復古後に、"regicide" (国王殺し; 弑逆罪,大逆罪)に問われたのです。英国史で大文字で the Regicides というとチャールズ1世を死刑に処した高等法院判事たちのことを指すのだそうです。フランス史だとルイ16世を死刑に処した国民公会のメンバーたち。

Handsome Mourning と Some Mourning――『あしながおじさん』のなかのサミュエル・ピープス(5) (Hand)Some Mourning: Samuel Pepys in Daddy-Long-Legs (5) [Daddy-Long-Legs]

Don't be nervous, Daddy―I haven't lost my mind; I'm merely quoting Sam'l Pepys. We're reading him in connection with English History, original sources. Sallie and Julia and I converse now in the language of 1660. Listen to this:

"I went [out] to Charing Cross to see Major Harrison hanged, drawn and quartered: he looking as cheerful as any man could do in that condition." And this: "Dined with my l [←L]ady who is in handsome [←some] mourning for her brother who died yesterday of spotted fever."

(心配なさらないで、ダディー――わたしは気がヘンになってはいません。サミュル・ピープスを引用しているだけです。「英国史」がらみでわたしたちはピープスを読んでいます、原典を。サリーとジュリアとわたしはいま1600年の言葉で会話をしています。聞いてみてください――

「チャリング・クロスに、ハリソン少佐が絞首され引き回され〔臓腑を抜かれ drawn の意味については「Hanged, Drawn and Quartered」で検証しました〕四つ裂きにされるさまを見物に出かけた。彼はかような状況で可能な限り陽気そうに見えた。」 それからこれ――「昨日発疹チフスで死んだ兄のためたっぷり喪に服している夫人と外食をした」) [Penguin Classics 117]この英語は、特に古い文体という感じはしないと思われますし、死を平然と扱うさまに違和感を覚えて引いているのではないかと思われます(がよくわかりません)。

[・・・・・・]

DIARY OF SAMUEL PEPYS.

JULY 1661

3rd. To Westminster to Mr. Edward Montagu about business of my Lord's, and so to the Wardrobe, and there dined with my Lady, who is in some mourning for her brother, Mr. Saml. Crew, who died yesterday of the spotted fever. So home through Duck Lane' to inquire for some Spanish books, but found none that pleased me. So to the office, and that being done to Sir W. Batten's with the Comptroller, where we sat late talking and disputing with Mr. Mills the parson of our parish. This day my Lady Batten and my wife were at the burial of a daughter of Sir John Lawson's, and had rings for themselves and their husbands. Home and to bed.〔「『あしながおじさん』のなかのサミュエル・ピープス(3) Samuel Pepys in Daddy-Long-Legs (3)」〕

自分の前の記事を引用しちゃったりして、父としていや遅々として進みませんがご容赦を。

ジュディーはサミュエル・ピープスの日記原文の "in some mourning for her brother" を"in handsome mourning for her brother" に変更しています。この改変によって何が起こったのか、気になって気になって。

というのも、自分は "some" という、漠然とした量を、"handsome" (=considerable) というたっぷりした量の「喪」に変更したとばかり考えておったのですけれど、『あしながおじさん』の翻訳の多くは、ピープスの奥さんが派手な喪服で着飾っているさま、ととっておるからです。

mourning という言葉は抽象的に「喪」の意味と、具象的に「喪服」の意味があります。 だから、"handsome mourning" というフレーズになったとたんに「喪」ではなくて「喪服」という具体性を帯びて読まれるのは、わかります。以下はなかばひまつぶしに "handsome mourning" の具体例の列挙です。個人的には葬式・埋葬関係の歴史への興味をひきずっており。

.jpg)

1860年代の喪服 image via 19th Century Mourning Clothing <http://19thcenturyartofmourning.com/19th_century_mourning_clothing.htm>

(1) イギリスの女性作家 Elizabeth Gaskell (1810-65) の小説 Ruth (1853) の第36章 "The End"――

Mrs. Farquhar had comforted the bitterness of Sally's grief by giving her very handsome mourning. At any rate, she felt oddly proud and exulting when she thought of her new black gown; but, when she remembered why she wore it, she scolded herself pretty sharply for her satisfaction, and took to crying afresh with redoubled vigour. She spent the Sunday morning in alternately smoothing down her skirts and adjusting her broad hemmed collar, or bemoaning the occasion with tearful earnestness. But the sorrow overcame the little quaint vanity of her heart, as she saw troop after troop of humbly-dressed mourners pass by into the old chapel. They were very poor--but each had mounted some rusty piece of crape, or some faded black ribbon. The old came halting and slow--the mothers carried their quiet, awe-struck babes. <http://books.google.co.jp/books?id=2PZxjZYnNQUC&pg=PT296&lpg=PT296&dq=%22handsome+mourning%22&source=bl&ots=gXtlbYyUPv&sig=ZCJQXHwZdohieVBW7xpUBenTGDs&hl=ja&ei=4642S9WLI43e7AOXxeD2CQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=8&ved=0CC4Q6AEwBw#v=onepage&q=%22handsome%20mourning%22&f=false>

ファーカー夫人 (Mrs. Farquhar) の新調の黒のガウンは、粗末ななりをした貧しい弔問者たちの 一団 (troop after troop of humbly-dressed mourners) と対比されていて、 "handsome mourning" は、やはり喪服の立派さにかかわるのでしょうか。あ、つうか、giving とあるので、サリーに与えた喪服が mourning ですか。ですね。

(2) イギリスの女性児童作家 Charlotte Yonge (1823-1901) のThe Two Sides of the Shield の第6章 "Persecution"――

Nor had her [Dolores'] handsome mourning been taken from her and old clothes of her cousin substituted for it. No, but she had been cruelly pulled about between Mrs. Halfpenny and the Silverton dressmaker with a mouthful of pins; and Aunt Lily had insisted on her dress being trimmed with velvet, instead of the jingling jet she preferred. <http://www.archive.org/stream/twosidesofshield00yonguoft#page/86/mode/2up/search/mourning>

いとこの古着に替えられなかった "it" が handsome mourning なので、明らかに喪服の意味です。

(3) 1802年Mount Vernon のMartha Washington という女性がしたためた遺言状――

Item it is my will and desire that Anna Maria Washington the daughter of my niece be put into handsome mourning at my death at the expense of my estate and I bequeath to her ten guineas to buy a ring. (一つ。私の姪の娘アンナ・マライア・ワシントンが私の死に際して私の遺産からの出費により "handsome mourning" に服せるよう希望し遺言する。また、指輪を一個買うために10ギニーを遺贈する。) <http://www.fairfaxcounty.gov/courts/circuit/pdf/mwtranscript.pdf>

「服せる」と訳しましたが "put into" は「着せる」の意味でやっぱり服なんでしょうか。指輪は喪とは別件なのか不明。

(4) Romance Readers and Romance Writers: A Satirical Novel (BY THE AUTHOR OF ‘A PRIVATE HISTORY OF THE COURT OF ENGLAND, &C.’) (London, 1810) の第16章 "New Character" ――

She was immediately put in possession of a beautifully decorated dressing-room and bed-chamber, which, with all her native sweetness and polish of manners, Mrs. Davenport desired her, while she gave her at the same time a kind embrace, to consider her own.

Margaret had been put into very handsome mourning for her uncle, at Mrs. Davenport’s expence: she was now in a fine black cloth riding-habit, and being in sables, her dress she knew would be soon adjusted for their seven o’clock dinner, and throwing off her hat, she sat down on a superb sofa-bed, to admire all around her, and feast her eyes with the beauty of that apartment, which she had been told to consider as her own.

The beautifully devised little fire-screens, the emigrant bellows, and the portable book-cases, all shewed the opulence of their possessors, and the elaborate skill of the artist; they were not only tasteful trifles, they were costly; of the most expensive materials, and of the choicest and most difficult to be obtained foreign wood that could be purchased. <http://www.chawton.org/library/novels/files/Romance2.html>

このロマンス批判ノヴェルに出てくる "handsome mourning" は前置詞 for と一緒になっているのですけれど、服なのでしょうね。ダヴェンポート夫人がお金を出してくれて、おじさんのための喪服を身につけたという。

(5) Recollections of a French Marchioness (London, 1846) 第7章――

She preceded us as far as a sort of throne-room filled with ecuyers, pages, and other gentlemen belonging to her, all dressed in handsome mourning, as well as their mistress, on account of the King's death; for the innovations of the Duchesse de Berry had not penetrated the gilded and emblazoned gratings of the Hotel de Lesdiguieres. <http://www.archive.org/stream/recollectionsoff01londiala/recollectionsoff01londiala_djvu.txt>

やっぱり服なのかしら。

(6) Charlotte M. Brame (Charlotte Monica), 1836-1884 の Dora Thorne 第19章――

[. . .] She wrote to the Elms, telling Dora of her husband's death, and announcing her own coming; then the little household understood that their quiet and solitude had ended forever.

The first thing was to provide handsome mourning. Dora was strangely quiet and sad through it all. The girls asked a hundred questions about their father, whom they longed to see. They knew he had left home in consequence of some quarrel with his father--so much Lady Earle told them--but they never dreamed that his marriage had caused the fatal disagreement; they never knew that, for their mother's sake, Lady Earle carefully concealed all knowledge of it from them. <http://www.sveninho.com/book/1871137/Dora-Thorne/num_218.html>

(7) Hesba Stretton の小説 Carola 第4章 "The Book and Its Captive"――

"You ought to go to your parish priest," the chaplain at the cemetery had said to her; he who had given her the book. This she would do at once; and in eager haste she dressed herself in the handsome mourning she had not worn since the day of the funeral. She descended the ladder into the room, where Matthias was ceremoniously washing his hands up to the elbow, before sitting down to the frugal supper. Her face was pale, but her dark eyes shone with suppressed excitement. <http://www3.shropshire-cc.gov.uk/etexts/E000423.htm>

この一節では、めずらしく冠詞 the がくっついていて(「葬儀の日から着ていなかった」という限定が関係代名詞(省略)節で就職修飾〔2010.11.29訂正〕されて限定されているからです)、"dressed" や "worn" という動詞とのつながりもあるし、ああ、やっぱり服なのね、と納得します。

(8) ヨークシアの女性の1824年9月の記述――

from Celebrating women's history [From History to Her Story: Yorkshire Women's Lives On-Line, 1100 to the Present]<http://www.historytoherstory.org.uk/article_pdf/42.pdf?PHPSESSID=40ebb91ee76dd8398f57769b18be3c6e>

この文章は読みにくくてよくわからないのですけれど、"all the English were in handsome mourning" とされているけれど、Sorteval氏が実際に言ったのは "all the English were in mourning" だった、ということです。ここにおける "mourning" は、喪服ではなくて「喪」の意味なのでしょうか?

(ようやく)ひるがえって、ピープスの日記の原文の "in some mourning for his brother" のmourning は服の意味なのでしょうか? 喪服の場合に "some" というのはなんだかヘンです(とモーリちゃんの父には最初から思われたわけです)。もっとも「ちょっとした」とか「けっこうな」みたいな、informal な "some" というのもありますけれども。

ともあれ、ジュディー=ジーン・ウェブスターは、"some mourning" を "handsome mourning" とおちゃめに変更することによって、「喪」の抽象的・精神的意味から、喪服の立派さ・派手さという具象的な意味に変化させてしまったらしいことはいちおう納得した次第です。

(ついでながら、「"dined with" 誰々」、というより、"dined with my Lady" という文はピープスの日記に頻出する記述であり、特に盛大な晩餐とかいう含みはまったくないでしょう。それでも、『あしながおじさん』のコンテクストを忖度して、少し色をつける必要を感じたので、日記の内容にしたがって、「外食」という言葉にしましたけれど。だから、日記原文は、ルースに書き記した情報なのであって、少なくともピープス自身に「食事」と「喪」をなんらかの意味をもって結びつける意図はまったくなかったと思われます。)

そして、そのことは、外見(衣装)は嘆いていても、内面はそうでもなく、だから、がっつり飯を食う、という外と内の違和、それと冒頭に書いたような、昔の死生観の現代との違和、みたいなことが頭の中にあったのかもしれません。もっとも、前者については、そう考えると、トマス・ハリソンについては、もう一回ねじれて、鷹揚とした態度の裏側に別のものが隠されているということになって、ぐるぐるぐるぐる頭が回ってしまいそうですけれどw。いや、そうではなくて、やはり死を cheerful に捉えるという一点ですかね。

以下ただのメモ・・・・・・

アメリカの女性作家Mary Wilkins Freeman (1852-1930) の By the Light of the Soul 第27章――

Ida had obtained a very handsome mourning wardrobe for both herself and Evelyn, and had superintended Maria's. Maria paid for her clothes out of her small earnings, however. Ida had her dress-maker's bill made out separately, and gave it to her. Maria calculated that she would have just about enough to pay her fare back to Amity without touching that sacred blood-money in the

savings-bank. <http://www.bookpages.org.ua/book/2953521/By-the-Light-of-the-Soul-A-Novel/num_417.html>

この不定冠詞の a の付加は、mourning を形容詞として wardrobe という可算名詞が用いられたことにより出現したものと思われます(つまり名詞の mourning はuncountable――喪服でも、なの?)。

2009年12月28日付記

my Lady をとりちがえていたことに気づきました。人妻でした。恥ずかしいです。

//////////////////////////////

Elizabeth Gaskell, Ruth E-text at Guteberg <http://ia301536.us.archive.org/0/items/ruth04275gut/gruth11.txt>

Charlotte Mary Yonge, The Two Sides of the Shield E-text at Gutenberg <http://www.gutenberg.org/dirs/etext04/twsss10h.htm>

"The Author of 'A Private History of the Court of England, &c.", Romance Readers and Romance Writers: A Satirical Novel (London, 1810) E-text <http://www.chawton.org/library/novels/files/Romance2.html>

"19th Century Mourning Clothing" <http://19thcenturyartofmourning.com/19th_century_mourning_clothing.htm> 〔19th Century Art of Mourning <http://19thcenturyartofmourning.com/index.htm>〕

Giotto, The Mourning of Christ (c.1305) image via Web Museum, Paris <http://www.dl.ket.org/webmuseum/wm/paint/auth/giotto/mourning-christ/index.htm>

人をもてなす――『あしながおじさん』のなかのサミュエル・ピープス(6) Entertaining: Samuel Pepys in Daddy-Long-Legs (6) [Daddy-Long-Legs]

まっこと遅々とした歩みです。

実のところ、『あしながおじさん』の続く一文 ("Seems a little early to commence entertaining, doesn't it?") も意味が定かではなく、わざと以前の引用に含めておらなんだのでした。

しかし、さきほど(昨日)の記事「ジェマイマとサミュエル姉弟 Jemima Montagu and Samuel Crewe」で書いたように自分のすごい勘違いがわかったので、わかったような気になっています。実は下の翻訳の抜き書きはわかるまえに書きとめていたので、わかったあとからだとなかば徒労だとわかりましたし、取ろうかとも思ったのですけれど、なにかの参考にとそのままにしておきます。

[. . .] "Dined with my lady who is in handsome mourning

for her brother who died yesterday of spotted fever."

Seems a little early to commence entertaining, doesn't it? [Penguin Classics 117]

いちばんきっぱりとした訳は松本恵子(新潮文庫)かもしれません――

「余は奥方様のご招待にあずかり、晩餐を共にいたしたが、奥方様は弟君が昨日脳脊髄炎にて逝去されたので、いとも美々しき喪服を召しておいであった」

弟が昨日死んだ今日お客をするなんて、少し早すぎるんじゃございませんかしら? (183)

遠藤寿子(岩波文庫)の訳――

「奥方のお召しにてごちそうになりぬ。奥方は、きのう脳脊髄膜炎にてみまかられし弟君のために、美しき喪服を召したまえり。」

喪中なのにお客様を招ぶなんて、少し早過ぎますわね。 (244-5)

谷口由美子(岩波少年文庫)の訳――

「奥方のお召しで、晩餐を共にせり。弟君が昨日、髄膜炎で亡くなられたため、美しい喪服を召したまえり。」

人を呼んで食事だなんて、少し早すぎませんか? (249-50)

厨川圭子(角川文庫)の訳――

「拙者が晩餐の相伴にあずかりたる姫君は、昨日、脳脊髄膜炎にてみまかりし兄君のために、いとも美わしき喪服を召しておられた」

それじゃ、まだ楽しむには早すぎるじゃありませんか、ねえ? (185)

坪井郁美(福音館古典童話シリーズ)訳――

「美しき喪服に身をつつみしわが奥方とともに晩餐を囲みたり。喪は昨日はっしんチフスで死亡せし奥方の弟君のためなり。」

宴をはるにはちょっとばかり早すぎるんじゃないかしら? (217)

曾野綾子(講談社青い鳥文庫)訳・白木茂(正進社名作文庫)訳――割愛部分。

早川麻百合(金の星社世界の名作ライブラリー)訳――

「奥方さまよりご招待にあずかり、晩さんをともにす。奥方、いと美しき喪服をめしたまいぬ。聞けば、弟君が昨日、脳脊髄膜炎にてみまかられた由。」

弟さんが亡くなった翌日に晩さんをもよおすなんて、ちょっと早すぎると思いません? (278)

岡上鈴江(春陽堂くれよん文庫)訳――

「余は、貴婦人のご招待にあずかり、晩餐を共にせしが、婦人は弟君を昨日、脳脊髄炎にて失いしため、美しき喪服姿でいられた」

それじゃ人をもてなすにはまだ早すぎるじゃありませんか。ねえ? (243)

野上彰(ポプラ社世界の名著)訳――

「奥方と食事をともにせり。きのう、弟ぎみの点状熱(脳せきずいまく炎)にてみまかりたまいしとて、うるわしき喪服を召されたり。」

昨日弟が死んだのなら、お客を呼んで楽しむのは、少し早すぎるんじゃないでしょうか? (176)

osawaさん――

「喪中にて見目麗しく装ひたる奥方と夕餉を共にす。奥《あれ》の兄が昨日、斑点熱で死におほせたればなり。」

余興を始むるには、いさゝか早うござらうか?

あとは本が見当たらないのですけれど、まあ、だいたいの感じはわかると思います。もう一度原文を見ていただきたいのですが、"Dined with my lady who is in handsome mourning

for her brother who died yesterday of spotted fever." ¶Seems a little early to commence entertaining, doesn't it? です。

要するに、原文はとりあえずは謎めいている、といってもよい。のではなかろうか。だって、ただ (1) [I] Dined with my lady ――(私は)奥様と夕食をとったということ、 (2) who is in handsome mourning――奥様は(立派な)喪服を着ていた〔あるいはどっぷり喪に服していた〕こと〔この部分、ピープスの日記原文は "some" であったことについては「Handsome Mourning と Some Mourning――『あしながおじさん』のなかのサミュエル・ピープス(5) (Hand)Some Mourning: Samuel Pepys in Daddy-Long-Legs (5)」を参照〕、(3) for her brother who died yesterday of spotted fever――それは昨日死んだ兄弟のためだということ、が書かれているだけで、それに対して、(4) Seems a little early to commence entertaining, doesn't it? ――"entertain"しはじめるには早すぎるように思えませんか、というコメントが付されているのです。

正直を申さば、自分は坪井さんやosawa さんの線で考えておったのでござりました。

(一般に)翻訳はそれなりに意味がとおるように仕立てられねばならないものですから(いちおう)、(この場合)それぞれの訳者は想像をたくましくして(あるいはやはりついピープスの原典にあたって)、それぞれのパフォーマンスを展開することになります。小説のジャンル上、読者をentertain せねばならぬ、ということもあります。

英語に「ご招待」とか「お召し」みたいな、奥様のほうで招いたことをにおわせる言葉はありません。それは "entertain" を「人を招いてもてなす」というような意味にとって、対応を考えての説明的で補足的な訳語でしょう。

さらに、(しつこいですが)ジュディー=ジーンは "my Lady who is in some mourning for her brother, Mr. Saml. Crew, who died yesterday of spotted fever" を "my lady who is in handsome mourning for her brother who died yesterday of spotted fever" と変えてます。(しつこいですが)これって、「喪服を着ていた」という叙述だったら、やっぱり過去時制になるんじゃないでしょうか――who was (dressed) in handsome mourning みたいに。"who is in some mourning" というのは、「喪に服している」「服喪中」という意味でしょうし、それはもしかすると "handsome" なっても変わらないかもしれず。いや、それはジュディー=ジーンもわかっていたかもしれず。論理的には、近親者が亡くなったばかりで服喪中→人と一緒に晩餐をするのは早い、というのがまんなかにあって、そのときの服装の様子はおまけみたいなものでしょうから(もちろん服喪者の態度を表現することにはなりますけれど・・・・・・対比による強調みたいな)。handsome とすることで(日本語の翻訳者たちでいうと)「見目麗しく」とか「美しき喪服」とか取られることを予測しての改変だったらアイロニーですかね、作家がねらった効果は。

結局、この場合に問題なのは、ジーン・ウェブスターが引いているピープスの日記の一節が、『あしながおじさん』において獲得するコンテクストと、一節がピープスの日記の中でもっているコンテクストと、の齟齬みたいなものです。

クリスマスでなんとなくミュージカルの "Stranger in Paradise" の記事を書いたので、その類推でいえば、ミュージカルの中に置かれた "Stranger in Paradise" の歌詞の意味と、そこから切り離されて、礼服を着た日本人に歌われたり、さらにrefrain部だけ切り離されて女性ひとりによって歌われたりすることで歌詞がもってしまうイメジと、『あしながおじさん』におけるこのような引用の効果は似たところがあるのでしょうか。

似たところはあるかもしれないけれど、引用という一点において異なるような気もします。

***********

DIARY OF SAMUEL PEPYS.

JULY 1661

3rd. To Westminster to Mr. Edward Montagu about business of my Lord's, and so to the Wardrobe, and there dined with my Lady, who is in some mourning for her brother, Mr. Saml. Crew, who died yesterday of the spotted fever. So home through Duck Lane' to inquire for some Spanish books, but found none that pleased me. So to the office, and that being done to Sir W. Batten's with the Comptroller, where we sat late talking and disputing with Mr. Mills the parson of our parish. This day my Lady Batten and my wife were at the burial of a daughter of Sir John Lawson's, and had rings for themselves and their husbands. Home and to bed. <http://www.gutenberg.org/files/4131/4131-h/4131-h.htm>

前の記事で書いた、引用の背景のコンテクストを入れておきます。1861年7月3日にピープスが一緒に御飯をいただくmy Lady は、もともとピープスの雇い主であり、縁戚でもあるエドワード・モンタギューの奥さんのジェマイマで、ピープスの8つほど年上の女性ですが(1861年に夫人は36歳くらい、ピープスは28歳)、幼なじみであり、家族同然の交際をしている間柄です。よくモンタギュー邸でご飯を食べる記述がしょっちゅう日記にでてきます(印象的なのは、だんなのモンタギューがいなかったけれど夫人とごはんを食べることにして、食べ終わったらだんなが帰ってきて、でもそのときには召使いたちも食事を全部たいらげていて食べるものが何も残っておらず、だんなが怒った、みたいな記述ですw)。そして、この日も、ご招待があって出向いていったわけではない。なんか外で、しかもモンタギュー邸で食いすぎじゃねーの、という心配はありますが。

あと、あれこれ読んでいてわかったのですが、dinner はもっぱら昼食のようですし、dined も日記の記述からして(ぜんぶがぜんぶとは言えないですけれど)お昼のようです。この一節でも、そのあとDuck Lane にスペイン語の本を探しに行ったり、さらに職場に戻ったりしていますし。(いっぽう、自身の奥さんはジョン・ローソン氏の娘さんの葬儀に参列していたようで)。

それを、ジュディー=ジーン・ウェブスターは、"Mr. Saml. Crew" という固有名を抜かし、言葉を詰めたり足したりして、そして、もちろん日記のコンテクストを提示せずに、引用して、「entertain しだすには早すぎる」とのコメントを付与するわけです。

やっぱり周到な改変ですね、handsome は。おちゃめだけど。

*******************************

大掃除をしていたら、東健而の訳(世界大衆文学全集『世界滑稽名作集』)が見つかりました。健ちゃんは "handsome mourning" をモーリちゃんの父と同じようにとっていました♪――

「わしはハリソン少佐殿が首を縊(くく)られ、臓腑(はらわた)を引き出され、手足を八つ裂きにされるのを見に参りましたが、そのやうな目に遭うても、あの人はまあケロリンかん[ケロリンかんに傍点]として居りましたわいなあ」

それから斯んなことを言ふのよ。

「奥様よりのお招きにて、御馳走様になりましたが昨日弟子様が脳脊髄膜炎で御亡くなりなされたとやら、奥様には御いたはしくも喪に服して居られました」

昨日弟さんが死んだのにもう宴会をするなんてまあ随分早いわねえ? (197)

遠藤寿子から「喪服」になったのですね。(まちがっているとは言っていません)。

/////////////////////////////////////////////

1660年の日記 <http://infomotions.com/etexts/gutenberg/dirs/4/1/2/4125/4125.htm>

1661年の日記 <http://www.gutenberg.org/files/4131/4131-h/4131-h.htm>

"Elizabeth Pepys (wife, b. St Michel)" in The Diary of Samuel Pepys: Dairy entries from the 17th century London diary <http://www.pepysdiary.com/p/150.php>

女の子のように洋服にエキサイトする――『あしながおじさん』のなかのサミュエル・ピープス(7) Excited about His Clothes As Any Girl: Samuel Pepys in Daddy-Long-Legs (7) [Daddy-Long-Legs]

『あしながおじさん』4年生2月15日の手紙のつづきです。

Seems a little early to commence entertaining, doesn't it? A friend of Pepys devised a very cunning manner whereby the king might pay his debts out of the sale to poor people of old decayed provisions. What do you, a reformer, think of that? I don't believe we're so bad today as the newspapers make out.

Samuel was as excited about his clothes as any girl; he spent five times as much on dress as his wife--that appears to have been the Golden Age of husbands. Isn't this a touching entry? You see he really was honest. "Today came home my fine Camlett cloak with gold buttons, which cost me much money, and I pray God to make me able to pay for it."

Excuse me for being so full of Pepys; I'm writing a special topic on him. 〔下のピープスの日記原文と参照のため太字強調付加〕

(人のおもてなしを始めるには少し早すぎるように思えませんか? ピープスの友人にたいへん狡猾な手段を考案した人がいて、国王の負債を支払えるように古くなって痛んだ食料を貧しい人々に売りつけたのです。社会改良家として、これをどう思いますか? 新聞が喧伝するほど今日の私たちは悪くないとわたしは思うのですけれど。

サミュエルは、自分の服装について、女の子みたいに胸躍らせました。妻の五倍も自分の服にお金をかけました――夫たちの黄金時代だったみたいです。日記の次の箇所は感動的じゃないでしょうか? 彼がまじ正直だったのがわかります。「今日、金ボタン付きの私の見事なキャムレットのマントが宅に届けられる。高額であった。神様、自分が代金を支払えますようお祈りします。」

ピープスだらけで失礼します。ピープスについて特殊研究レポートを書いているのです。)

"Seems a little early to commence entertaining, doesn't it?" になぜか改行せずに続いている、貧民に痛んだものを政府が売りつける話については調べがついていません。宿題です。ただ、ここで、ピープスを出してきた理由の少なくともひとつが示されています。貧しい人々と社会改良の問題です。ことにおじさんを "reformer" とわざわざ呼ぶことによって、前の月の貧しい人に小切手100ドルを送って救った話とつながってきます。

段落があらたまって、服に金をかける話について。ジュディーはモノであふれた物質文明への疑問をときどきは口にしますけれど、女の子としていろいろなものに惹かれているのも確かで、この一節に金持ち(前の段落の貧者と対照的に)への批判みたいなものがあるようには感じられません。むしろ皮肉があるとすれば、現代は妻の衣装に金がかかって、夫は自分の服に金はかけられない、という諷刺でしょう。ジーン・ウェブスター自身は、活動家がしばしば禁欲的な生活をするのに対して、ファッションや食事を大事にした人として知られているようです(これは確かエレイン・ショーウォーターもペンギン版の序文で書いていた)。

この日記のエントリーは1860年7月1日です。昼食を "dine" したり、あちゃこちゃ行く(とくに my Lord のところに何度も行く)記録もあるので、この日の全文を引用します。――

DIARY OF SAMUEL PEPYS.

JULY

1660

July 1st. This morning came home my fine Camlett cloak, with gold buttons, and a silk suit, which cost me much money, and I pray God to make me able to pay for it. I went to the cook's and got a good joint of meat, and my wife and I dined at home alone. In the afternoon to the Abbey, where a good sermon by a stranger, but no Common Prayer yet. After sermon called in at Mrs. Crisp's, where I saw Mynheer Roder, that is to marry Sam Hartlib's sister, a great fortune for her to light on, she being worth nothing in the world. Here I also saw Mrs. Greenlife, who is come again to live in Axe Yard with her new husband Mr. Adams. Then to my Lord's, where I staid a while. So to see for Mr. Creed to speak about getting a copy of Barlow's patent. To my Lord's, where late at night comes Mr. Morland, whom I left prating with my Lord, and so home.

いちおう書きとめておきますと、(1) This morning を Today に変え、(2) cloak だけではなくて絹のスーツもあったの ("and a silk suit") を削除し、(3) その勢いで "cloak, with" のところのコンマを削除しています。

『日記』の注釈は、camlett がウールとシルクを織りあわせた高級な生地でたいへん高価であることと、のちの1664年6月1日の日記にあるように、スーツに24ポンド支払った、と書かれています("[Camlet was a mixed stuff of wool and silk. It was very expensive, and later Pepys gave L24 for a suit. (See June 1st, 1664.)] <http://infomotions.com/etexts/gutenberg/dirs/4/1/2/4125/4125.htm>)。が、その日の日記を見てもそういう記述はないので、不詳です。

camlett は 英和辞典には "camlet" の綴りででています。語源的にはラクダのcamel と関係する(実際に中世のアジアでつくられた、ラクダ(やアンゴラヤギ)の毛からつくられた織物として知られていた)けれど、この東洋の織物を西洋風にアレンジ(模倣)してスベスベにした平織りの服地みたいです。しかし、イギリスにおいてもいろいろと時代によって変化した可能性もあります。

Naergi's Costuming Site は "Rococo women's clothing at the V&A (Victoria and Albert Museum, London)" のページ <http://www.naergilien.info/research/london1/VandA/Rococo/womens/index.htm> の中に1860年代の女性の乗馬服としてキャムレットを使った服の画像を挙げて、"Camlet (silk and camel hair)" と記述しています。これがヴィクトリア・アルバート博物館の記述なら、ほんとにラクダの毛が織られていたのかもしれません。

Daddy-Long-Legs, Century 初版 (1912) <http://www.archive.org/stream/daddylonglegs00websrich#page/266/mode/2up/search/camlett>

////////////////////////////////

E-text Works by Samuel Pepys at Project Gutenberg <http://www.gutenberg.org/browse/authors/p#a1181>

部屋の照明と就寝時間 Room Lamps and Lights Out [Daddy-Long-Legs]

えーと、書けばいいというものではないというのはわかっているのですが、つい細かく刻みだしたら、なんかテキストを容易に飛ばせない自分がいたりします(飛ぶのが怖い)。

4年生2月15日の手紙。サミュエル・ピープスについてさんざん書いたあと、大学の話題(まあ、ピープスも英国史の授業とレポートにからんでいるということではありましたが)に戻ります。

What do you think, Daddy? The Self-Government Association has abolished the ten-o'clock rule. We can keep our lights all nights if we choose, the only requirement being that we do not disturb others―we are not supposed to entetain on a large scale. The result is a beautiful commentary on human nature. Now that we may stay up as long as we choose, we no longer choose. Our heads begin to nod at nine o'clock, and by nine-thirty the pen drops from our nerveless grasp. It's nine-thirty now. Good night. (Century 267-268; Penguin Classics 117-118).

(どう思いますか、ダディー。自治会が10時ルールを撤廃しました。我々は我々が望むなら一晩中でも灯りをつけておけます。唯一の必要条件は他の人たちに迷惑をかけないことです――大規模に人をもてなすことは想定されていないわけです。その結果は、人間性についての美しい注釈となっています。自ら選ぶだけ夜更かししてよくなった今、わたしたちはもはやそれを選びません。9時になるとこっくりしはじめ、9時半には握力を失なった手からペンが落ちます。9時半です、いま。おやすみなさい。)

消灯時間については、1年生になりたての、ほんとに最初の手紙で書かれていました。――

The ten o'clock bell is going to ring in two minutes. Our day is divided into sections by bells. We eat and sleep and study by bells. It's very enlivening; I feel like a fire horse all of the time. There it goes! Lights out. Good night.

Observe with what precision I obey rules―due to my training in the John Grier Home. (Penguin Classics 14)

(10時のベルがあと2分で鳴ろうとしています。わたしたちの一日はベルでセクション分割されています。わたしたちはベルに従って眠り、勉強するのです。とても活気付けられます。いつも消防馬みたいな気持ちです。さあ、鳴ってる! 消灯~。おやすみなさい。

いかに精確にわたしがルールに従うか、おわかりでしょう――ジョン・グリアー・ホームでの訓練のおかげです。)

最初の日の記事については9月に「女子寮の話から火馬、火の車馬、火事馬、消防馬、消防馬車馬へ Fire Horses」であれこれ書きました。モデルになっているヴァッサー女子大学の時間に厳しい規則とか。

その後にわかったことも含めて、ちょっとだけ書いておきます。

1年生12月19日の2信というか、夜9時45分づけのほうの手紙で、他の女子に追いつくために、寝る前に本をいろいろと読んでいることが書かれている、そこで自室での読書の様子が描かれています。――

[. . .] Now, I know all of these things and a lot of others besides, but you can see how much I need to catch up. And oh, but it's fun! I look forward all day to evening, and then I put an "engaged" on the door and get into my nice red bath robe and furry slippers and pile all the cushions behind me on the couch, and light the brass student lamp at my elbow, and read and read and read. One book isn't enough. I have four going at once. [. . .]

(Ten o'clock bell. This is a very interrupted letter.) (Penguin Classics 24)

(今、こういうことはみんな知っているし、その他にもたくさんのことを知ってますけれど、それでも、追いつくのにどれだけたくさん自分には必要かおわかりと思います。それにしても、ああ、楽しい! 夕方になるのが朝から一日待ち遠しいです。そしたらドアに「勉強中」を掲げ、素敵な赤のバスローブを着てふかふかのスリッパを履いて、クッションをありったけ背中に積みかさねて長椅子に寝転がると、ひじのところに真鍮の学生用ランプ (student lamp) を灯し、そして読んで読んで読みまくる。1冊じゃ足りないわ。4冊いっぺんに読むんです。

(10時のベルです。とても中断の多い手紙になっています。))

ここで出てくる student lamp は、ヴァッサー女子大の、19世紀末のジーン・ウェブスターが通った頃ですと、まちがいなくガスランプでした。

ヴァッサー・エンサイクロペディアの "electricity" のページには、1905年ごろのガスランプを囲んで勉強する女子学生たちの写真が掲載されています。どういう空間なのかはわかりませんが。昼間かもしれません。――

"Studying around a Welsbach gas burner in Main building, circa 1905," image via Vassar Encyclopedia <http://vcencyclopedia.vassar.edu/buildings-grounds/technology/electricity.html>

Welsbach ウェルズバハというのは発明者であるオーストリアの化学者 Freiherr von Welsbach (1858-1929) の名をとったバーナー(あるいはマントル)の商標名です。酸化トリウムと酸化セリウムの混合物を付着させたマントルを過熱して白熱光を得られるようにしたのだそうです。

このページを読むと、1870年代くらいまでは、学生の部屋には2フィートのガス燈が入っていて、勉強は8フィートの明るいガス燈のあるパーラーで行なうことが期待されていたのですけれど、実際は学生の多くは個室での勉強を好み、自室のガスの出をよくしようとバーナーをいじったり、場合によってはパンチをくれたりして、問題となったために4フィートに量を上げた。けれどもなお光量は不足して、視力低下や二酸化炭素中毒など健康の問題や火災の危険など懸念された。1873年には新聞が大学の管理を批判する記事を書きます。

で、記事はその後の19世紀末のことがなにも書かれてなくて、つぎの段落では1911年にとんでいます。1911年から12年にかけてオール電化(というよりガスに加えて電力の導入)が行なわれた、という話です。――

Once Vassar's plan was approved, Lord & Co. began installation early in 1911. By the commencement of the 1911 fall semester, electrical lighting and heating had been effectively installed in Main building. The rest of the campus, including residence halls, academic buildings, and the library followed soon after, as electrical outfitting quickly reached completion by the early months of 1912. Once electrical lighting had become fully installed in the hallways of Main, students were provided with a gooseneck lamp in addition to the gas lamp, allowing them to arrange the light in almost any position. The gooseneck lamp also allowed for a sleepy roommate to rest as working students could direct the light to the corner of the room, effectively illuminating one side of the room and leaving the other in relative darkness. Instead of having to cope with the overhead flickering of the gas lamp, students began to prize the convenience and utility of electric light in their dormitory rooms [. . .].

この電気導入は、先月「ガス・プラント Gas Plant」で書きました。建学当初からキャンパス内に設計されて、アメリカ初の大規模セントラル・ヒーティング施設として建物に暖房と照明用の熱とガスを供給していたガス・プラントでしたが、逆にそれゆえにアメリカの他大学等に遅れたかというとそうでもなくてだいたい同時期のようですけれど、さらに自家発電というかたちで電気をキャンパスに入れたのでした。

上の引用には、1911年の秋学期が始まるまでには(commencement はここでは「卒業式」の意味ではなくて「開始」の意味だと思われます。confusing です)メイン・ビルディングには電気が入り、ついで学生寮や図書館など1912年の春には電化が完成したと書かれています。そこで学生たちはこれまでのガスランプに加えて "gooseneck lamp" (日本でアームライトとかフレーキスタンドとか言われるもの) を与えられ、ルームメートの迷惑にならないように角度を変えることもできるし、暗いガス燈をいじる必要もなくなって、明るい電気照明を享受したのでした。

こうして、実質的に初代学長(1864-78) だったジョン・レイモンドが、学生がバーナーのガス量を増やそうといじったりなぐったりして細工するさまを “licht, mehr licht” (光を、もっと光を)と(ゲーテの臨終のことばとされているものでしたっけ)揶揄した時代から40数年を経てようやくもっと光が与えられたのでした。

エーと。何の話でしたっけ。就寝・消灯時間の規則については調べておりません。1912年というのは『あしながおじさん』が出版された年です。この作品は単行本になるまえに雑誌に連載されていたのですけれど、母校の電化の話はジーン・ウェブスターにも伝わっておったのではないかと思われます。で、あれこれ懐かしんでるのかなあ、というふうにも思われます。

"A student in her newly electrified room in Main Building, circa 1912" image via Vassar Encyclopedia

新たに電化された自分の部屋で本を読む学生、1912年ごろ。

貧しい、干からびた説教(またピープス)―――『あしながおじさん』のなかのサミュエル・ピープス(8) Poor, Dry Sermon (Pepys Again): Samuel Pepys in Daddy-Long-Legs (8) [Daddy-Long-Legs]

『あしながおじさん』4年生2月15日付けの手紙に付された「日曜日」の手紙(の前段)。日曜の礼拝から戻ってきたジュディーは、牧師の説教についてコメントします。――

Just back from church―preacher from Georgia. We must take care, he says, not to develop our intellects at the expense of our emotional natures―but methought it was a poor, dry sermon (Pepys again). It does n't matter what part of the United States or Canada they come from, or what denominaton they are, we always get the same sermon. Why on earth don't they go to men's colleges and urge the students not to allow their manly natures to be crushed out by too much mental application?

(いまさっき礼拝から戻ったところです――ジョージアから来た牧師さんの説教でした。わたしたちは情緒的本性を犠牲にして知性を発達させることのないように注意しなければならない、というのです――さりながら、我思うに、貧しい、干からびた説教であった(またピープス)。合衆国でもカナダでもどこの地域から来ようが、あるいは宗派がなんだろうが関係なく、わたしたちは同じ説教を聞かされます。いったい、どうしてあのかたたちは、男子大学に行って、過度の知的傾注によって男性性をしぼりとられないようにしなさいと説得しないのでしょうか?)

ここで "church" は「教会」の意味ではなくて「礼拝」 (service) の意味でしょう。大学内のチャペルで日曜日の説教が行なわれるのだと考えられます。(自信60パーセント)

ピープスはLord's day (日曜日)には毎週説教を聞いて、 "good sermon" とか "excellent sermon" とか "eloquent sermon" とか "flattering sermon" とか "gallant sermon" とか "honest sermon" とか "indifferent sermon" とか "impertinent sermon" とか "cold sermon" とか "dull sermon" とか、あるいはさらに形容詞を増やして、 "lazy poor sermon" (1659年1月22日)とか、"good honest sermon" (1660年2月5日)とか、"tedious long sermon" (1660年8月26日)とか "poor dull sermon" (1661年1月27日)とか "boyish young sermon" (1661年12月21日)とか書いたりもします。ただ説教を聞いたとだけ書き記している場合も多いのですけれど。(変わったヴァリエーションとして、"a good honest and painfulll sermon" (1661年3月17日)。"a lazy sermon, like a Presbyterian" (1661年4月14日, Easter)。"a sad sermon, full of nonsense and false Latin" (1662年4月27日)。いちばん形容詞が多いのは1661年2月17日の "A most tedious, unreasonable, and impertinent sermon, by an Irish Doctor" かも)。

DIARY OF SAMUEL PEPYS. October 16607th (Lord's day). To White Hall on foot, calling at my father's to change my long black cloak for a short one (long cloaks being now quite out); but he being gone to church, I could not get one, and therefore I proceeded on and came to my Lord before he went to chapel and so went with him, where I heard Dr. Spurstow preach before the King a poor dry sermon; but a very good anthem of Captn. Cooke's afterwards. Going out of chapel I met with Jack Cole, my old friend (whom I had not seen a great while before), and have promised to renew acquaintance in London together. To my Lord's and dined with him; he all dinner time talking French to me, and telling me the story how the Duke of York hath got my Lord Chancellor's daughter with child, and that she, do lay it to him, and that for certain he did promise her marriage, and had signed it with his blood, but that he by stealth had got the paper out of her cabinet. And that the King would have him to marry her, but that he will not. So that the thing is very bad for the Duke, and them all; but my Lord do make light of it, as a thing that he believes is not a new thing for the Duke to do abroad. Discoursing concerning what if the Duke should marry her, my Lord told me that among his father's many old sayings that he had wrote in a book of his, this is one--that he that do get a wench with child and marry her afterwards is as if a man should----in his hat and then clap it on his head. I perceive my Lord is grown a man very indifferent in all matters of religion, and so makes nothing of these things. After dinner to the Abbey, where I heard them read the church-service, but very ridiculously, that indeed I do not in myself like it at all. A poor cold sermon of Dr. Lamb's, one of the prebends, in his habit, came afterwards, and so all ended, and by my troth a pitiful sorry devotion that these men pay. So walked home by land, and before supper I read part of the Marian persecution in Mr. Fuller. So to supper, prayers, and to bed.

スパーストウ博士が国王の前で "poor dry sermon" をしたけれど、そのあとのキャプテン・クック(誰やねん)の讃美歌はたいへんよかった、と書かれています。チャペルをあとにして my Lord (エドワード・モンタギュー)と一緒に昼を食べて (dined)、昼食のあいだずっと (all dinner) モンタギューがフランス語をしゃべっていたとも。そしてモンタギューは宗教的な問題に関心を失なっていることが記されていますけれど、ピープスは午後にまた教会 (Abbey=Westminster Abbey)に行って聞いたラム博士の "poor cold sermon" が言及されます。dry も cold もダメですが、 "hot sermon" というのはホメことばのようです(いつの日記か忘れました)。

poor と dry のあいだのコンマの挿入はジュディー=ジーンによる編集と思われます。うーん。あんまり深い意味はないような。なんで入れたのでしょう。形容詞のたたみかさねは、論理と集合を書き手がどう考えるかによるのでしょうけれど(インフォーマルな文章でコンマが落ちがちなのは事実です)。Methought とか擬古的な感じが強いので、さらっと読まれないようにちょっと重々しさを出したかったのかしら。

あ、いま検索をe-text でかけていたら、別の日記エントリーがヒットしました――

DIARY OF SAMUEL PEPYS.

May 166112th. My wife had a very troublesome night this night and in great pain, but about the morning her swelling broke, and she was in great ease presently as she useth to be. So I put in a vent (which Dr. Williams sent me yesterday) into the hole to keep it open till all the matter be come out, and so I question not that she will soon be well again. I staid at home all this morning, being the Lord's day, making up my private accounts and setting papers in order. At noon went with my Lady Montagu at the Wardrobe, but I found it so late that I came back again, and so dined with my wife in her chamber. After dinner I went awhile to my chamber to set my papers right. Then I walked forth towards Westminster and at the Savoy heard Dr. Fuller preach upon David's words, "I will wait with patience all the days of my appointed time until my change comes; " but methought it was a poor dry sermon. And I am afeard my former high esteem of his preaching was more out of opinion than judgment. From thence homewards, but met with Mr. Creed, with whom I went and walked in Grayes-Inn-walks, and from thence to Islington, and there eat and drank at the house my father and we were wont of old to go to; and after that walked homeward, and parted in Smithfield: and so I home, much wondering to see how things are altered with Mr. Creed, who, twelve months ago, might have been got to hang himself almost as soon as go to a drinking-house on a Sunday

こちらが引用元ですね、明らかに。でもコンマはないっす。それはそれとしてダヴィデの言葉(ちょっと自分は無知ですぐに調べがつきません)として "I will wait with patience all the days of my appointed time until my change comes;" とあって、セミコロンが引用符の内側にあってつぎのbut 節につながっているのは、なんかイレギュラーが感じがします。英国式の句読法なのかしら。

////////////////////////

付記

1) この手紙でほのめかされている女子(高等)教育への偏見については別の記事を書きます。

⇒ 2010年1月11日追記――「女性の高等教育への偏見――貧しい、干からびた説教 (2) Prejudice toward Women's Higher Education: Poor, Dry Sermon (2)」を書きました。

2) アメリカの大学での宗教(教育)問題についてはもしかすると別の記事を書けるかもしれません。

最も誠実にして忠順、徳義に篤く素直なしもべたるJ・アボット――『あしながおじさん』のなかのサミュエル・ピープス(9) Your Most Loyall, Dutifull, Faithfull Servant, J. Abbott: Samuel Pepys in Daddy-Long-Legs (9) [Daddy-Long-Legs]

『あしながおじさん』4年生2月の日曜日の手紙の後半です。

It's a beautiful day―frozen and icy and clear. As soon as dinner is over, Sallie and Julia and Marty Keene and Elenor Pratt (friends of mine, but you don't know them) and I are going to put on short skirts and walk 'cross country to Crystal Spring Farm and have a fried chicken and waffle supper, and then have Mr. Crystal Spring drive us home in his buckboard. We are supposed to be inside the campus at seven, but we are going to stretch a point to-night and make it Eight.

Farewell, kind Sir.

I have the honour of subscribing myself,

Your most loyall, dutifull, faithfull

and obedient servant,

J. ABBOTT.

(すばらしい日です――霜と氷と澄んだ空気。昼食が終わりしだい、サリーとジュリアそしてマーティー・キーンとエリナー・プラット(ふたりともわたしの友だちですけど知りませんよね)とわたしは、ショート・スカートをはいて、田舎道を「クロスカントリー」でクリスタル・スプリング農場まで歩いてって、そこでフライドチキンとワッフルを夕食にいただくつもりです。帰りはクリスタル・スプリング氏に荷馬車で送ってもらいます。7時にはキャンパスに戻ってないといけないのですが、今宵はちょっと延長して、8時にします。寛大なるサァ、これにて失礼つかまつります、

御許に我が身を仕えまいる栄誉に浴しつつ、